白ナンバーダンプと緑ナンバーの違い、メリットデメリットを行政書士が詳しく解説

白ナンバーでダンプを動かしている事業者様。ゼネコンから緑ナンバー取って欲しいと言われませんか?どんな場合に緑ナンバーが必要か、緑ナンバーにしたらどんなデメリットがあるのか。自社で緑ナンバー取得検討しているお客様は必見です。

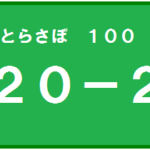

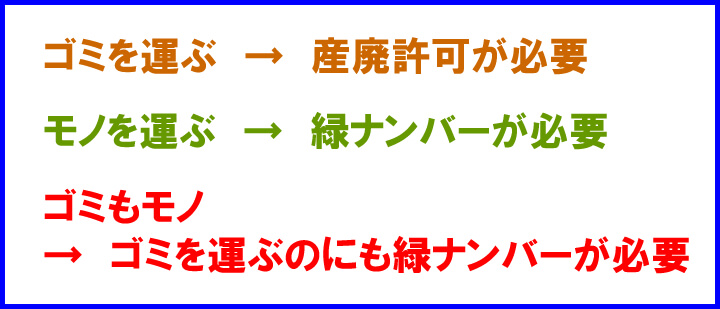

世の中のダンプは同じような仕事をしているのに、白ナンバーダンプも緑ナンバーダンプもいずれも多く走っています。 まず、緑ナンバーとは何かということについて、法律を見てみましょう。 貨物自動車運送事業法第2条 要するに、お金をもらって他人のモノを運ぶためには、緑ナンバーが必要ということです。 ゴミを運ぶには、産廃の許可が必要です。建設現場で出た土砂・ガレキ等を運ぶために、多くのダンプ事業者は産廃収集運搬許可を取得しているでしょう。(ここでは産廃と一廃の区別は触れません) 産廃許可と一般貨物の関係 大型ダンプ(最大積載量が5トンまたは車両総重量が8トンを超える)は「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」に基づき、 国土交通大臣(使用の本拠を管轄する運輸支局長)へ使用届出を提出して、表示番号(ゼッケン)の指定を受けることとなっています。 これも、大型ダンプにはゼッケンを付けなければいけないという義務があるだけで、ゼッケンが付いているからと言って、残念ながら白ナンバーで仕事をしていいということにはなりません。 貨物自動車運送事業法違反となり、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金という大変重い罪となります。 この他、自社で緑ナンバーが必要かどうかについて詳しくは以下のバナーをクリックしてください。 定款の目的に「貨物自動車運送事業」が記載されていない場合は、一般貨物についての目的追加をしなければなりません。 では、一般貨物自動車運送事業の許可はどのように取ればよいのか、確認していきましょう。 条件を揃えたら、以下のような流れで緑ナンバー取り付けまで進めます。 以上、まとめたように13段階もの手続きが必要で、その期間は準備を含めて最低でも6か月以上かかる大変な作業です。(上記、13段階PDFダウンロードはこちらをクリック) また、車検証書換の際、車両総重量8トン超のダンプについては〇営のゼッケンを取得する必要があります。 緑ナンバーを付けると、一般貨物自動車運送事業者としての多くの義務が課されます。 もし、白ナンバーダンプの仕事を外注費で払っている場合、消費税課税売上から、それらの外注費を引いているはずです。 租税公課経費が増えるので、法人税は逆にその分だけ減ります。 このあたりの詳細については、税理士と綿密に相談するようにしてください。 トラックの自賠責保険は、自家用積載2トン超が28720円、事業用積載2トン超が39540円です。 任意保険については当然損保会社によって異なりますが、事業用トラックの方が大幅に高くなります。 一般貨物自動車運送事業者になると、毎日の義務が格段に増えます。しっかりやらなければ行政処分で車両を停止させられてしまいます。 出発時と乗務終了時に、必ず運行管理者による対面点呼をしなければなりません。 毎日、乗務日報を記録しなければなりません。ドライバーの協力が不可欠です。 ドライバーを雇い入れたら、運転者台帳を作成しなければなりません。 ドライバーを雇ったら、始めの1回だけでよいので、NASVA等で初任運転者の適性診断を受ける必要があります。 一般貨物自動車運送事業用のトラックは、3カ月定期点検を実施しなければなりません。 適性診断とは別に、15時間以上の講習と20時間以上の添乗等による実技指導をしなければなりません。 毎年、以下の12項目について運行管理者を中心として、ドライバー全員に教育をした上で、議事録を残さなければなりません。 これは白ナンバーでも同様です。 毎年、運送事業の決算情報を報告する「事業報告書」と、走行距離や輸送トン数等を報告する「事業実績報告書」を提出しなければなりません。 その他、一般貨物自動車運送事業者になった場合にやらなければいけないことについては、以下のページをご覧ください。 白ナンバートラック事業者は、違法行為があったとしても、会社に対して行政処分が下されることはありません。 一般貨物自動車運送事業はさきほど説明したように、負担やリスクが存在しますが、白ナンバーのときと比べて本格的に運送事業を拡げられるチャンスがあります。 事業規模向上!! 白ナンバーのときでは運送部門を公に営業することは無理でした。 緑ナンバーの運送事業者となれば、一層切磋琢磨できる会社の社長と出会えるチャンスも格段に広がりますし、運送事業の未来を一緒に語る仲間もできるでしょう。 Gマークとは、白ナンバーでは取り組めない準公的なブランディング手法です。 ※全日本トラック協会、エコモ財団より引用 白ナンバートラックから緑ナンバートラックを取得するためには、多くの負担があります。 行政書士 チャンスがあるのであれば、ぜひ一般貨物自動車運送事業の許可取得にチャレンジしましょう! この記事が役に立った場合はぜひシェアしてください!!Tweet 【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」

神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」

神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

目次

白ナンバーダンプと緑ナンバーダンプの違い

白ナンバーと緑ナンバーで何が違うのでしょうか?法律による違い

緑ナンバーは法律で「一般貨物自動車運送事業」と言います。

では、なぜ多くのダンプが白ナンバーで走っているのでしょうか?

結論としては、白ナンバーダンプが許される根拠は存在しません。

白ナンバーで許されるためには「自社のモノを運んでいる場合」のみに限られます。つまり、土砂等を自社で買い取って自己所有にするのであれば、白ナンバーで運んで大丈夫ということです。

逆に言えば、土砂等を買い取らないのであれば、すべてのトラックが緑ナンバーを付けなければならないということです。産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていれば問題ないか?

しかし、その許可があるからと言って、一般貨物自動車運送事業許可が不要ということにはなりません。産廃の方は環境省、一般貨物自動車運送事業は国土交通省と2か所に監督されるべき会社になるというだけのことです。

ゼッケンを持っていれば緑ナンバーは必要ないか?

俗に言う〇建(マルケン)などというものです。白ナンバートラックで仕事をしているとどんな罰則があるの?

そして、もし、罰金でなく懲役刑になってしまったら、懲役が終わってから5年経過しなければ、緑ナンバーの新規許可申請ができません。

定款の目的について

「貨物自動車運送事業」もしくは「一般貨物自動車運送事業」と言う目的を追加しなければなりません。一般貨物自動車運送事業の許可の取り方

許可要件

たくさんありますが、一つ一つ丁寧に準備すれば必ず許可が取れます!

・国家試験に合格する

・基礎講習1回と一般講習4回を5年間かけて受講し、運行管理補助者を5年経験する

・(2年以上の整備・管理等の実務経験)+(整備管理者選任前研修を受講)

・国家資格の整備士

準備から許可までの流れ

条件をしっかり確認したあとは、申請の準備~緑ナンバープレートの取付まで全体を把握しましょう!

ゼッケンについての詳しい解説は以下のページをご覧ください。一般貨物自動車運送事業者になることで新たに発生する負担

白ナンバーダンプで仕事をしているので、一般の会社としての義務は果たしているので、社会保険などは変わりません。

しかし、任意保険料はアップします。特に大きく異なるのは、緑ナンバー事業者としての帳簿等の義務のところです。

大きなところについて、一つずつ丁寧に解説します。消費税対象経費の減少

例えばその外注費が全て自社従業員の給与になり、消費税対象経費でなくなることを考えてみましょう。

つまり、今までより多くの消費税を支払わなくてはならなくなります。

例えば、今まで5000万円の売り上げがあって、4000万円の外注費だったとしたら、5000万-4000万=1000万円からその他消費税控除対象経費を引いた金額に対して消費税を納めていました。

従って、多くても収める消費税は80万円程度でした。

しかし、一般貨物自動車運送事業になると、従業員給与は消費税控除対象経費となりません。

5000万円の売り上げであれば、労働分配率が50%として人件費が2500万円となります。するとその2500万円分は少なくとも消費税控除売上とならないわけです。

つまり、今の例であれば、ざっくり言えば2500万円の消費税8%=200万円の消費税を余分に納めることになるということです。車両の保険

帳簿・点呼・教育・診断

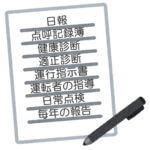

多くのダンプ事業者さんは、この帳簿関係の負担が最も異なってくると思います。対面点呼・点呼記録簿

日報(乗務等の記録)

運転者台帳

初任運転者の適性診断の受診

適性診断を受診できる機関についてはこちらを参照してください。3か月点検

初任運転者の特別な指導

ドライバー12項目研修

ドライバー教育12項目

健康診断

毎年、ドライバー全員に最低1回の健康診断を受けさせなければなりません。

休日に行ってもらうのは難しいでしょうから、なんとか勤務日に仕事を調整し、受けに行ってもらうようにしなければなりません。

基本的にはその時の給料は支払うべきです。事業報告書・事業実績報告書の提出

車両停止行政処分のリスク

しかし、一般貨物自動車運送事業となると、たった一人のドライバーの違法行為をきっかけに監査が入り、会社に対して行政処分が下されます。

それにより、複数台の車両が停止処分になるというリスクもあります。

大きなトラックを運行する一般貨物自動車運送事業は、当然、その義務や責任も白ナンバートラック事業より格段に大きくなるというわけです。一般貨物自動車運送事業許可を取った場合のメリット

運送部門を拡大できる

しかし、一般貨物の許可を取れば、本当の運送事業についていくらでも営業できます。

今までの白ナンバーダンプだけのときと比べて、ゼネコンの仕事も大きく受けられるようになるでしょう。

どんどん仕事を取っていきましょう!!

トラック協会で活躍できる

グリーン経営認証やGマーク

経営陣の気持ち次第で、既に準備されている「良い会社を作る方法」が様々用意されています。

まとめ

しかし、事業の可能性は、そこで新たに発生する負担のみで考えるべきではないでしょう。

緑ナンバーを取れば、大きなチャンスが広がります!

考えるべきは、収支の問題と、その負担を適法に処理できる人的資産を確保できるかどうかという問題を、建設的に考えるべきであり、なによりも「その仕事をやりたいかどうか!!」です。

強い気持ちさえあれば、クリアできないハードルなんてありません。