【2024年問題】改善基準告示完全かんたん解説|拘束時間 運送業

2024年4月1日から改正された物流業界の2024年問題版改善基準告示。長距離輸送の長い業態の方、正しく対応していきましょう。解説していること:分割休息は4回以上も可能か?4時間連続運転の10分休息は9分でも大丈夫か?運転の中断は必ず休憩でないといけないのか?2人乗務のベッドとは?運送業専門行政書士が2024年問題版改善基準告示を完全解説

【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」

神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」

神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】運転者の拘束時間と休息期間の内訳

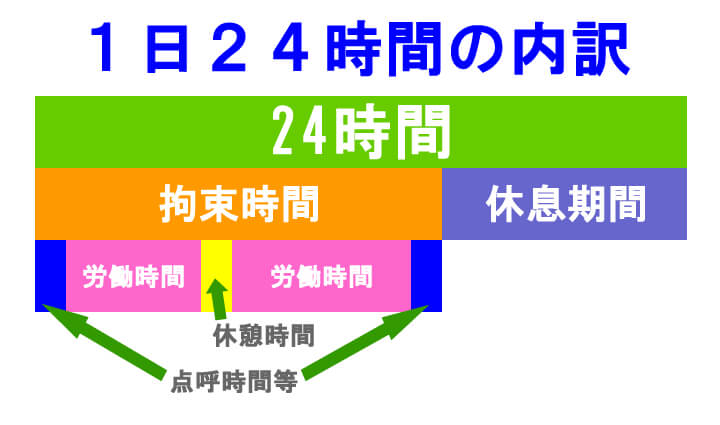

労働時間のルールには拘束時間、運転時間、休息期間、休憩時間、荷積み荷卸し、待機時間、日常点検、点呼、事務連絡、休日など実に様々な時間が登場します。

まずは、改善基準告示の大前提をしっかり学びましょう。

拘束時間

出社時間から退社時間までを拘束時間と言います。

休憩時間も拘束時間に含まれます。

労働時間

拘束時間 - 休憩時間 = 労働時間

運転時間だけでなく、日常点検や点呼、事務連絡は当然ながら、待機時間も労働時間に含まれます。

労働時間に対して会社は給料を支払います。

運転時間

車内で運転している時間です。車内にいても車が動いていなければ運転時間とはなりません。

※夏場に車内でエンジンをかけ、クーラーをつけて休んでいる場合、タイヤは動いていないのですが、エンジンがかかっているのでデジタコが反応してしまう場合があります。このような場合は微妙ですが、トラック協会に指摘されるので気を付けておきましょう。

荷積み荷卸しをしている時間は当然ながら、運転時間ではありません。

要するに連続運転時間は4時間以内で30分以上運転から離れないといけないとされていますが、その30分は休憩でなくとも車から降りていれば構わないのです。

4時間連続運転後、休憩を入れずに30分荷積み荷卸しをし、すぐに運転をしてもルール上は問題ありません。

休憩時間

休憩時間については、多くの社長が勘違いしているのでしっかりと認識しておきましょう。

超基本事項として、労働時間ごとに与えなければいけない休憩時間の基準について解説します。

何時間ごとに休憩時間を与えないといけないのか?

- 労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分の休憩時間を取らせる必要があります。

- 労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を取らせる必要があります。

- 休憩時間は仕事終わりに与えることはできません。何時間以内に与えなければいけないというルールはありませんが、必ず労働時間の合間に与えることが必要です。

また、事業場以外の休憩時間は、仮眠時間を除き3 時間以内とされています。

休憩時間とは拘束時間の中での、働いている時間以外の時間です。

休憩時間は労働者にとって完全に自由な時間です。車から離れても良いですし、昼寝をしても温泉に入っていても構いません。もし急な用事があった場合に会社が電話をしても出る義務も折り返し電話をする義務はありません。

「電話が鳴ったら取るのは当たり前!」

そんなことが許される時代ではありません。

ただ、オフィスワークでない運転者はいつ休憩を取るかはわかりませんから、自由に休憩を取ってその間に電話が通じないのは、会社も心配するでしょう。運転者は休憩に入るとき、会社に報告してあげるのが親切でしょう。

休憩時間は拘束時間には含まれますが、労働時間ではないので給料は発生しません。

厚生労働省HPより「休憩時間」についての解説抜粋

- 休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。

昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。

待機時間

荷主都合の荷待ちや港湾での行列待ちでも、それは労働時間となります。「待っている」というのは立派な仕事なのです。

もし待機時間を給料発生しない時間にしたいのであれば、従業員の了承を得て完全に車から降りて電話の電源が切られても問題ない状態にした上で「休憩時間」とする必要があります。

たとえば「お客さんから電話連絡が来るまで休憩」というわけにはいかないということです。なぜならば、それはお客さんからの連絡を「待っている」必要があるからです。

もし待機時間を休憩時間としたいのであれば、事前に「1時間休憩します」とすることです。当然その1時間は確実になにもしなくてよい時間であることが必要です。

しかしそれは給料が発生しない休憩時間であっても拘束時間には変わりないので、労働者の理解が必要です。

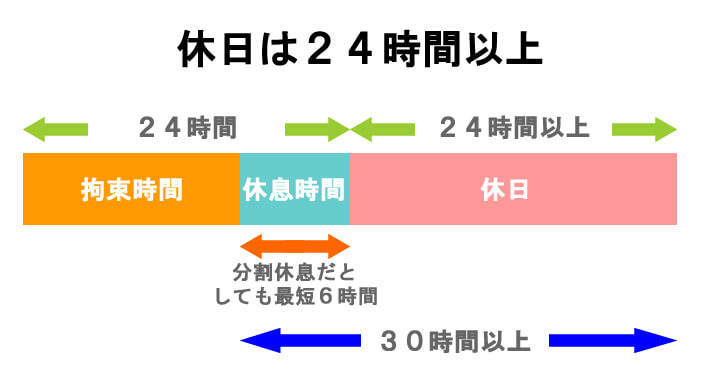

休息期間・休日

拘束時間には入らない、いわゆるオフの時間です。

休日は休息期間に24時間を加算した期間で、いかなる場合であっても30 時間を下回ってはなりません。

休日の時間は通常勤務の場合は継続33時間(9時間+24時間)、隔日勤務の場合は継続44時間(20時間+24時間)を下回ることのないようにする必要があります。

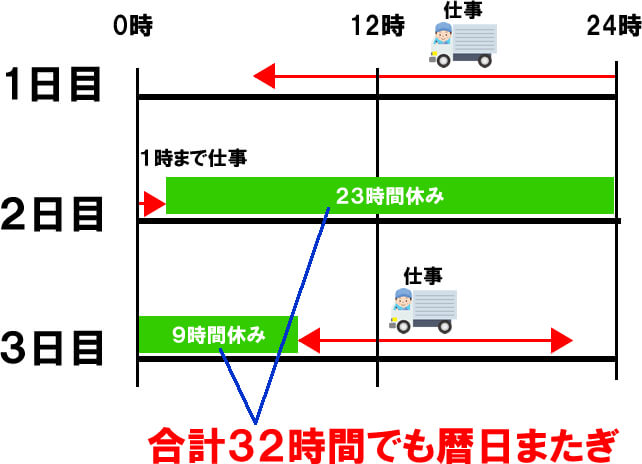

たまにトラック協会でも「休日は暦日(午前0時~24時)をカバーしないといけない」つまり「午前3時勤務終了~(33時間)→翌日昼12時まで休み、は0~24時をカバーしてないから休日でない」という人がいますがそれは大きな誤解です。通達で運送業は休日は暦日カバーの原則から除外されているので、とにかく33時間連続で取れば大丈夫です。

改善基準告示の解説

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成13年国土交通省告示第1365号)」について、運送業に関わる行政書士の立場から、わかりやすくコンパクトに解説します。

このページではバスではなくトラック運転者の改善基準告示について解説します。

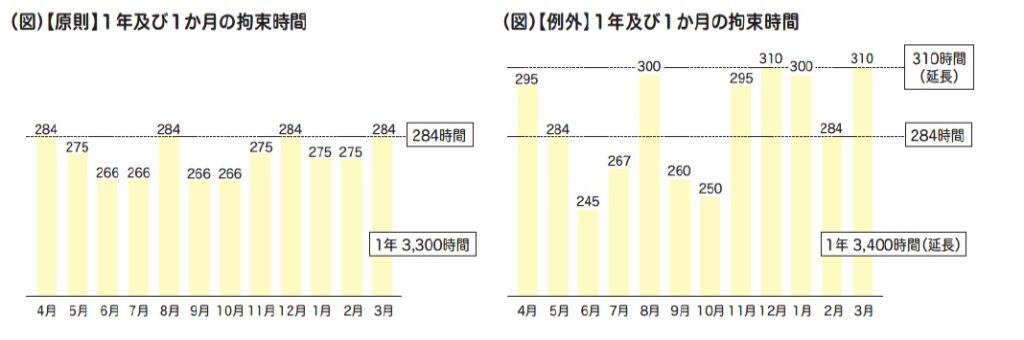

拘束時間

1カ月の最大拘束時間 原則284時間まで

※最大310時間(1年の内6回まで。合計が3400時間超えないまで)

1か月の拘束時間284時間超は連続3カ月までが限度。

月の時間外・休日労働が100時間未満に努めること

1日の最大拘束時間 原則13時間、最大15時間 ※拘束時間14時間超は週2回まで可能ですが、14時間を超える日が連続することは望ましくないとされています。(ダメとは言っていません)

16時間特例:1週間すべての「一の運行:所属営業所車庫~所属営業所車庫」が450km以上の長距離運行で、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該1週間について2回に限り最大 拘束時間を 16時間とすることができる。

しかし、次の運転時間の上限があるので15時間の拘束時間を週に何日もなされることは現実問題考えにくいでしょう。

もし、自社車庫に戻るのにあと10分!というところで拘束時間が15時間超えてしまう!という場合にどうしたらよいでしょうか?

当然、15時間を超えて車庫まで運転して戻ってはいけません。

その場合、15時間以内にたどり着ける場所まで他の運転者が行き、そこで交替することが可能です。

その場合の終了時点呼は電話で大丈夫です。

また、日常点検は新しい運転者が実施し、乗務前点呼も電話点呼で大丈夫です。

これは対面点呼の例外の「やむを得ない場合」にあたります。

1か月のスタートは何日スタート?

原則として暦月(1日~末日)をいいます。

ただし、就業規則、勤務割表等において特定日を起算日と定めている場合は、当該特定日から起算した1か月でも差し支えありません。

医師の2024年問題との関係

運送業、建設業だけでなく医師も同じように2024年問題があります。むしろ医師の方が厳しいのではないでしょうか。

医師は基本的には年間時間外労働時間は960時間ですが、指定を受けた場合はそれが1860時間まで拡大されます。

1860時間でさえ異常な残業時間ですが、医師は目の前に命の生死が持ってこられます。

「もう今月の拘束時間残量ありません」と目の前で大量に出血している人を置いて医師は帰れるでしょうか。。。

もし医療機器を運ぶ運送会がいて「今から緊急でこの機器を運んでほしい!もう他の運送会社には全部断られてあなたのところで運んでもらわないと患者の命が助からない!」と言われたときに「うちのドライバーの拘束時間がオーバーしてしまうので運べません」と言えますか?

運転時間(2024年4月1日以前と同じ)

2日を平均して1日当たり9 時間までが限界です。

※1日の拘束時間は15時間までは問題ないと説明しましたが、運転時間としては結局2日で合計18時間までしかできないので注意が必要です。(厳密に言うと特定日を挟んで2日平均が両方9時間超がNG)

2週間平均で1週間当たり44時間までが限界です。

結局、瞬間的に1日10数時間運転ができたとしても、1週間あたり44時間です。

週5日勤務だとしたら1日あたりの限界運転時間は8時間48分となります。

週6日勤務だとしたら1日あたりの限界運転時間は7時間20分となります。

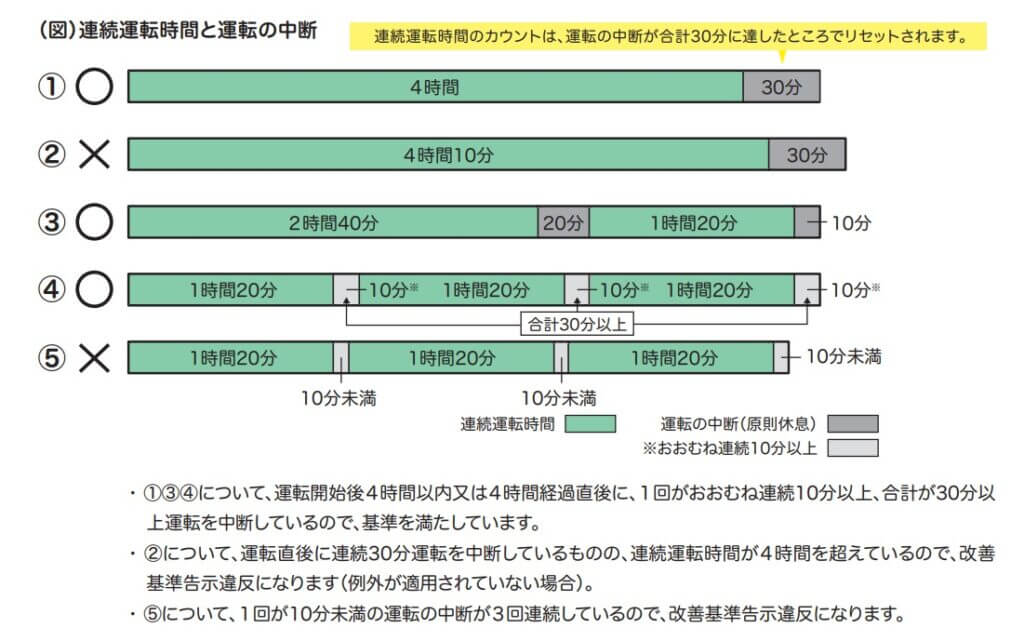

連続運転時間

連続して運転してよいのは4時間以内です。

(運転の中断は 1回連続約 10分以上、かつ合計 30 分以上の運転離脱が必要)

(約10分とあるのは9分くらいはセーフと少し緩くなっているためです。しかし10分未満の運転の中断が3回以上連続してはいけません)

運転離脱というのは、休憩時間はもちろんOKですが、荷積み荷卸し作業など仕事をしていても運転さえしていなければOKとなります。ただし、「運転の中断」は「原則休憩」とされているのでドライバーの疲労回復つまり安全運転の為には休憩にすべきでしょう。

車から一度も下りることなく4時間1秒経った時点で違反となります。

また、5分程度の離脱時間は短すぎて離脱とみなされません。

※厚労省資料より引用

4時間連続運転の例外

サービスエリア又はパーキングエリア等が満車である等により駐車又は停車できず、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、4時間30分まで延長することができます。

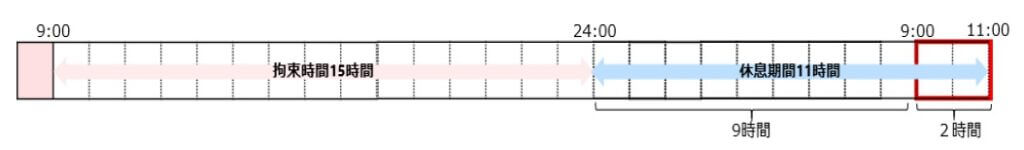

休息期間

仕事が終了してから、次の仕事が始まるまでに、継続11時間以上を原則とし、最低9時間の休息期間が必要です。

※運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めることとされています。

休息期間とは、拘束時間以外の時間です。

(拘束時間+休息期間)=24時間(=1日)なので、逆算すると24時間-拘束時間=休息期間となります。

つまり、24時間を拘束時間と休息期間で分け合って1日を構成しているわけです。

拘束時間の最長が15時間で、休息期間が9時間以上というのは15+9=24という表裏一体の関係から来ているということがわかりますね。

一運行450km以上の長距離貨物輸送の場合の特例については後半で解説します。(「長距離運行の特例について教えてください」の節)

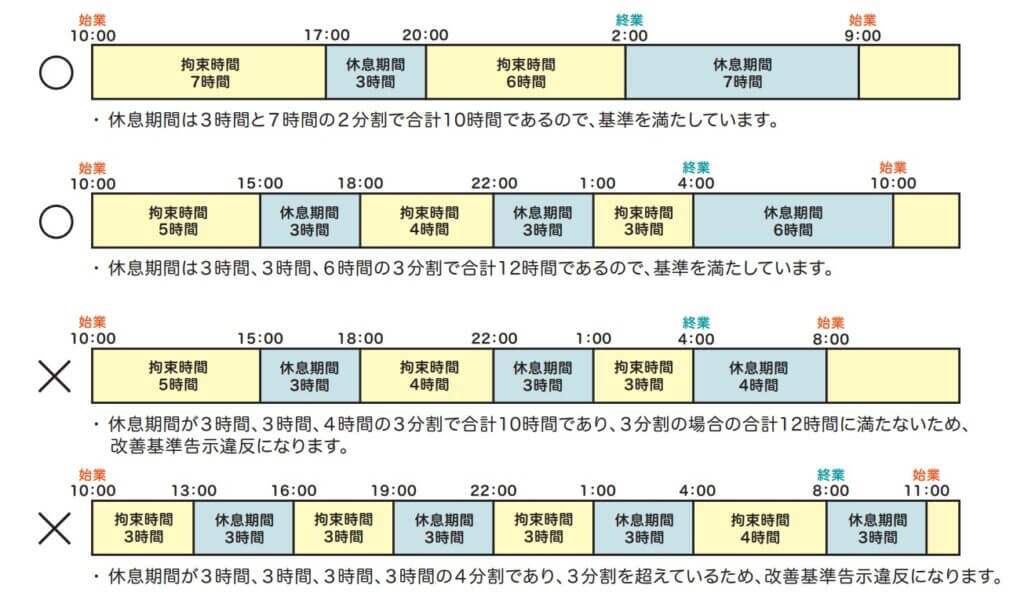

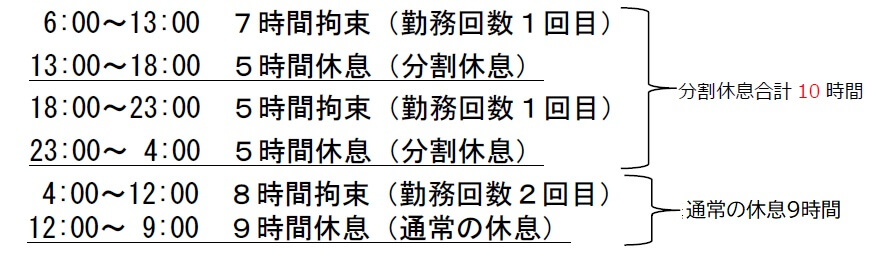

分割休息とは

遠隔地へ行ったときや、待ち時間が長い仕事でどうしても拘束時間が15時間に収まらなくて休息期間を9時間取る計画が作れない!、、、という仕事もあると思います。(宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は継続8時間以上の休息期間)

そんなとき、途中で3時間以上連続の休憩時間が取れるのであれば「分割休息」を適用することをぜひ検討してください。

分割休息は知らない方がたくさんいますが、適用することで15時間を超える拘束時間を合法化することができるようになります。

【分割休息とは】

- 1日(始業から24時間)において1回が継続3時間以上2分割又は3分割、、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上に分割可(業務の都合上やむを得ない場合で、一定期間(1か月程度を限度とする。)における全勤務回数の2分の1が限度)。

上記を満たせば、15時間拘束時間(つまり24時間から15時間を引いて9時間連続休息期間)のルールから除外されるわけです。

簡単に言えば、拘束時間途中3時間連続でまったく自由な時間(運転以外の仕事もなにもしない完全なる業務外。賃金も発生しない)が取れるのであれば、分割休息合計で10時間以上(3分割は12時間)の休息が取れれば大丈夫ということです。

ただし、基本的には急遽分割休息にできるのではなく、あくまで「計画」としてすることが必要です。従って運行指示書を作成しておくのがよいでしょう。その方がトラック協会巡回指導のときも安心です。

拘束時間が長くて困っているというお客様に、この分割休息のことをお伝えして何回も喜ばれたことがあります。

ご検討ください。

運行時間(2024年4月1日以前と同じ)

一の運行における時間は144 時間=6日間まで可能です。

一の運行というのは、最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間です。

(ただし、フェリーに乗船した場合における休息期間を除く。)

具体的なイメージとしては、関東から近畿~中国~九州と立ち寄りながら集配し、また同じようなルートで何日もかけて集配するような業務形態です。

このような場合、自社車庫を出発してから、6日以内にまた自社車庫に戻ってくればよいこととなります。

この場合、当然対面点呼はできませんので、運行指示書を作成した上で、毎日の点呼は電話点呼となります。

拘束時間・休息期間の特例

2人乗務の場合

2人乗務(ベット付き車両であることが必要)にすることで、最大拘束時間を20 時間まで延長可、休息期間は 4 時間まで短縮することができます。

もちろん、2人分の運賃がもらえないと赤字になってしまいますが、長距離運転を安全に受注するために運賃交渉をすることも考えていってください。

以下の緩和策が追加されました。

・ただし、当該設備が次のいずれ(ア、イ)にも該当する車両内ベッド又はこれに準ずるもの(以下「車両内ベッド等」という。であるときは、拘束時間を24時間まで延長することができる。(休息期間4時間~8時間未満の場合)

・また、当該車両内ベッド等において8時間以上の仮眠時間を与える場合には、当該拘束時間を28時間まで延長することができる。

・この場合において、一の運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるものとする。

ア 車両内ベッドは、長さ198cm以上、かつ、幅80cm以上の連続した平面であること。

イ 車両内ベッドは、クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。

ただ、この緩和策は車両内ベッドがあるトラックのみの特例であり、現実的にはそんなトラックはほとんど存在しないので適用される運送事業者はいないでしょう。運転席後のフラットスペースや上部の風防部分のフラットスペースはこれには該当しません。

フェリー乗船の場合(2024年4月1日以前と同じ)

勤務の中途においてフェリーに乗船する場合 、乗船時間は原則として休息期間として取り扱 い、 休息期間8時間から減ずることができます。

ただし、減算後の休息期間は 、二人乗務の場合を除き、 フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの時間の1/2を下回ってはなりません。

休日労働(2024年4月1日以前と同じ)

休日労働は、2週間に1回以内 、かつ1箇月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内で可能です。

隔日勤務の場合(2024年4月1日以前と同じ)

これはタクシー勤務ではよく使われる方式で、トラックではほとんど使われないでしょうが、掲載しておきます。

2暦日における拘束時間は21時間を超えないこと。

※2暦日というのは、深夜0時をまたぐ勤務のことです。

夜間4時間以上の仮眠を与える場合は、2週間について3回 を限度に2暦日における拘束時間を24時間まで延長可( 2 週間の拘束時間は 126時間( 21時間× 6 勤務)まで)

勤務終了後、継続20時間以上の休息期間が必要。

共通特例

今までは4時間連続運転や拘束時間について、災害や予期できない渋滞などによる違反は原則考慮されませんでしたが、今回の改正でそれを考慮することが明記されました。これは良いことだと思います。

予期し得ない事象に遭遇した場合について事故、故障、災害等、通常予期し得ない事象に遭遇し、一定の遅延が生じた場合には、客観的な記録が認められる場合に限り、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間の規制の適用に当たっては、その対応に要した時間を除くことができることとする。勤務終了後の休息期間は、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないものとする。

(具体的な事由)

ア 運転中に乗務している車両が予期せず故障した場合

イ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した場合

ウ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合

エ 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となった場合

役員は改善基準告示に縛られないのか?

結論から言うと役員であろうと改善基準告示に縛られます。

残念ながらある行政書士が書いた監査行政処分の書籍には役員は対象外で無敵状態と書いてありますがとても危険な誤解です。役員であろうと人間であり長時間労働による疲労からは逃れられませんから、明確に文書で改善基準告示対象をされています。

2024年施行物流業界改善基準告示の解釈ポイント

改善基準告示だけでは判断がつかないポイントについて2024年問題に対する厚労省の公式見解を転載します。

※掲載画像はすべて厚労省資料から転載しています。

労使協定を締結しない場合、1年3,300 時間を超えることは認められますか

労使協定を締結しない場合、1か月の拘束時間を284 時間以内としても、1年3,300 時間を超えることは認められないのでしょうか

(A)1か月の拘束時間を全て上限値(284 時間×12 か月)とすると、年の拘束時間が3,300 時間を超えるため、認められません。

始業時刻から起算して24 時間以内に休息期間の終点が到来する必要があるのでしょうか

1日の拘束時間が15 時間の場合、休息期間について9時間を超えて与えることは可能ですか。1日の始業時刻から起算して24 時間以内に休息期間の終点が到来する必要があるのでしょうか

(A)休息期間について、始業時刻から起算して24 時間以内に終了するよう与える必要はありません。

例えば、9時始業の場合、拘束時間の上限は15 時間(宿泊を伴う長距離貨物運送の場合を除く。)なので、24 時までに終業する必要がありますが、その後の休息期間は「継続11 時間以上与えるよう努めることを基本とし9時間を下回らない」時間であればよく、9時間を超えて休息期間を与えたことによって、1日の始業時刻から起算して24 時間以内に11 時間の休息期間を収める必要はありません。

一方、拘束時間の計算に当たっては、1日の始業時刻から起算して24時間以内に、1日の拘束時間が上限を超えていないことを確認することが必要です。

また、休息期間の計算に当たっては、終業後に1日の休息期間や特例等で定める休息期間が確保されているか確認することが必要です。

長距離貨物運送での一の運行における休息期間が住所地以外の場所について教えてください

施行通達記第2の4(2)に「1週間における拘束時間が全て長距離貨物運送で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合」とありますが細かく教えてください

① 1週間は任意に定めても良いのでしょうか。

② 「一の運行」とは、往復を指すのでしょうか。また、例えば、トラック運転者がA社東京営業所を出庫して、A社神奈川営業所に帰庫する場合、「一の運行」と認められるのでしょうか。

③ また、「住所地」とは自宅以外の場所は認められないのでしょうか。(例:実家など)

(A)

① 事業場の就業規則や労使協定等で定めた期間の初日が、「1週間」の起算日となります。

② 「一の運行」とは、トラック運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいいます。よって、例えば、神奈川営業所(所属)→東京営業所→千葉営業所→神奈川営業所(所属)と、所属の神奈川営業所を出庫し、営業所を経由して、所属の神奈川営業所に帰庫する場合、神奈川営業所に帰庫するまでは「一の運行」とはなりません。

③ 「住所地」とは、現住所のみならず、その者の生活の本拠地も対象となります。

「一の運行」について走行距離についても制限があるのでしょうか

(A)改善基準告示において、「一の運行」の走行距離等については特段定められていません。

<参考>

国土交通省の基準(平成13 年8月20 日国土交通省告示第1365 号)において、「運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間は144 時間を超えてはならない」と定められていますが、走行距離等は定められていません。

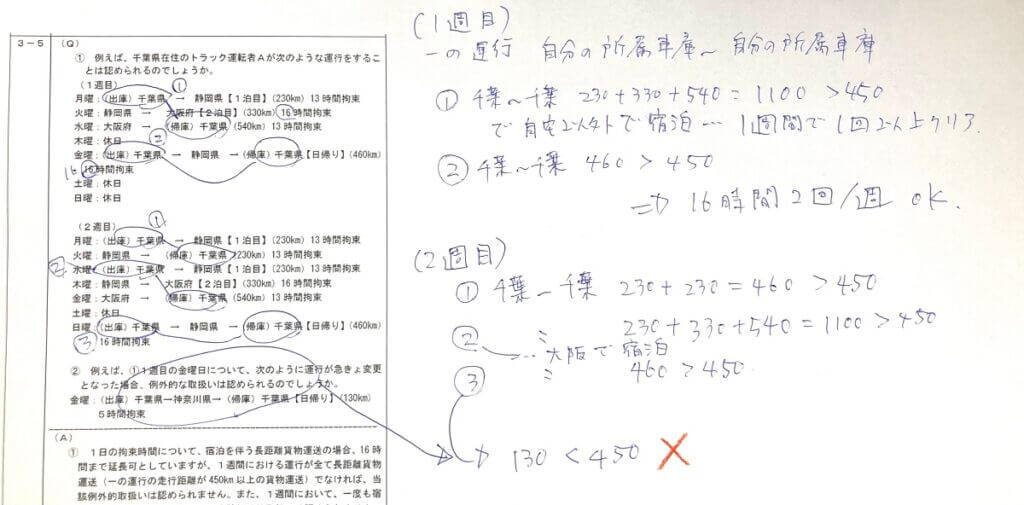

長距離運行の特例について教えてください

① 例えば、千葉県在住のトラック運転者Aが次のような運行をすることは認められるのでしょうか

千葉~千葉が一の運行

(1週目)

月曜:(出庫)千葉県 → 静岡県【1泊目】(230km)13 時間拘束

火曜:静岡県 → 大阪府【2泊目:自宅以外】(330km)16 時間拘束

水曜:大阪府 → (帰庫)千葉県(540km)13 時間拘束 (運行その1 230+330+540=1100km > 450km)

木曜:休日

金曜:(出庫)千葉県 → 静岡県 →(帰庫)千葉県【日帰り】(運行その2 460km)>450km 16 時間拘束

土曜:休日

日曜:休日

(2週目)

月曜:(出庫)千葉県 → 静岡県【1泊目】(230km)13 時間拘束

火曜:静岡県 → (帰庫)千葉県(230km)13 時間拘束 (運行その1 230+230=460km > 450km)

水曜:(出庫)千葉県 → 静岡県【1泊目】(230km)13 時間拘束

木曜:静岡県 → 大阪府【2泊目:自宅以外】(330km)16 時間拘束

金曜:大阪府 → (帰庫)千葉県(540km)13 時間拘束 (運行その2 230+330+540=1100km > 450km)

土曜:休日

日曜:(出庫)千葉県 → 静岡県 →(帰庫)千葉県【日帰り】(460km)>450km 16 時間拘束

② 例えば、①1週目の金曜日について、次のように運行が急きょ変更となった場合、例外的な取扱いは認められるのでしょうか。

金曜:(出庫)千葉県→神奈川県→(帰庫)千葉県【日帰り】(130km) ←ここで「一の運行」が450km未満になってしまっている。

5時間拘束

原文ではわかりづらいので図解します。

(A)

① 1日の拘束時間について、宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、16 時間まで延長可としていますが、1週間における運行が全て長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450km 以上の貨物運送)でなければ、当該例外的取扱いは認められません。また、1週間において、一度も宿泊を伴う運行がない場合には、当該例外的取扱いは認められません。

設問の事例の場合、1週間における運行は全て一の運行の走行距離が450km 以上であり、住所地以外の場所で宿泊を伴う休息を1 回以上行っているので、当該1週間において2回まで拘束時間を16 時間に延長することができます。ただし、拘束時間を16 時間まで延長した場合、一の運行終了後に必ず12 時間以上の休息期間を与える必要があります。

② 例えば、①第1週の金曜日について、運行が急きょ変更となった場合、一の運行で100km (鈴木:130kmが正しい?)の移動にとどまり、1週間における運行の全てが長距離貨物運送の要件を満たさないので当該例外的取扱いは認められません。

なお、運行計画において、基準を満たしている場合においても、実態として基準を満たさない場合には、当然に改善基準告示違反となります。

一の運行とは?

ここで誤解が生じやすいことについて補足します。

「運行」というのは普通に考えるものでなく「所属営業所車庫=事業場から出発して、同じ場所(一つの営業所に複数車庫があればそれらは同じとみなす)に戻ってくること」を言います。

1日で出発~帰庫の場合も当然「運行」と言います。

それが「一の運行」と特別な言葉で言われるのでよくわからなくなってしまいますが、普通は毎日「一の運行」がされています。一日では所属営業所車庫=事業場に戻ってこない場合に「一の運行」が2日や3日にまたがってしまうということです。

週6日稼働して、その毎日が「所属営業所車庫=事業場から出発して、同じ場所(一つの営業所に複数車庫があればそれらは同じとみなす)に戻ってくる」場合、その1週間では「6の運行」がなされた、ということになります。

「一の運行」は144時間とセットで使われる言葉なのですが、今回、144時間の中で複数の「運行」が行われていることが、拘束時間16時間特例に深くかかわるようになったのでこのような誤解が生じる原因となっていますが、今までも「運行」は泊まり運行でない事業者にも起きていたことなのです。

そして、厚労省が出した事例は例えば1週目の大阪~千葉の540kmがあります。これは450kmより大きいので、これをもって「一の運行が450km以上」と思ってしまうのが普通だと思います。しかし、そう考えると他の「日」(運行でなく)は450km未満があるので「なんかよくわからないな・・・」となってしまいます。それに一の運行で数日で450kmという数字は要件としては距離が短すぎます。450kmなんて1日で全然走ってしまいますからね。すると「一の運行」でなく「1日に450km以上」が要件とされていると解釈するのも普通の感覚だと思います。しかし、それは誤解なわけです。

厚労省の文章だけではこんなことはなかなか正しく理解することはできません。

ここで正しく解説したので、拘束時間16時間特例を使おうとしている方は、誤解なく理解しておきましょう。

しかし、個人的には拘束時間16時間特例を使うためには長距離を走らなければいけないというのは、本末転倒なのではないかな?と思います。

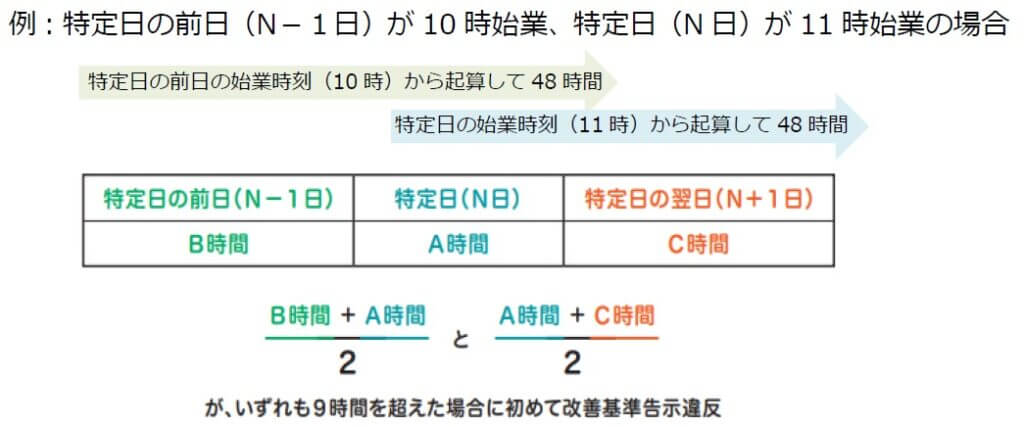

2日平均の運転時間の起算点について教えてください

① 特定日の始業時刻の24 時間前から48 時間

② 特定日の前日の始業時刻から48 時間

(A)運転時間は、特定日を起算日として2日ごとに区切り、その2日間の平均とすることが望ましいですが、特定日の最大運転時間が改善基準告示に違反するか否かは、特定日(N 日)の運転時間と特定日の前日(N-1日)の運転時間との平均、特定日(N 日)の運転時間と特定日の翌日(N+1日)の運転時間との平均のいずれもが9時間を超えた場合、初めて違反と判断されます。

例えば、次の場合、設問の②のとおり、特定日の前日(N-1日)の始業時刻の10 時から起算して48 時間、特定日(N 日)の始業時刻の11 時から起算して48 時間で1日当たりの運転時間の平均を計算し、いずれもが9時間を超えた場合、初めて改善基準告示違反と判断されます。

連続運転時間は「運転の中断」が30 分を経過すればリセットされますか

連続運転時間について、4時間以内に「運転の中断」が30 分を経過した時点で、時間の計算がリセットされ、新たな連続運転時間が開始されるということでしょうか。

(A)連続運転時間は、4時間以内に「運転の中断」が合計30 分を経過した時点で時間の計算がリセットされ、新たな連続運転時間が開始されることとなります。

連続運転時間にカウントされない乗車方法を教えてください

① 渋滞中にアイドリングストップでエンジンが停止した場合

② サービスエリアなどの駐車の順番待ちのため、走行、停車を繰り返し、少しずつ前に進む場合

(A)連続運転時間とは、トラック運転者が連続して運転している時間であり、「運転の中断」に該当しない一時的な停車時間は連続運転時間となります。したがって、例えば、設問の①②の場合における停車時間は、あくまで走行中に一時的に停車している状態に過ぎず、すぐに車両を動かさなければならない状態のため、連続運転時間となります。

「運転の中断」の「原則として休憩」について教えてください

① 休憩以外の中断(荷積み・荷卸し、荷待ち等)は認められないのでしょうか。

② 休憩は、法第34 条、就業規則において定める休憩とは別に与える必要があるのでしょうか。

③ 「原則として休憩」とは、一の連続運転時間につき、休憩が全くとれていなくても、1か月当たり全体で見ると休憩がおおむね与えられている場合には違反とはならないのでしょうか。

(A)

① 「運転の中断」については、トラック運転者が運転の中断時に荷積み・荷卸し等の作業に従事することにより、十分な休憩が確保されない実態があるといったことを踏まえ、新告示において、運転の中断時には「原則として休憩」を与えるものとしました。

したがって、運転の中断時に休憩を与えることができない実態にある場合には、運行計画を見直すこと等により、適切に休憩を与えるようにすることが使用者には要請されます。他方、業務の実態等を踏まえ、短期的には見直しが難しい等の特段の事情がある場合には、運転の中断時に必ず休憩を与えなければならないものではなく、例えば、荷積み・荷卸しや荷待ちを行ったとしても、改善基準告示違反となるものではありません。

② 運転の中断時に休憩を与える場合は、当該休憩を法第34 条の休憩時間に含めるか、別途休憩を与えるかは、事業場で定めるべき事項となります。事業場の勤務実態等に応じ、労使でよく話し合った上で、就業規則等で定めるようにしてください。ただし、使用者においては、法第34 条の休憩時間(労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45 分、8時間を超える場合は少なくとも1時間)を運転の中断時に休憩を与えるか否かにかかわらず適切に与える必要がありますので御留意ください。

③ 「原則として休憩」を与えているかどうかについて、「1か月単位」等の一定の期間で判断するといった定めはありません。他方、例えば、「運転の中断」時に特段の事情なく休憩が全く確保されないような1か月間の運行計画を作成することは、「原則として休憩を与える」ものとは当然に認められないため、使用者においては、中断時に適切に休憩が確保されるような運行計画を作成することが要請されます。

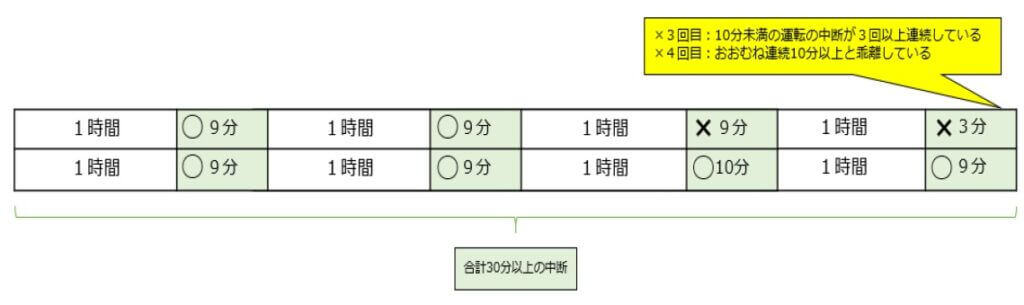

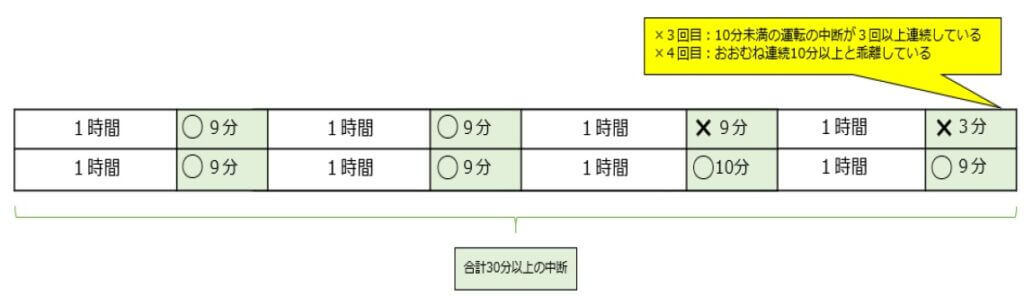

「運転の中断」の「1回おおむね連続10 分以上」について教えてください

「運転の中断」は、「1回おおむね連続10 分以上、合計30 分以上」とし、「10 分未満の中断は3回以上連続しない」とありますが、

① 例えば、「運転の中断」が、9分、9分、12 分で合計30 分といった中断も認められるのでしょうか。

② 例えば、5分は「おおむね連続10 分以上」となるのでしょうか。

③ 例えば、道路の渋滞などにより、「運転の中断」が、9分、9分、9分、3分となった場合、どの時点が「運転の中断」と認められないのでしょうか。

(A)旧告示おいて、「運転の中断」の下限時間を「連続10 分以上」としていたところ、新告示において、これを「おおむね連続10 分以上」としたのは、デジタル式運行記録計により細かな時間管理が可能になる中で、「運転の中断」の時間が「10 分」にわずかに満たないことをもって直ちに改善基準告示違反とするのはトラック運転者の勤務実態等を踏まえたものではないという趣旨から見直したものです。「おおむね連続10 分以上」とは、「運転の中断」は原則30 分以上とする趣旨であり、例えば10 分未満の「運転の中断」が3回以上連続する等の場合は、「おおむね連続10 分以上」に該当しません。その上で、① 10 分に満たない「運転の中断」があることをもって直ちに改善基準告示違反となるものではありません。

② 5分は「おおむね連続10 分以上」と乖離しているため、認められません。

③ 下図1列目の場合、3回目の9分の中断の時点で10 分に満たない「運転の中断」が3回以上連続しているため、認められません。したがって、前半の2回の9分については「運転の中断」が認められますが、3回目の9分は「運転の中断」とは認められません。この場合、12 分の「運転の中断」を与える必要があります。

連続運転時間のやむを得ない場合の4時間30 分まで延長可について教えてください

連続運転時間について、「サービスエリア等に駐停車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合、4時間30 分まで延長可」とありますが、

① 30 分延長をする場合の記録の方法について教えてください。

② 「やむを得ず」とは何を指すのでしょうか。年末年始などの特定の時期や、大雨等の特定の事象にかかわらず、サービスエリア等に駐停車できない場合には30 分延長できるということでしょうか。

③ 1日何回まで延長できるでしょうか。

④ サービスエリア、パーキングエリア等は、高速道路にあるものに限られますか。

(A)

① デジタル式運行記録計の記録のほか、運転日報等における記録によります。

② 新告示第4条第1項第7号ただし書は、サービスエリア等で運転を中断しようとしたものの、当該サービスエリア等が満車である等により駐停車できない場合の取扱いを定めたものであり、駐停車できない理由としては、サービスエリア等が満車である場合のほか、満車ではないものの車種に応じた駐車スペースが満車である場合が考えられます。

③ 延長できるのは、一の連続運転時間につき1回限りです。なお、当該サービスエリアが常態的に混雑していることを知りながら、連続運転時間が4時間となるような運行計画をあらかじめ作成することは、当然に認められません。

④ サービスエリア、パーキングエリア等には、コンビニエンスストア、ガスステーション及び道の駅も含まれますが、これらの施設は高速道路に限らず、一般国道などに併設されているものも対象となります。

宅配等小口集配業務自動車運転者は連続運転時間の規制を受けないのでしょうか

(A)宅配等小口集配業務は、断続的に運転を中断して荷積み・荷卸しを繰り返すため、一の連続運転時間(4時間)当たり、30 分の「運転の中断」が与えられることが一般的と考えられますが、このような勤務実態になく、連続して運転を行う場合には、一の連続運転時間(4時間)当たり30 分の「運転の中断」を与える必要があります。また、新告示においては、運転の中断時に「原則として休憩」を与えることとされています。この取扱いについては、特に近・中距離の自動車運転者について運転の中断時の休憩が確保されない実態があることを踏まえたものであり、また、改善基準告示上も、特定の自動車運転者について連続運転時間の規制を適用除外する規定は設けられていないことから、宅配等小口集配業務に従事する自動車運転者についても連続運転時間の規制は適用されます。

住所地における休息期間がそれ以外の場所の休息期間より長くすることについて教えてください

トラック運転者等の休息期間は、当該トラック運転者等の住所地における休息期間がそれ以外の場所の休息期間より長くなるよう努めるものとありますが、どういう意味でしょうか。

(A)長距離貨物運送の場合、運行の中継地や目的地において休息期間を過ごすことがありますが、休息期間の配分においてはトラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ観点から、当該運転者の住所地(生活の本拠地)における休息期間が、それ以外の場所における休息期間よりも長くなるよう努める必要があります。

「予期し得ない事象への対応時間」について具体的にどういった時間が該当するか教えてください。

(A)「予期し得ない事象への対応時間」の取扱いは、自動車運転者が災害や事故等の通常予期し得ない事象に遭遇し、運行が遅延した場合において、その対応に要した時間についての1日の拘束時間、運転時間(2日平均)及び連続運転時間の例外的な取扱いを定めたものです。

「予期し得ない事象への対応時間」に該当するか否かの考え方は、それぞれの事象に応じ、次のとおりです。

① 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと

・ 例えば、運転中に乗務している車両が予期せず故障したことに伴い、修理会社等に連絡して待機する時間、レッカー車等で修理会社等に移動する時間及び修理中の時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。

・ ただし、例えば、上記対応に伴い、別の運転者が出勤を命じられ、勤務する場合における当該運転者の勤務時間は該当しません。

② 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと

・ 例えば、運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したことに伴い、フェリーの駐車場で待機する時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。

・ また、フェリー欠航に伴い、急きょ陸路等で移動する場合、陸路での移動時間がフェリー運航時間とおおむね同程度である等、経路変更が合理的であると認められるときは、当該移動時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。

③運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路

が渋滞したこと

・ 例えば、前方を走行する車の衝突事故により発生した渋滞に巻き込まれた時間、地震や河川氾濫に伴う道路の封鎖、道路の渋滞等に巻き込まれた時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。

・ ただし、例えば、災害や事故の発生を伴わない自然渋滞(商業施設や大型イベントの開催、お盆休み等の帰省ラッシュ等、単なる交通集中等)に巻き込まれた時間、相当程度遠方の事故渋滞の情報に基づき迂回する時間(※)、鉄道事故等による振替輸送・代行輸送等に要した時間は該当しません。

(※)例えば、長野(飯田)から東京(高井戸)に運行中、現地点から約2時間20 分先の中央道上り相模湖IC付近で事故が発生

し、1時間程度で事故渋滞が解消される見込みであるにもかかわらず、一般道に迂回し、通常約3時間の行程について、約6時間30 分を要した場合④ 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと

・ 例えば、運転前に大雪警報が発表されていたものの、まもなく解除が見込まれていたため、運転を開始したが、運転開始後も大雪警報が解除されず、結果として運転中に正常な運行が困難となった場合には、その対応に要した時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。

・ ただし、例えば、異常気象であっても警報が発表されない場合における対応時間は該当しません。

そのほか、運転中に自動車運転者が同乗者の急病対応を行う場合や犯罪に巻き込まれた場合は、停車せざるを得ず、道路の封鎖又は渋滞につながると考えられることから、③運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したことに該当するものとして取り扱います。例えば、同乗者の急病への対応時間、トラック運転者が犯罪に巻き込まれた場合における警察等への対応時間等については、「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。

予期し得ない事象への対応時間について教えてください

例えば、トラック運転者Aが運転する車両が予期せず故障し、代わりにトラック運転者Bが急きょ、別の車両で事故現場に駆けつけ、運行する場合、トラック運転者Bの運転時間を予期し得ない事象への対応時間として除くことはできますか。

(A)「予期し得ない事象への対応時間」として除くことができる時間は、運転者が運転中に予期せず事象に遭遇した場合に限られますので、代行者のトラック運転者Bが対応する時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。

予期し得ない事象の運転前の取扱いについて教えてください

① 予期し得ない事象について、「運転中に」という限定がありますが、運転直前に車両の点検をしている最中に予期し得ない事象が発生した場合、対象とならないのでしょうか。

② 異常気象についても、運転中に警報に遭遇しない限り同様の取扱いとなるのでしょうか。

(A)

① 運転前にあらかじめ当該事象が発生している場合には、たとえ運転開始前の車両点検中であったとしても、事象が既に発生しているため「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。ただし、例えば、運転開始後、休憩中に予期し得ない事象に遭遇し、その対応に要した時間は、「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。

② 一方、異常気象(警報発表時)については、運転前に異常気象の警報が発表されていたものの、その時点では正常な運行が困難とは想定されず、運転開始後に初めて正常な運行が困難となった場合、その対応に要した時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。

予期し得ない事象が1か月の最終勤務日に起きた場合について教えてください

例えば、予期し得ない事象に遭遇したのが1か月の最終勤務日で、そのときに初めて改善基準告示に違反した場合、1か月の拘束時間についてはどのような計算の取扱いになるのでしょうか。

(A)「予期し得ない事象への対応時間」に関する取扱いは、トラック運転者に係る1日の拘束時間、運転時間(2日平均)及び連続運転時間の例外的な取扱いとなるので、1か月の拘束時間の計算については、除くことができません。

1か月の最終日に予期し得ない事象が発生したことにより、1か月の拘束時間の上限を超えることのないよう、余裕をもった運行計画を毎月作成することが望ましいです。

予期し得ない事象客観的な記録について教えてください

予期し得ない事象について、客観的な記録とは具体的にどのようなものでしょうか。また、時間の特定が困難で客観的な記録がない場合等の取扱いについて教えてください。

(A)「予期し得ない事象への対応時間」については、「運転日報上の記録」に加え、「予期し得ない事象の発生を特定できる客観的な資料」によって、当該事象が発生した日時等を客観的に確認できることが必要です。

客観的な記録とは、例えば次のような資料が考えられます。

① 修理会社等が発行する故障車両の修理明細書等

② フェリー運航会社等のホームページに掲載されたフェリー欠航情報の写し

③ 公益財団法人日本道路交通情報センター等のホームページに掲載された道路交通情報の写し(渋滞の日時・原因を特定できるもの)

④ 気象庁のホームページ等に掲載された異常気象等に関する気象情報等の写し

ただし、当該事象について、遅延の原因となった個々の対応時間の特定が困難な場合には、

当該事象に遭遇した勤務を含めた実際の拘束時間や運転時間

-運行計画上の拘束時間や運転時間

=当該事象への対応時間

として、一勤務を通じた当該事象への対応時間を算出することも可能です。この場合には、上記①~④の「予期し得ない事象の発生を特定できる客観的な資料」が必要ですが、やむを得ず客観的な記録が得られない場合には、「運転日報上の記録」に加え、当該事象によって生じた遅延に係る具体的な状況をできる限り詳しく運転日報に記載しておく必要があります。例えば「予期し得ない事象」が運転中の災害や事故に伴う道路渋滞に巻き込まれた区間や走行の時間帯等を運転日報に記載しておく必要があります。

分割休息特例の「業務の必要上やむを得ない場合」について教えてください

(A)自動車運転者の睡眠時間の確保による疲労回復の観点から、継続した休息期間を確保することが重要であり、休息期間を分割することは本来好ましいものではなく、できる限り避けるべきものとされていることに十分留意することが必要です。「業務の必要上やむを得ない場合」とは、例えば、出発直前に荷主から着時刻の変更の申出があり、休息期間を分割せざるを得なくなった場合等がこれに該当します。

分割休息特例の新制度について詳しく教えてください

分割休息特例について、例えば、2分割の場合に3時間+7時間、3分割の場合に3時間+4時間+5時間といった分割は認められますか。また4分割以上の休息が認められる場合はありますか。

(A)トラックの分割休息特例については、次の表に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(1か月を限度とする)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。

例えば、2分割の場合に3時間+7時間、3分割の場合に3時間+4時間+5時間といった分割も認められます。ただし、3分割を超える分割は、どのような場合においても認められません。

休息期間を分割できる要件

- 分割された休息期間は、1回当たり「継続3時間以上」とし、2分割又は3分割とすること

- 1日において、2分割の場合は「合計10 時間以上」、3分割の場合は「合計12 時間以上」の休息期間を与えなければなら

ないこと - 休息期間を3分割する日が連続しないよう努めること

分割休息特例の「一定期間における全勤務回数の2分の1を限度」について教えてください

① 例えば、1/1 を起算日とした場合、1/1~12/31 までの間、3/1~3/31の1か月しか利用できないということでしょうか。

② 例えば、3/1~3/31 までの所定勤務回数における2分の1を限度に計算すればよいでしょうか。それとも実勤務回数における2分の1を限度に計算すればよいのでしょうか。

③ 1日に2回の勤務がある場合、どのように計算すればよいでしょうか。

(A)

① 一定期間(1か月程度)は、1か月程度ごとに全勤務回数の2分の1が限度となることを定めたものであり、1年間において、特定の1か月に限定して分割休息を認めるものではありません。

② 所定勤務回数で計算することとなります。例えば、3/1~3/31 の間、所定勤務回数が20 日間のところ、実際の勤務回数(始業時刻から起算して、次の休息期間が到来するまでの間を1回)が10 回の場合、所定勤務回数20 日間の2分の1を限度(10 回まで)に分割休息を与えることができます。

③ 一の拘束時間と通常の休息期間(分割休息の場合は合計値)をもって1回の勤務を計算することとなります。したがって、例えば、次のような勤務の場合、勤務回数は1回ではなく2回で計算することとなります。

2人乗務特例の新制度について詳しく教えてください

① 運転者が運転している間、もう一人が座席や車両内ベッドで仮眠することは認められるのでしょうか。

② その場合、仮眠している時間は休息期間として認められるのでしょうか。

(A)

① 走行中の座席や車両内ベッドの利用に当たっては、関係法令の趣旨を踏まえ、安全な乗車を確保できるようにする必要があります。特に、トラックの2人乗務特例において拘束時間を一定の要件の下24 時間まで延長できるとしたのは馬匹輸送(競走馬輸送)におけるトラックの運行実態等を踏まえたものです。したがって、例えば、運転席の上部に車両内ベッドが設けられている場合等、当該車両内ベッドにおいて安全な乗車が確保できない場合には、2人乗務において使用することは当然に認められません。

② 休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間をいいます。勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分が労働者の全く自由な判断に委ねられる時間であり、休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なる性格を有するものです。したがって、仮眠時間は休息期間には該当しないため、拘束時間として計算する必要があります。

2人乗務特例後の継続11 時間以上の休息期間について教えて下さい

2人乗務特例について、勤務終了後、「継続11 時間以上の休息期間を与える」とありますが、一の運行の途中ではなく、帰庫後に継続11 時間以上の休息期間を与えれば良いのでしょうか。

(A)2人乗務特例について、勤務終了後、「継続11 時間以上の休息期間を与える」とあるのは、一の運行終了後(帰庫後)、継続11 時間以上の休息期間を与える必要があります。

2人乗務特例の仮眠8時間について分割して与えることはできますか

(A)2人乗務特例について、次の要件を全て満たす場合には拘束時間を28時間まで延長することができますが、その間の仮眠時間については分割して与えることができます。

(要件)

a 車両ベッドが一定の要件を満たす場合

・ 長さ198 センチ以上、かつ幅80 センチ以上の連続した平面であること

・ クッション材等により走行中の路面からの衝撃が緩和されるものであること

b 勤務終了後、継続11 時間以上の休息期間を与える場合

c 8時間以上の仮眠時間を与える場合

フェリー乗船中に運転日報を記載する時間、車両を船内駐車場に停車する時間は休息期間となりますか

フェリー特例について、「乗船中の時間は原則として休息期間」とありますが、例えば、乗船中に運転日報を記載する時間、車両を船内駐車場に停車する時間は休息期間となりますか。また、例えば1時間の乗船であっても休息期間となりますか。

(A)乗船中に運転日報を記載する時間や、車両を移動する時間は労働時間となるため、フェリー乗船中であっても休息期間とは認められません。また、フェリー乗船時間は1時間であっても、自動車運転者を拘束している状態になければ、休息期間となります。

フェリー特例で次の勤務を開始する始点を教えてください

フェリー特例について、リセットされるタイミング、すなわち次の勤務を開始する始点を教えてください。また、下船後の休息期間が始業時刻から起算して24 時間を超えても違反にはならないのでしょうか。

(A)施行通達記第2の4(8)エにより、トラック運転者については、フェリーの乗船時間が8時間(2人乗務の場合には4時間、隔日勤務の場合には20 時間)を超える場合には、「原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される」とされていますが、例えばフェリー乗船時間が8時間である場合、通常、これを休息期間(下限9時間)から減算しても1時間が残るため、別途1時間以上の休息期間を確保した上で、その休息期間が終了した時点で、次の勤務が開始されることになります。

なお、フェリー下船後に休息期間を与えた場合において、その休息期間が終了する時点が始業時刻から起算して24 時間を超えたとしても、改善基準告示違反とはなりません。

休日を連続で2日与える場合には、33 時間空ければよいのでしょうか

自動車運転の業務に関する休日の考え方は、休息期間に24 時間を加算して得た連続した時間とされていますが、休日を連続で2日与える場合には、33 時間空ければよいのでしょうか。

1日目:休息期間9時間

2日目:法定休日24 時間

3日目:所定休日

(A)自動車運転者の休日は、休息期間に24 時間を加算して得た連続した時間とされており、その時間が30 時間を下回ってはなりません。

通常勤務の場合は継続33 時間(9時間+24 時間)、隔日勤務の場合は継続44 時間(20 時間+24 時間)を下回ることがないようにする必要があります。

したがって、上記の場合、1日目の休息期間9時間と2日目の法定休日を合わせて継続33 時間が確保されていれば、休日を与えたこととなります。

なお、所定休日(3日目)については事業場の就業規則等に基づいて与えることが必要です。