運送業許可を合併/分割/譲渡/事業承継する方法や注意点を行政書士が詳しく解説

既に一般貨物自動車運送事業を営業しているが、別会社設立、M&A(分割、合併)などで新会社で一般貨物を始めたい方。運送業の経営承継支援・事業承継をご希望の方。準備、注意点、よくある勘違い、法務局登記との関係など、経験多数の行政書士がすべて解説!!

【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」

神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」

神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】別会社で一般貨物を始める4つの方法

現在運送事業を行っている会社が、新会社でも運送事業を始める理由にはいくつかのパターンがあります。

別会社で許可取得する理由一覧

- ・営業停止処分になった場合のリスク回避

- ・合併や分割による会社再編(M&A、事業承継)のため

- ・荷主や取扱い荷物の都合により、1つの会社ではやりづらい場合

- ・税金対策のため

- ・経営スピードアップのために社長を増やす

- ・違う地域で給与体系など別ルールでの会社運営をしたいため

- ・現在の会社が債務超過のために新会社で生まれ変わりたい場合

これら以外にも理由はあると思いますが、大きく上記の理由に分けられます。

それぞれの理由により、運輸支局への適切な手続き方法が異なるので注意が必要です。

いずれのケースでも、新しい会社の常勤役員のどなたかは法令試験を受けなければなりません。

ただし、存続会社が既に運送業許可を持っている場合は役員法令試験の合格は不要です。

次に別会社で運送業許可を取得する4つの方法を解説します。

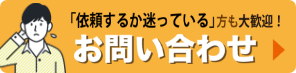

(1)許可の合併認可~合併登記

合併される会社が一般貨物自動車運送事業許可を持っている場合、存続会社が一般貨物自動車運送事業許可を持っていようが持っていまいが、合併認可申請が必要です。

新設合併でも吸収合併とで、申請方法の細かい点は若干異なりますが、流れはほとんど同じです。

合併認可はすぐに下りるわけではなく、標準処理期間によっても1~3か月(大臣権限に係るものは2~3か月)かかるとされています。

【注意点】運輸局からの合併認可が下りなければ、法務局に合併の登記を入れることができません。

会社の合併をする際は、スケジュールについて強く注意が必要です。

合併は通常、弁護士、税理士、司法書士主導で進みますが、多くの場合に許認可のことが頭に入っていません。「2カ月後に合併する」というスケジュールを決めてから、許認可のことについてあたふたすると言ったケースが本当によくあるので注意が必要です。

合併認可が必要なのであれば、少なくとも10か月前から許認可についても準備する必要があります。

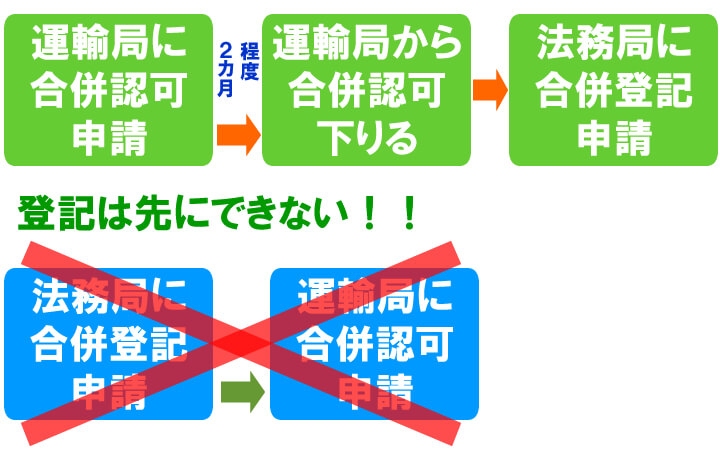

(2)許可の分割認可~分割登記

会社を分割する場合も、合併とほとんど同じ注意事項を気にしなければなりません。

分割登記には、運輸局からの一般貨物自動車運送事業許可の分割認可が下りていることが必要です。

こちらも、新設分割、吸収分割のいずれのケースでも同様です。

会社分割すると元会社の一般貨物自動車運送事業許可は消滅するの?

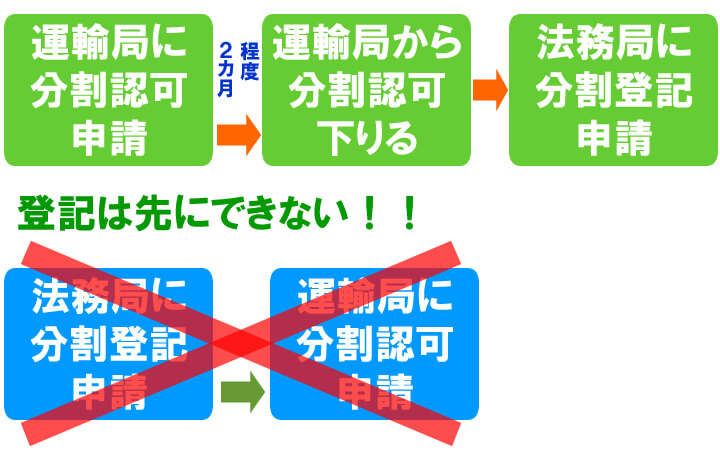

運送事業が何部門かあり、一部を新会社に新設分割する場合を考えてみましょう。

例えば、以下のように引越部門と海運部門がある会社があります。

労働時間の適正な管理のために、海運部門を新会社に分けようとすると、引越部門が残る会社の運送業許可はどうなるのでしょうか?

分割することで、許可は2会社両方とも持てるのでしょうか?それとも元の会社の許可は消滅してしまうのでしょうか?

安心してください!!正解は「元会社も新設会社も2社とも許可が持てる」です。

(3)新会社設立(既存会社)~許可譲渡

今ある一般貨物自動車運送事業許可を別会社に譲渡したい、というケースです。

こちらも標準処理期間が1~3か月(大臣権限に係るものは2~3か月)かかるとされています。

こちらは分割と異なり、譲渡なので元会社の許可は譲渡認可完了と同時に消滅します。

今は譲渡認可自体にそれほど大きなメリットはないだけに、譲渡が良いか、新規許可が良いかは大変悩むところです。

譲渡と新規許可取得の違いを詳しく知りたい方はこちらの記事をお読み下さい。

(4)新会社設立(既存会社)~新規許可取得

実際のところ、この方法が一番気楽な方法です。

新規許可であれば、過去の行政処分点数も気にせず、まっさらな状態で始めることができます。

新規許可取得の場合の詳しい解説は以下のページをご覧ください。

会社移行の際の実務的な注意点

新しい会社で運送事業をスムーズに始めるためには、運輸局への申請以外にも、沢山のことを引き継がなくてはなりません。

以下のこともしっかり準備して、すぐに対応できるようにしておきましょう。

実務上の注意点

- ・関係者への事業譲渡の案内状送付

- ・任意保険の切り替え →損害保険会社の担当者と打ち合わせしましょう。

- ・ETCセットアップ →ETC販売会社担当者と打ち合わせしましょう。

- ・車両リース契約の承継 →ディーラーに依頼しましょう。

運送業事業承継・合併の際の独禁法の注意点

売上高の規模が大きい会社になると、その合併によって市場の健全な競争が阻害される可能性があるので独禁法で規制がされているので注意が必要です。

<私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律:独禁法>

第15条(合併の制限、届出義務)

(略)3 (2) 会社は、共同株式移転をしようとする場合において、当該共同株式移転をしようとする会社のうち、いずれか一の会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同株式移転に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、すべての共同株式移転をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。

<独禁法の趣旨>

「同一の企業結合集団」の合併(=共同株式移転)は、企業結合集団以外の他の企業の競争・参入を妨げるものでないため、届け出不要。

自分の会社はいくらで売れるのか知りたい方へ

いくら小さくても、そこまで利益が無かったとしても、運送業許可の価値はまだまだ評価が高いです。

単に廃業するのはもったいありません、プロのサポートを受けて今まで育てた企業価値を資産に変えませんか?

一般貨物自動車運送事業許可の条件や取得方法

「もう何十年も前に運送事業免許を取得した」という方へのご注意です。

「もう何十年も前に運送事業免許を取得したけど、何が変わったの?」

一般貨物自動車運送事業許可の基準はずいぶん変わりました。

始めに一言。

ムダな出費や労力をかけないためにも、主に変わったところを理解しておきましょう。

免許時代と大きく変わった点

簡単になった点と難しくなった点を要チェック!!

- 無くなった(簡単になった)点

- ・有蓋車庫は不要です。

- ・聴聞はありません。

- ・許可下りてすぐに行政処分でトラックを停められてしまうということはありません。

- ・周囲の運送業者の了承は不要です。

- ・荷主からの運送委託契約書に基づく輸送事業計画は不要です。

- 増えた(難しくなった)点

- ・登記されている常勤役員のどなたかが法令試験に合格する必要があります。

- ・約6か月分の運転資金があることを証明する残高証明が必要です。

- ・聴聞はありません。

運送業事業承継のまとめ・専門家の探し方

会社新設、合併、分割、譲渡等の事業承継。それぞれ注意点、メリットデメリットが異なります。

特に合併と分割の場合は、法務局の登記の前に運輸局の認可が必要なので要注意です!!

一般貨物自動車運送事業のM&A・事業承継は運送業許認可専門の行政書士とスケジュール策定から一緒に進めることをオススメします。

トラサポでは運送業許認可M&Aの豊富な経験をもとに専門家の立場から運送事業者の経営承継支援をします。