緑ナンバーの取得 条件・方法・費用 運送業許可超専門

「緑ナンバー(営業ナンバー)の取得は大変そう」とお悩みの運送会社の皆様! 自社は要件を満たせるのかわからない・・・。安心してください。緑ナンバープレートも、丁寧に条件をクリアしていけば取得できます。取得実績の豊富な行政書士が、法律面も分かりやすく解説いたします!

【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」

神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」

神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】緑ナンバーの取得[条件・方法・費用・全13工程]

緑ナンバー取得には人・モノ・金について8つの条件をクリアして、国土交通省に緑ナンバーの許可をもらわなければなりません。沢山あって大変ですが、社会的に重要な仕事であることの裏返しでもあります。

申請してから5~6カ月(関東運輸局の場合。地域によって2~3か月のところもあり、結構バラバラです)

ひとつずつ丁寧に確認していけば、全ての条件をばっちりクリアして、あなたもきっと緑ナンバーの登録をすることができます!

緑ナンバーの取得条件

条件その1 <経営者の条件>

- 欠格要件

緑ナンバーの経営者が以下の条件に当たる場合は、他の全ての条件をクリアしても許可は下りません。役員の交代を検討する必要があるでしょう。

こんな経営者は緑ナンバー取得NG!!

- 1年以上の懲役又は禁錮を受けてから5年経過していない(執行猶予はその期間が終わったら5年経過していなくても大丈夫です)

- 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)許可の取り消しを受けてから5年経過していない

- ※申請会社の親会社、子会社、グループ会社が許可取消を受けてから5年経過していない場合も同様にNG

- 未成年または成年被後見人の場合、その法定代理人が前2つである場合

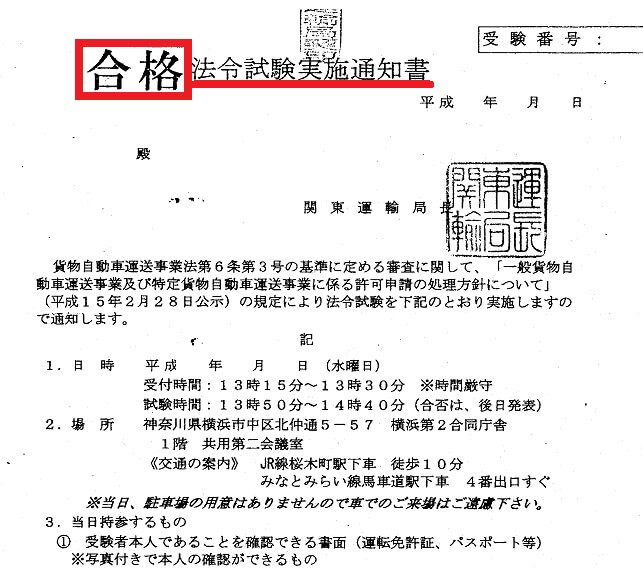

- 法令知識

昨今、運送業界はどんどんコンプライアンスが厳しくなってきています。そのため、常勤役員のどなたかが貨物自動車運送事業法関係の法律についての試験に合格しなければなりません。

条件その2 <運行管理者の選任>

運送業は何台もの緑ナンバートラックを毎日稼働させます。それを安全に続けていくには毎日従業員の健康状態を確認し、定期的に運転手の指導教育をしなければなりません。

運行管理者は輸送の安全を確保するために、始業前の運転手に対して対面点呼、運行可否の判断、運転手への教育などをする責任者です。

また、運行管理者はトラック協会巡回指導の立ち合いの際に最も重要な人物です。

日報や点呼記録簿をしっかり整備して、記載に抜け漏れが無いようにするのも運行管理者の仕事としてとても大切ですし、運転者に日報をしっかり記録させることも大切です。

点呼の際は顔色を見て、睡眠不足や体調不良を確実に見抜かなければなりません。

アルコールチェックもチェックが漏れると事故の際に大変なことになるので緑ナンバー事業者にとってはとても大きな責任を持つ役職です。

<1つの営業所に必要な運行管理者の人数>

車両の台数が一定数増えるごとに必要な運行管理者人数が増えます!

- 【車両台数緑ナンバー1~29台】

- 必要な運行管理者人数:最低1名

- 【車両台数緑ナンバー30~59台】

- 必要な運行管理者人数:最低2名

- 【車両台数緑ナンバー60~89台】

- 必要な運行管理者人数:最低3名

- ※以降、30人増えるごとに1名追加で必要です

運行管理者になれるのは誰?

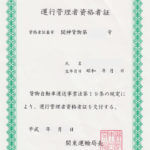

運行管理者に選任できるのは運行管理者資格者証を持っている人だけです。

運行管理者資格者証とは以下のA4サイズの厚紙のことです。この紙を持っているかしっかり確認しましょう!

運行管理者資格者証を取得するための2つの方法

-

- 国家資格の運行管理者試験に合格すること(試験の申込先:運行管理者試験センター)

- 運行管理補助者としての5年の実務経験の上で、指定の講習を5回受けること(基礎講習1回+一般講習4回)(講習の申込先:NASVA自動車事故対策機構)

運行管理者試験に受かってもすぐには運行管理者に選任はできません。

運輸支局にて運行管理者資格者証を入手しなければならないので、合格通知を見て安心するのでなく、同封されている運行管理者資格者証申込用紙をすぐに運輸支局に申請しましょう。発行には1~2週間かかります。

条件その3 <整備管理者の選任>

運送業にとって緑ナンバートラックは運転手と両輪になる大切なものです。整備管理者は、道路運送車両法で緑ナンバートラックの日常点検や3か月点検の管理、車庫の管理の責任者として定められています。日常点検を運転手に実施させ、その結果について運行可否を判断する大切な役職です。

1営業所に最低1人の整備管理者を選任します。運行管理者と異なり、緑ナンバー台数がいくら増えても1人で大丈夫です。

整備管理者になれるのは誰?

整備管理者に選任できるのは国家資格整備士だけではありません!

整備管理者として選任できる人の条件(以下のいずれか)

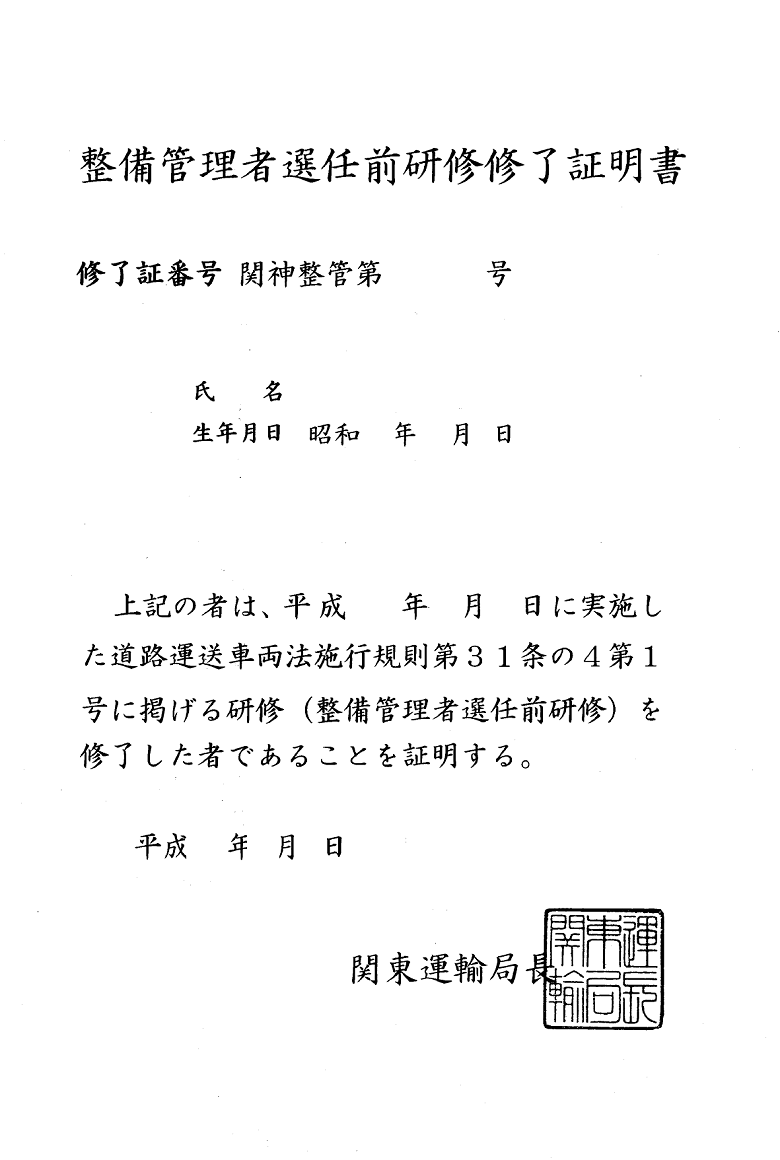

- 緑ナンバー事業者もしくは認定・認証整備工場で2年の整備実務経験があり整備管理者選任前研修を受けている。白ナンバートラックか緑ナンバートラックか

- 国家資格の整備士を持っている(1級から3級の中で、ガソリン、ジーゼル、シャシ、エンジンどれでも大丈夫です)

整備管理者選任前研修終了証は以下のA4サイズの厚紙のものです。この紙を持っているかしっかり確認しましょう。

整備管理者選任前研修と似たもので整備管理者選任後研修というものがあります。

大体、選任後研修の方が受けやすい状況なので、よく誤って受けてしまう方がいます。必ず選任前を受けるようにしてください。

整備管理者選任前研修は半日なのですぐ終わります。

条件その4 <運転者の雇い入れ>

緑ナンバーの運転手は単に運転免許(運転資格)を持っていればいいわけではありません。運送事業者の運転手は正式には「常時選任運転者」と言います。以下の雇用形態の人は常時選任運転者になれません。

運転手として仕事をしてはいけない人の条件

- 日雇いの人

- 二か月以内の期間契約社員

- 試みの使用期間中の人(ただし、14日を超えた人はOKです)

* 個人事業主を外注として使用することは禁止されています。

当然、この常時選任運転者を緑ナンバートラックの台数以上雇わなければいけません。

常時選任運転者についてもっと詳しく知りたい方はコチラ

運転者の必要人数

-

- 緑ナンバートラックの台数 =< 運転手の人数

また、緑ナンバートラックの大きさに従って運転免許のチェックも欠かせません。「普通免許しか持っていない運転手に中型トラックを運転させていたけど、しばらく気付かなかった」という話も実際にあるので、しっかりと運転免許の区分と有効期間を確認しましょう。

運転免許(運転資格)について詳しくはこちらをクリック

また、新規許可後の話にはなりますが、常時選任運転者にするためには以下のことをしなければならないので、新規許可が下りそうになったらしっかりと準備をしていきましょう。

常時選任運転手に対してしなければならないこと

- 3年以上の運転記録証明書を取得し、事故惹起者であれば特別指導と特別診断をしなければなりません。また、運転記録証明書はトラック協会巡回指導で必要なので保管しておきましょう。

- 健康診断を受けさせなければなりません

- 初任適性診断を受けさせてなければなりません。NASVA等で受けられます。

- 初任特別指導(座学+実車:15時間以上、同乗研修:20時間以上)をしなければなりません

- 運転者台帳を作らないといけません

他の運送会社でドライバーをしていた人を雇うメリット・デメリット

運送ドライバー経験者は緑ナンバートラックの運転自体には慣れているでしょうが、あなたの会社と同じトラックを運転していたかどうかはわからないので、面接のときに詳しく聞きましょう。

また、下手に経験があると自己流が抜けずにあなたの会社のやり方に従ってくれないこともあります。ドライバーはトラックに乗ったら一人です。そのドライバーがあなたの会社の命運を握るわけですから、未経験者をあなたの会社の色に染めて行くというのも遠回りのようで近道になることもあるでしょう。

また、白ナンバーの運転と緑ナンバーの運転は、もし同型のトラックを運転していたとしても業務の流れが全く違います。白ナンバーは自社製品を運び、自社の物流網の中で運びますが、緑ナンバーは他人の荷物と他人の指示で運びます。その責任とプレッシャーは白ナンバートラックとはまた別者になります。

条件その5 <営業所、休憩睡眠施設の確保>

運送業を行うには配車業務、日報や点呼記録簿の管理、対面点呼の実施、ミーティングなど色々なことを行わなければなりません。営業所の面積や場所の要件について確認していきましょう。

面積・設備の要件

- 最低限必要な面積要件がないので6畳1間でも許可はおりますが、上記の仕事をするのに十分な広さの部屋を確保しましょう。

休憩睡眠施設について、仮眠を与える必要がある業務の場合は仮眠場所について面積要件がありますが、そうでない場合は特に面積要件はありませんし、ベッドを置く必要もありません。 - アルコールチェッカーを備えてください

また、場所について都市計画法と建築基準法を中心に以下の要件をクリアしなければなりません。

<営業所の場所要件と確認方法>

用途地域と敷地が農地でないかの確認をしましょう!

地域によってはトレーラーハウスやプレハブでも認可となる場合もあります。

条件その6 <車庫の確保>

トラックを格納し、毎日の日常点検を実施するためには車庫が必要です。

車庫の要件としては「面積・寸法」「前面道路の幅員」「営業所からの距離の距離」の3点を確認しなければなりません。

<車庫の要件>

車庫の寸法、前面道路の幅員、営業所からの距離について以下のルールがあります!

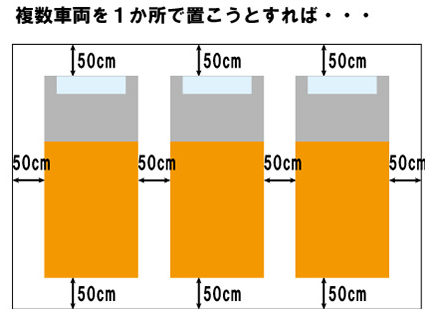

- 【面積・寸法】

- 車庫はすべての緑ナンバートラックをギリギリに置ければいいというわけではありません。法令にて「トラックの前後左右に50cmの余裕をもつこと」とされています。十分な寸法がある車庫を探しましょう。

白ナンバーの車庫証明を警察で取得する場合は50cmの余裕など不要でギリギリでも大丈夫ですが、緑ナンバーの車庫は前後左右50cmの余裕が必要なのです。しっかり日常点検をするためのスペースという意味が大きいです。 -

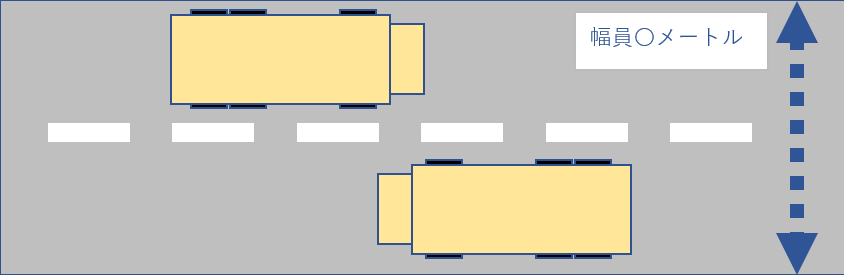

- 【前面道路の幅員】

- 車庫出入口の前面道路にて使用する緑ナンバートラックが通行するのに十分な幅員が必要です。幅員については実測ではなく、幅員証明という書類を道路管理者の役所から取得した上で確認します。

- 車両制限令について詳しく調べたい方は以下のバナーをクリックしてください。

- 【営業所からの距離】

- 車庫は営業所から直線距離で5~20km(各運輸局によって異なります)の範囲になければなりません。

- 【その他】

- 車庫は市街化調整区域でも問題ありませんが、農地(田・畑)はNGです。

運輸局の要件以外にも、洗車の為の水道があるかどうか、高速道路の出入口が近くにあるか、目の前の道路への出入りや通行に無理がないか、幼児が多く通る道を通過しなくていいか、などの実際の運用についても事前調査が必要です。めぼしいところがあったら図面だけでなく何回も通って、実際の仕事で使う時間帯に見学しに行くのが良いでしょう。

車庫を営業所の近くに借りるメリット・デメリット

車庫は絶対に営業所の近くにあった方が良いに決まっています。理想は同じ敷地に車庫と営業所があることです。

しかし、そのような場所を見つけることは、特に都会では難しいです。

東京や神奈川県は車庫と営業所の距離が20kmまで大丈夫な地域もありますが、直線20kmということは車で移動して1時間ほどかかるかもしれません。その距離で対面点呼をするのは至難の業でしょう。

多少のコストがかかったとしても、長い目でコンプライアンスの面もそうですが、実質的に対面点呼がやりやすい環境を作ることは、緑ナンバー運送会社にとってとてつもなく大きなメリットになります。

車庫は事業用専門の不動産やさんに探してもらうのがやはりよいと思います。

トラサポで提携している不動産やさんもいるので、ぜひお問合せください。

条件その7 <5台以上のトラックの確保>

運送業はモノを運ぶ仕事です。トラックがなければなにもはじまりません。ここではどんなトラックであればよいのか、何台あればいいのか等を確認しましょう。

<トラックの条件>

種類、必要台数などについての以下のルールがあります!

- 【トラックの種類】

- 車検証に最大積載量が載っているものであれば、平ボディでもバン型でも形状は問いません。ただし、軽自動車やオートバイは一般貨物自動車運送事業の緑ナンバーをつけることはできません。

ハイエースなどの1トン車でも構いません。 - 【台数】

- 1営業所につき5台以上のトラックが必要です。上記で解説したように軽自動車は5台に含めることはできません。ただし、ハイエース、4ナンバーのADバンやサニーバンなどは5台に含めることが可能です。

トラクタとトレーラは2台(1セット)なければ1台にカウントされないので要注意です。 - 【年式など】

- 昔は年式が関係した時代もありましたが今は古いトラックでも問題はありません。ただし、関東圏などのNoxPM対策地域については排ガス規制対応について確認が必要です。

- 【所有形態】

- 自己所有でなく、所有者が別の会社でも構いません。

また、所有形態はリースでも割賦でも構いません。

現在、自己所有の白ナンバートラックがあれば許可はとても取りやすくなります。しかし、もし白ナンバーで営業行為をしているのであれば、そのこと自体無許可営業として運輸局に取り締まられる可能性もあるので要注意です。

ハイエース5台でも運送業許可要件は満たしますか?

さきほど、ハイエースでもADバンでも大丈夫と言いましたが、「さすがにハイエース5台ではダメですか?」という質問もあります。

結論から言うと「大丈夫です」

ハイエースの1,4ナンバーであれば緑ナンバートラックとしてカウントすることに問題ありません。

条件その8 <必要資金の証明>

許可を取得したあとの運転資金が確保されていることを残高証明にて確認されます。

必要な金額は、営業所や車庫の賃料、車両リース料などによって大きく変わるのですが、一般的な規模の会社であれば1500~2000万円くらいが目安です。

<事業開始に必要な資金の算出方法>

金融機関の残高証明がこの合計金額を上回っている必要があります

- 【人件費、燃料油脂費、車輌修繕費】

- 6か月分

- 【車両費】

- 一括購入の場合は全額。割賦の場合は”頭金”+12か月分。リース料の場合は毎月支払額の12か月分

- 【営業所、車庫の家賃】

- 賃貸の場合、賃料の12か月分。

一括購入の場合は全額。

割賦の場合は”頭金”+12か月分。 - 【自動車税、重量税、環境性能割(取得税)、自賠責保険、任意保険】

- 1年分 ※対人無制限と対物200万円以上の保証は必須

- 【登録免許税】

- 12万円

- ・残高証明を取得するタイミング

「申請時」と「許可が下りる直前」の2回における残高証明を提出しなければなりません。1回目と2回目の間に必要資金の金額を下回らないようにすることが必要です。

運輸支局ごとのルールの違い(ローカルルール)

近畿運輸局の残高証明は超注意!!

- 1回目残高証明は申請時にはつけずに申請後「申請日の日付」の法人名義口座残高証明を追加提出

- 2回目残高証明は補正のタイミングで「過去のこの日」という指定で法人名義口座残高証明を提出

緑ナンバーの取得方法

緑ナンバーを取得するためには、国土交通省が定める先ほどの8つの条件全てクリアした上で、完全な申請書を作成し、運輸局に申請した後で許可をもらわなければいけません。そのために準備すること、準備~緑ナンバー装着までの13段階の流れを解説します。

準備すること

自社の予算や希望立地などに合わせて、さきほどの取得条件に合うように人や施設を準備しましょう。

運輸支局に緑ナンバー取得の申請をしてから緑ナンバーを装着できるまでの審査期間は3~5か月かかります。トータルで考えると開業から逆算して、半年~1年前からは準備したいですよね。

ただ、申請までに準備が必要なものと、申請した後に準備すればいいものがあるので要チェックです。全部揃ってからでないと申請できないと思い込むのはもったいありません。

これを知っているだけで数か月の期間の短縮も!!

<知ってるとお得!申請後に頑張ればいい項目集!!>

運送業許認可プロの行政書士にはプロならではの技があります!

- 【トラックの使用権原書類】

- 申請時に自社名義になっていなくても大丈夫です。また契約書を交わしてなくとも、ほとんどの運輸局では見積書での申請が可能です。

- 【運行管理者の雇入れ状況】

- 申請時に雇ってなくても許可までに手配すれば大丈夫です。極端な話、申請後に一生懸命勉強して運行管理者資格に合格するというスケジュールでも問題ありません。

- 【整備管理者の雇入れ状況】

- 申請時に雇ってなくても許可までに手配すれば大丈夫です。

- 【運転手の雇入れ状況】

- 申請時に雇ってなくても許可までに手配して社会保険、雇用労災保険に加入すれば大丈夫です。

緑ナンバー登録までの全13行程

以上で準備するものは揃ったかと思います。さぁ、いよいよ実際に申請して緑ナンバーを登録するまでの流れを確認しましょう!

<緑ナンバー登録までの流れ>

条件をしっかり確認したあとは、申請の準備~緑ナンバープレートの取付まで全体を把握しましょう!

-

- 1.許可要件の確認

- 5台のトラック、営業所、車庫、運行管理者、整備管理者、必要資金などを要件通りに準備します

- 2.申請書類の準備、作成(※行政書士に依頼するとすごく楽で確実です)

- 賃貸借契約書、見積書、残高証明書、幅員証明書、図面等

- 3.管轄の運輸支局を通じて運輸局に申請する

- 申請書と添付書類を整えて2部提出します)

- 4.運輸局での審査

- この審査が3~5か月ほどかかります

- 5.申請月の翌月以降の奇数月に役員法令試験を受験する

- 登記されている常勤役員の一人が合格する必要があります

- 6.2回目の残高証明を提出(申請から約2~3か月後)

- 申請時の資金計画の必要金額を下回らないようにしましょう

- 7.申請から3~5か月後くらいで許可が下りる

- その後、許可証交付式にて許可証を受け取ります

- 8.登録免許税12万円を国土交通省に納付する

- 9.運行管理者と整備管理者の選任届を提出

- 10.運輸開始前確認報告を提出する

- 社会保険や雇用労災保険の加入証明や運転免許証の準備が必要

- 11.事業用自動車等連絡書を運輸支局輸送担当にて発行してもらう

- 12.車検証を自社名義の緑ナンバー事業用に書き換える

- 委任状などを用意して車検証を書き換える。ナンバー変更の必要があればトラックを管轄の運輸支局・登録事務所に持ち込む

- 13.運輸開始届を提出

- 緑ナンバーでの事業を開始したら、緑ナンバー書き換え後の車検証を添付し、運輸支局に運輸開始届を提出して一連の流れが完了します

以上、まとめたように13段階もの手続きが必要で、その期間は準備を含めて最低でも6か月以上かかる大変な作業です。(上記、13段階PDFダウンロードはこちらをクリック)

せっかく役員法令試験に頑張って合格しても他の要件をクリアしなければ許可が下りませんし、書類を揃えれば必ず許可が下りるわけでもありません。しっかりと確認することが大切です。

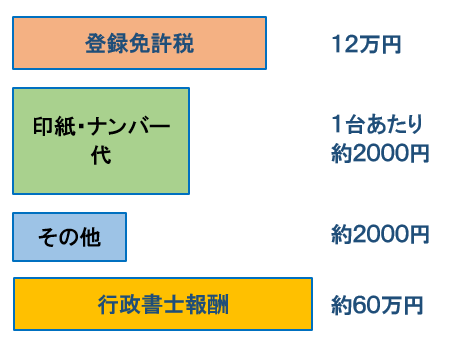

できるだけ楽に安全に緑ナンバーを取るには?

- リスクを最小限にして申請するためには、専門の行政書士のサポートを受けるのが安心です。また、専門の行政書士は申請準備から許可が下りるまでの期間を短くするためのたくさんのノウハウを持っています。ご自身で申請するより2~3か月は早く緑ナンバーを装着することができるでしょう。

- それでは次に、専門の行政書士に依頼したときと、ご自身で申請したときにかかる費用を比較してみましょう。

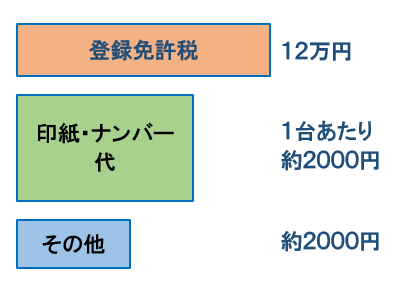

取得費用

緑ナンバーを取得するための法定費用(ご自身で申請したときでもかかる費用)は以下のようなものがあります。

<緑ナンバー取得にかかる法定費用>

法人謄本、印紙、ナンバープレートなど細かい費用もチェック!

- 【法人謄本】

- 600円

- 【幅員証明】

- 0~300円

- 【車検証書換用印紙】

- 1台:0~500円

- 【ナンバープレート代】

- 1台:1500~2000円

- 【登録免許税】

- 12万円

- 【合計】

- 約13万円前後

行政書士に依頼したときの費用の違いとメリットなども比較してみましょう。

<行政書士に依頼した際のメリットとデメリット>

一番のポイントはお金を払って安心と時間を買うかどうか!

- 【ご自身で申請した場合の費用と労力・リスク】

- ※安く済みますがリスクが高く許可までの期間が長くかかる

・絶対に許可が下りない営業所や車庫を気づかずに借りてしまうリスクが大きいです

・約10カ月以上申請につきっきりになってしまい本業に悪影響が出てしまいます - 【行政書士に依頼した場合の費用と労力・リスク】

- ※安心で早い!!ただし当然お金はかかります。

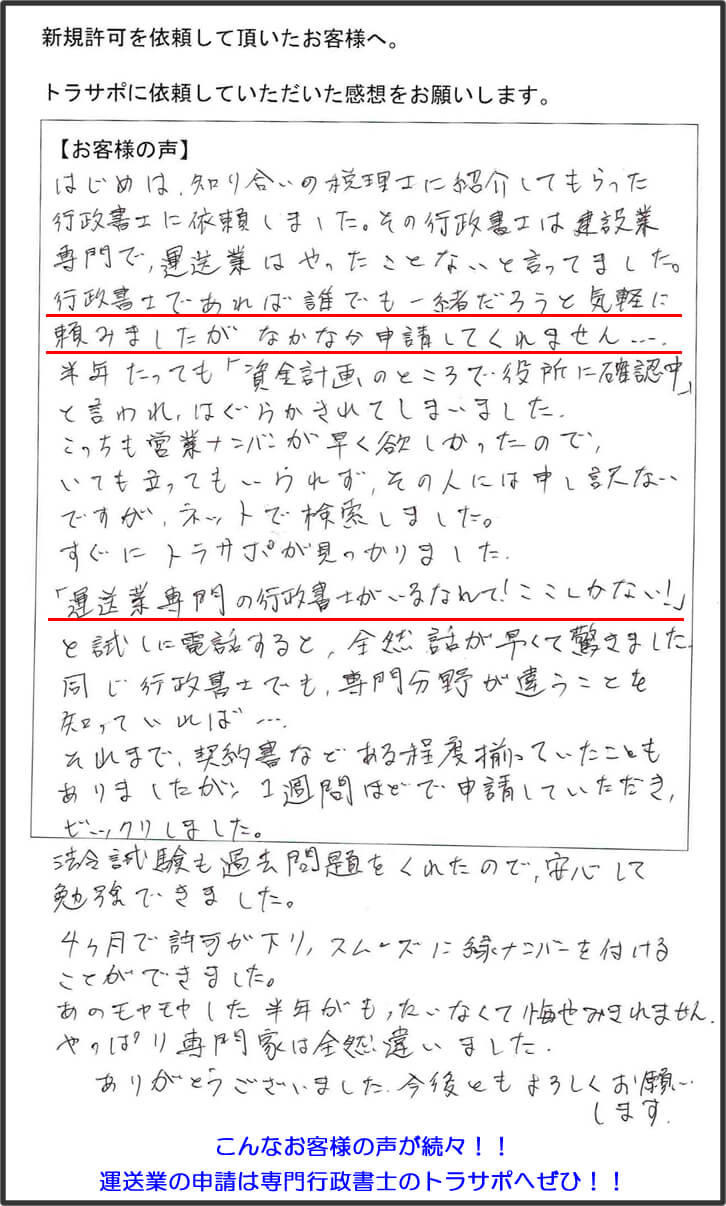

・ご自身で申請するより平均3~4か月早く緑ナンバーの装着が可能です

・法令試験を過去問題も含めたサポートを受けられます

・約6カ月間、本業に専念できます

「専門の行政書士に依頼する」ことで、安心とスピードを手に入れることができます。

しかも、フルサポートプランであればお客様がすることはハンコを押すくらいです。緑ナンバー専門の行政書士をお探しならぜひトラサポメンバーの行政書士にご依頼ください!!

緑ナンバーの貸し借り(ナンバー貸し・ナンバー借り)

緑ナンバーはトラック5台が必要なので取得はとても大変です。

そこで少なからずあるのが「ナンバー貸し」です。

白ナンバートラックを1台自分で買って、緑ナンバー運送事業者の名前を車検証に入れて緑ナンバーにしてもらうのです。

それでその運送事業者の従業員となれば問題ありませんが、ナンバー貸しは個人事業主として運転してしまいます。

それは無許可営業となり、貨物自動車運送事業法第70条により、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科となり、とても思い処罰を受けます。そしてそれはナンバーを貸した運送会社も同じであり、さらにその運送会社は許可取り消し処分になってもおかしくありません。

ナンバー貸し、ナンバー借りなんてやるものではありません。その運送会社の従業員として雇ってもらいましょう。

次はこちらへ!

3. 緑ナンバー取得のメリット[意味・税金・車検]