第二種貨物利用運送事業:鉄道モード許可/要件/始め方

【かんたん完全解説】2024年問題、モーダルシフトの流れで急増中の、貨物鉄道事業者を利用する一貫輸送の第二種貨物利用運送事業。中小一般貨物自動車運送事業者も第二種利用の許可を取る会社が増えています。第二種利用の申請実績豊富な行政書士が許可の要件、取り方、必要資金、申請方法、必要書類や許可後にやらなければならないことをかんたん完全解説します

【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」

神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」

神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】第二種貨物利用運送事業(輸送モード:鉄道)とは?

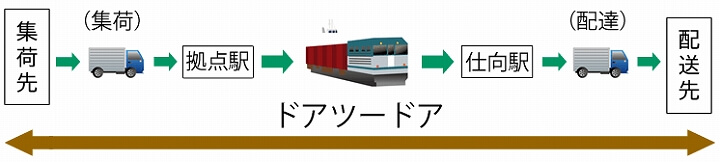

第二種貨物利用運送事業とは「途中は鉄道を使い、最初と最後をトラックで集荷・配送することで、ドアツードアの一貫輸送を実現する運送事業」のことを言います。

鉄道運送に係る第二種貨物利用運送事業を行う者とは、利用者の需要に応じ、運送責任を負って、有償で、鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する貨物の集荷及び配達を一貫して行う事業です(国土交通省手引きより)。

最近はモーダルシフトという言葉を聞く機会も多くなりました。

トラックに比べて鉄道輸送は日数はかかりますが、排出する二酸化炭素は格段に少ないというメリットがあります。国土交通省統計によると、トラック(営業用貨物車)が228g- co2/t・kmなのに対して、鉄道では20g-co2/t・kmと約11分の1の排出量になります。

第二種貨物利用運送事業の許可要件

では第二種貨物利用運送事業の許可はどのような要件をクリアすれば取れるのか解説しましょう。

定款の目的の文言

これから法人を作る方も、これから目的を追加する方にとっても目的の文言はとても重要です。間違えると再度、法務局への登録免許税を払ってやりなおさないといけないのでしっかり確認しましょう。

「第二種貨物利用運送事業」

これは大正解です。

「貨物取扱事業」は古い言葉なので避けた方が良いでしょう。もしすでにこの文言で登記してしまっている方は運輸局に相談してください。

「貨物利用運送事業」は、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業の両方を含んでいるので「第二種」とつけずに「貨物利用運送事業」だけでも立派に通用します。

営業所の要件

設備要件や広さなどのルールはありませんが、場所の要件があります。「都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと」とあるので、一般貨物と同等の用途地域制限があるので注意しましょう。

市街化調整区域は原則不可、○○住居専用地域も難しい場所が多いでしょう。

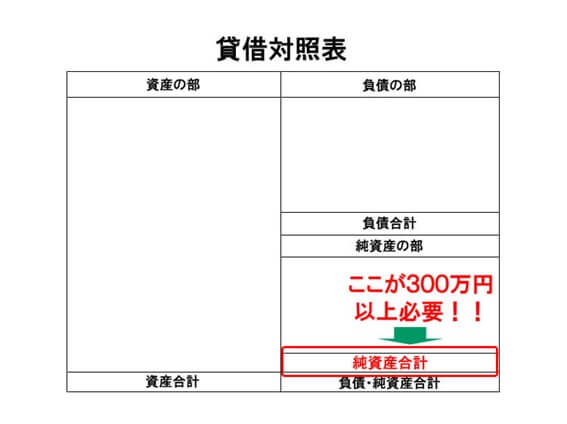

財産的要件

直近決算の貸借対照表の純資産の部が300万円以上必要です。

これから法人を作る場合は資本金を300万円以上で設立してください。

経営者の欠格要件

貨物利用運送事業法で定められた以下の内容に該当する申請者は第二種貨物利用運送事業の許可を受けることができません。

第二種貨物利用運送事業の経営者になれない人の要件

- 1年以上の懲役又は禁錮この刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

- 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

- 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

- 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

鉄道運搬を担う事業者との運送委託契約があること

鉄道モードの第二種貨物利用運送事業を行うわけですから、当然、鉄道事業者を下請けとする契約が必要です。JR貨物の方が会社の規模としては申請者より絶対に大きい会社ですが、関係的にはJR貨物の方が下請けとなります。

外注先は貨物鉄道会社しか使えないか?

第二種貨物利用運送事業の鉄道モードは実運送の部分(つまり両端のトラック集配部分を除いた真ん中の基幹部分)について貨物鉄道を使う事業体ですから、当然鉄道会社を使います。しかし実は、貨物鉄道会社との直接契約は求められていません。

想定される鉄道会社としてはJR貨物がメインで、他には臨海鉄道が10社、普通鉄道の貨物鉄道事業者として日本貨物鉄道、太平洋石炭販売輸送、西濃鉄道があります。

その基幹部分の取りまとめを「鉄道モードを持っている第二種貨物利用運送事業者」にまるっと任せることも可能です。その場合は、その「鉄道モードを持っている第二種貨物利用運送事業者」との運送委託契約書を添付することで認められることとなります。ここは思い違いをしている運送事業者さんが多いので注意しましょう。たとえばお仲間の一般貨物事業者が第二種利用鉄道モードの許可を持っているのであれば、その会社と運送委託契約書を締結して仕事を任せるようにすればいいわけです。

臨海鉄道会社とは?

- 臨海工業地域の開発に併せて貨物輸送基盤を整備するため、旧国鉄、地元自治体及び進出企業などの共同出資により設立された第3セクター方式の鉄道事業者です。昭和37年に設立された京葉臨海鉄道株式会社を最初として、全国各地に11社が設立されました。平成30年度末現在では10社が貨物営業を行っており、臨海部の原料、製品などの鉄道輸送を主に担っています。なお、一部の事業者では、旅客営業を併せて行っているケースもあります。(国土交通省HPより転載)

- 臨海鉄道10社:水島臨海鉄道、鹿島臨海鉄道、秋田臨海鉄道、名古屋臨海鉄道、八戸臨海鉄道、福島臨海鉄道、衣浦臨海鉄道、京葉臨海鉄道、仙台臨海鉄道、神奈川臨海鉄道

取り扱える貨物駅の範囲

その貨物駅を使うための申請者としての資格があるわけではありませんが、利用する鉄道基幹部分事業者(その貨物鉄道会社や第二種貨物利用運送事業者)が、その貨物駅を取り扱っていなければなりません。

利用する事業者を貨物鉄道会社とするならば、当然、その鉄道会社の駅がそこになければなりません。JR貨物を下請けとして利用するのに、JR貨物が持っている駅以外を申請者が取り扱えないのは当然ですよね。

利用する事業者を第二種貨物利用運送事業にするならば、その第二種貨物利用運送事業が事業計画としてその使いたい駅を登録していなければなりませんし、当然、2点間の路線についても登録を受けていなければなりません。

保管施設とは

第二種貨物利用運送事業に係る荷物を保管する場所のことです。

しかし、保管する場所を持っているからと言って、すべてを保管施設に登録しなければならないわけではありません。その基準を判断することはとても難しいですが、国土交通省の貨物利用運送事業Q&Aにこのようなものがあるので判断の参考になります。

- Q21.集荷した貨物の積み替えだけを行う施設、または一時蔵置するだけの施設でも、保管施設として申請しなければならないのか。

- A21.保管施設とは、倉庫・荷扱いの役割をもつ施設になるため、貨物をコンテナに積み込む又は貨物をコンテナから積み降ろす、いわゆる荷扱いを行う施設を指します。 そして、幹線輸送の前後の基幹となる保管施設(以下「基幹保管施設」という。)を審査の対象とし、基幹保管施設以外の保管施設については、当該貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設である等、当該貨物利用運送事業を遂行する上で適切な規模、構造及び設備を有するものであることを証する宣誓書の提出に代えることが可能です。なお、基幹保管施設とは、以下のいずれかの業務を行う保管施設をいいます。

① 仕向地別仕分け

② コンテナへの積込み・積卸し

③ 通関

これだけでは正直よくわからないと思いますが、一つ確実なことは「倉庫業の登録を受けている施設は保管施設の登録は不要」ということがあります。(というか「基幹保管施設ってなんやねん??」ってさらによくわからない言葉が出てくるのでもっと混乱しますよね。ここはあまり難しく考える必要はなありません。基幹保管施設だったら添付書類は宣誓書だけでは足りないよ、というくらいで良いと思います)

それ以外にたとえば、当日その施設に置かれてその日に仕分け・配送される日配センターのような施設が貨物利用運送事業の保管施設にあたるかどうかは管轄運輸局と相談が必要です。正直、国交省も運輸局の担当者も保管施設について明確なことはハッキリわかってないのでその回答もモヤモヤしたものになるでしょうが、都度相談するというスタンスでよいでしょう。

尚、保管施設というのは特定の営業所に所属するわけではなく、保管施設単独で登録するものです。従って、たとえば利用運送営業所が存在しない宮城県の中に保管施設のみ単独で設置するということも考えられるわけです。

拠点駅の前と後の集配トラックがあること

第二種貨物利用運送事業なので、当然、鉄道駅に持ち込む部分はトラックで行い、仕向駅(着地)から配送先までもトラックで行います。

その部分は一般貨物自動車運送事業者であれば自社トラックで行ってもよいですし、外注を使っても良いです。また、これは鉄道モード特有ですが仕向駅から先の配送については「日本貨物鉄道(株)の貨物取扱駅における受取事業者」に任せるという申請が可能です。

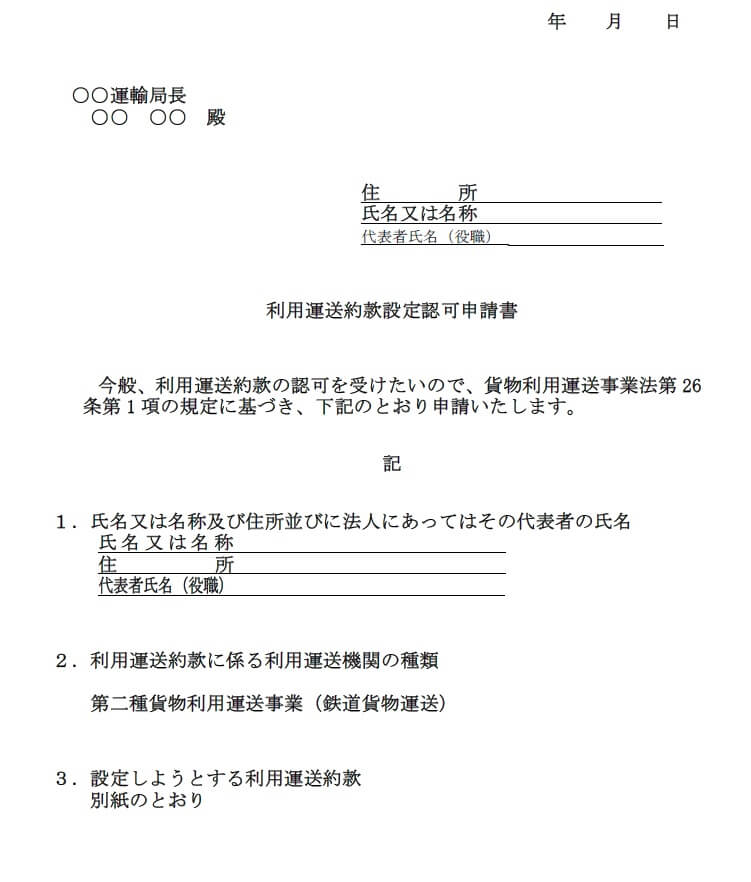

第二種貨物利用運送事業の申請方法・申請書類

要件がハッキリしたところで、申請方法の解説をしましょう。

申請に必要な書類

申請書表紙、事業計画、集配事業計画の他に以下の添付書類が必要です。

添付書類一覧

- 鉄道貨物の取扱に関する契約書(写)

- 集配を他の者に委託する場合にあっては、受託者との集配業務委託契約書(写)等特に契約書の形式は問いませんが、以下のような事項を含んだものとして下さい。

a.委託する業務内容に鉄道及び集配の手配に関する記述があること。

b.事業計画に記載のある拠点駅が記述されていること。

c.契約書の有効期間が適切であること。

d.社印が押印されていること。 - 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類営業所、集配営業所についての見取図、平面図等必要ですが、一般貨物自動車運送事業を保有している場合はほとんどのものが省略可能です。

- 貨物の保管体制を必要とする場合保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類

- 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

- 過去3カ年分の貸借対照表及び損益計算書(損益計算書は省略可)決算が到達していない申請者は開始貸借対照表を添付します。未登記法人についで株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類を添付します。

- 役員又は社員の名簿及び履歴書

- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書

- 鉄道貨物運送に係る貨物利用運送事業についての組織・体制に関する資料(組織図)

登録免許税

12万円。納付期限は1か月とされています。

許可時に納付書と同封されてくる返信貼り付け用紙に領収書の原本を張り付けて運輸局貨物課に郵送してください。

自社の経理用には納付書のコピーを使用してください。普通にコピーすると薄いので濃くコピーしてください。

次は第二種貨物利用運送事業ならではわかりづらい2つの概念「事業計画」「集配事業計画」について解説します。

事業計画とは

事業計画とは第二種貨物利用運送事業の「鉄道部分についての概略」というようなイメージです。

利用運送の区域又は区間

拠点駅を仕向駅を書きます。

拠点駅は鉄道駅としての出発駅、仕向駅は鉄道駅としての到着駅のことです。

たとえば、東京貨物ターミナル駅からJR貨物に載せて、新座貨物ターミナル駅に運ぶ場合、「拠点駅=東京貨物ターミナル駅」「仕向駅=新座貨物ターミナル駅」となります。

ただし、仕向駅は「日本貨物鉄道(株)の貨物取扱駅」というような包括記載も可能です。

業務の範囲

一般事業、鉄道貨物運送の種類(「コンテナ輸送」「車扱輸送」等の別を記載)、特殊な分野の鉄道貨物輸送に限って事業を行うかどうかの別((例)タンク車による石油貨物の利用運送に限る。)について記載します。

集配事業計画とは

集配事業計画というのは、先の鉄道部分に関する事業計画のもとで、拠点駅までと仕向駅以降のトラック運送をどうするかについての計画のことを言います。

貨物の集配の拠点

事業計画の利用運送の区域又は区間と同様の内容です。

貨物の集配に係る営業所

拠点駅ごとの自社の担当営業所です。

その駅構内に事務所がなければいけないというわけではありません。あくまでも「その駅での集配業務を管理する申請者の営業所はどこにあるか?」ということです。

第二種貨物利用運送事業の申請から許可までの流れ

さぁ、自社が第二種貨物利用運送事業の許可が取れそうだとわかり、添付書類などを揃えたらいよいよ申請です

申請から許可までの流れ

申請書類を作成し、添付書類を揃え、順番に並べて3部作ります。

申請したあと、普通は運輸局から修正依頼(補正指示)が来るのですぐに対応しましょう。

許可が下りたら許可書が発行されるので運輸支局で受け取ります。登録免許税12万円を支払います。また、運賃料金設定届を提出します。

申請書提出先

鉄道モードのみの場合は管轄する運輸局貨物課に提出します。他の輸送モードも同時申請する場合は、運輸局と相談して提出先の指示を受けてください。

申請から許可までの期間

標準処理期間は3~4か月となっています。実際にもそのくらいの期間で下りることが多いです。

第二種貨物利用運送事業の許可後に必要な手続き

運賃設定届

貨物利用運送事業法報告規則第3条にて規定されているように、設定後30日以内に管轄する運輸局長に提出します。

運賃設定届に必要な記載事項

- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

- 設定し、又は変更した運賃及び料金を適用した貨物利用運送事業の種別及び利用運送に係る運送機関の種類

- 設定し、又は変更した運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)

- 設定又は変更の実施の日

運賃料金表には特段のルールはありませんが以下のような指針が出されているので留意しましょう。

国総貨複第201号(H15.3.18)

- 貨物利用運送事業報告規則に基づく運賃料金設定(変更)届出書の取扱について3 運賃及び料金の種類、適用方法について運賃及び料金の種類、適用方法については以下に従い記載すること。(1)共通事項①貨物利用運送事業者が荷主から収受する運賃及び料金は、原則として、実運送事業者(鉄道会社)に支払う運賃及び料金に貨物利用運送事業者の取扱手数料(第二種貨物利用運送事業にあっては集配料を含むものとする。)を加算した額とする。②幅運賃とする場合は、その範囲は必要最小限の幅とし、その幅を明示するものとする。必要最小限を超えると認められる場合は、割増又は割引運賃を設定することとする。③運賃の割増・割引については、貨物の特性、サービスの形態等から割増・割引を行うことが適当と考えられるものであることとする。また、割増・割引の対象が明確にされていなければならないこととする。④附帯料金については、貨物の荷造り、保管又は仕分、代金の取立て及び立替えその他の通常貨物利用運送事業に附帯する業務の料金とするが、その内容は利用者にとって分かりやすいものでなければならないものとする。また、附帯料金以外の実費についても、同様に、利用者にとってわかりやすいものでなければならないものとする。(5) 鉄道貨物運送①鉄道運送に係る貨物利用運送事業の運賃及び料金の種類については、コンテナ貨物、車扱貨物、混載貨物、荷物等、従来の扱別による運賃及び料金とする。②鉄道運送に係る貨物利用運送事業の運賃及び料金の適用方法については、次のとおりとする。(ア)運賃運賃は、重量、口建制又は個建制とし、輸送貨物の距離に応じたものとする。(イ)料金料金は、運賃により一律に収受しがたい運送サービスについて設けることができるものとするが、その内容は利用者にとってわかりやすいものでなければならないこととする。

事業報告書を毎年提出

貨物利用運送事業報告規則第2条で毎事業年度の経過後100日以内に提出することが求められています。毎事業年度というのは決算月終了日から100日以内という意味です。3月末決算の会社であれば7月10日あたりが期限となります。

実績報告書を毎年提出

貨物利用運送事業報告規則第2条で前年4月1日から3月31日までの期間に係る内容を7月10日までに提出する必要があります。報告する内容としては主に取り扱った荷物のトン数です。

変更届(事後)

軽微な変更については事後の変更届をすることで手続きが完了します。事業計画と集配事業計画について以下の事項に変更があった場合には変更届出が必要です。

事業計画

・主たる事務所の名称及び位置

・営業所の名称及び位置

・貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要

・利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要

・実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置

集配事業計画

・貨物の集配を行う地域

・貨物の集配に係る営業所の名称及び位置(貨物の集配を自動車を使用して行う営業所の位置を除く。)

・貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数

変更届(事前)

各営業所に配置する事業用自動車の数

変更認可申請

変更届では取り扱えない以下の事項の変更については変更認可が必要です。

変更認可は標準処理期間として2~3か月かかります。

事業計画

・利用運送の区域又は区間

・業務の範囲

集配事業計画

・貨物の集配の拠点

・貨物の集配に係る営業所

・自動車車庫の位置及び収容能力

・事業用自動車の運転者等の休憩

・睡眠のための施設の位置及び収容能力

営業所への掲示

貨物利用運送事業法第27条の規定に基づき、以下の事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示する必要があります。

① 利用運送機関の種類(鉄道)

③利用運送約款

④利用運送区域又は区間

⑤業務の範囲

⑥第二種貨物利用運送事業者である旨

⑦貨物の集配の拠点

第二種貨物利用運送事業の約款について

多くの場合、標準鉄道利用運送約款を使います。標準鉄道利用運送約款を使うことで特別な手続きは必要なく、約款の認可を受けているとみなされます。

しかし、自社の独自約款を利用したいという場合は、独自に作成した内容の約款を国土交通省に認可してもらう必要があります。運輸局も独自約款の審査はほとんど経験が無いので早めに相談することをオススメします。

第二種貨物利用運送事業者への監査・行政処分

第二種貨物利用運送事業者に対しても、事業の全部又は一部の停止及び登録又は許可の取消しという行政処分があります。

また、これに至らないものは行政指導とし、その種類は、軽微なものから順に、口頭注意、文書勧告及び文書警告とされています。

鉄道、内航海運など複数モードを持っている場合は、モードごとに処分がなされます。

行政処分は地方運輸局等単位で公表もされてしまいます。

鉄道モード第二種貨物利用運送事業でよくある質問

ここまでで細かく解説してきましたが、お客様からよくいただく質問についてバシバシ回答していきます。

鉄道と内航海運の2つのモードを同時申請する場合の登録免許税はいくらですか?

2つのモードの同時申請だと12万円だけで大丈夫です。

モード追加の場合の登録免許税の価格はいくらになりますか?

モード追加は「利用運送機関の種類」の追加認可となり、登録免許税は不要です。(運輸局ページに2万円とあるのは、鉄道モードの場合は業務の範囲の増加のみ該当します)

自社は売上が年間数千万円の零細企業ですがそれでも第二種利用の許可は取れますか?

第二種貨物利用運送事業というのはとても大きな許可のように見えますが、そういうわけではありません。貸借対照表の純資産の部が300万円以上であり、鉄道会社等を下請事業者とする運送委託契約書が締結できれば申請が可能です。

利用する鉄道事業者は、JR貨物などの鉄道会社と直接契約しないといけませんか?

鉄道会社と直接契約する必要はありません。鉄道モードの第二種を持っている事業者にすべてをお願いするという形での申請も可能です。たとえば丸運や日通といった大手事業者との運送委託契約書でも構いません。

鉄道会社との運送委託契約ができないと第二種貨物利用運送事業の許可申請はできませんか?

運送委託契約が無いとできません。最近は「とりあえず今後のために第二種利用の許可を持っておきたい」という事業者もいますが、契約が無いと許可は取れません。知り合いで鉄道モードの第二種利用許可を持っている事業者と運送委託契約を締結するのが手軽な方法だと思います。

営業所の使用権原書類は賃貸借契約書は不要ですか?

特定第二種をしない場合は不要です。使用権原がある旨の宣誓書を添付するだけで大丈夫です。

役員法令試験はありますか?

「貨物利用運送事業の遂行に必要な組織及び法令知識を有し」とありますが、役員法令試験はありません

集配事業計画は特積みのように1日何回集配とかまでの計画が必要ですか?

そこまでの具体的な計画は必要ありません。黒字になる根拠を示す収支計画の提出も必要ありません。

運賃料金表のひな形はありますか?

第二種貨物利用運送事業について、特にひな形や標準運賃表というものはありません。

車体には「通運」と表示しなければいけないか?

特定第二種貨物利用運送として使用する車両については「通運」の表示が必要です。一般貨物事業者でも第二種利用専用の車にするのであれば「通運」と表示が必要。ただ、一般貨物事業者であれば一般貨物も運ぶので特に表示は不要でしょう。

一般貨物自動車運送事業者が第二種貨物利用運送事業許可を取る場合は、特定第二種貨物利用運送事業も取らないといけないか?

そんなことはありません。

一般貨物自動車運送事業の緑ナンバートラックを第二種貨物利用にも使いたい場合は、特定第二種用のトラックとしても両方として登録すればいいだけです。

特定第二種貨物利用運送事業とはなんですか?

貨物の集配について、貨物自動車運送事業法の許可を受けることなく、貨物利用運送事業法の許可に基づき事業用自動車を保有する第二種貨物利用運送事業のことです。

一般貨物とほぼ同等の要件が必要です。

特定第二種貨物利用運送事業の用途として使うトラックは緑ナンバーを付けるだけでなく、車体に「通運」の表示が必要です。

「鉄道貨物輸送の利用効率の向上に資するものと認められる事業運営体制の整備が行われるものであること」とはどういうことか?

特にそれが整備されていることを示す資料は不要です。許可後にしっかりとした事業運営体制が取れるようにしておいてください。

3期分の決算書で赤字がある場合は許可はおりませんか?

基本的には貸借対照表の純資産の部が300万円以上あればよいですが、あまりにひどい損益計算書の場合は運輸局と事前相談してください。

3期の決算が経過しないと申請できませんか?

3期過ぎてないと申請できないということはありません。設立したての法人でも許可はおります。

特定第二種貨物利用運送をする場合の営業所ごとの最低台数はありますか?

最低台数要件はないので1台から緑ナンバーの取り付けが可能です。

特定第二種貨物利用運送の車庫は有蓋車庫である必要がありますか?

無蓋車庫だけで大丈夫です。

保管施設の面積、構造及び附属設備(盗難防止装置、火災防止装置等)を記載した書類とはどのレベルが必要でしょうか?

これらの設備要件は特に決まっていないので、通常レベルの設備を揃えて、それを図面に併記してください。製品のカタログも通常は求められません。

「鉄道貨物の集配のための必要な体制を有している一般貨物自動車運送事業者」とはどういう体制が必要でしょうか?

こちらも集配事業計画で示せばことたります。申請書類以上のものを求められるわけではありません。

「鉄道貨物運送に係る貨物利用運送事業についての組織・体制に関する資料」とありますがどの程度の資料が必要でしょうか?

この体制表によって審査が通らないということはありません。自社の組織図をそのまま提出すれば大丈夫です。例えば「社長」→「物流部門」「総務部門「製造部門」→「鉄道事業部」「陸運事業部」といった形です。

貨物駅への集配を依頼する事業者は鉄道モードを保有する第二種貨物利用運送事業者しか使えないか?

貨物駅への出入りができる事業者は第二種貨物利用運送事業者である必要はありません。普通の一般貨物自動車運送事業者でも構いません。しかし、普通は貨物駅構内は関係者以外は進入禁止ですから、適切に入構許可書を保有している運送事業者に依頼するようにしてください。

まとめ

地球の温暖化、SDGs、サステナビリティ対策としてだけでなく、2024年問題によってトラックドライバーの特に長距離輸送能力の激減により、急速に鉄道モーダルシフトが進んでいます。それはすなわち、そのようなニーズが増えてくるということです。

第二種貨物利用運送事業は事業者数が少ないので一般貨物の許可を取るより難しい!第二種を取るのは大手だけでうちみたいな小さい会社では取れないのでは?と盲目的に思っている事業者が多いですがそんなことはありません。

純資産の部が300万円以上あって、運送委託契約書が結べれば、ほとんどの場合で許可を取ることが可能です。

ぜひ今度の事業発展のためにも鉄道モードの第二種貨物利用運送事業ライセンスを早めにとっておき、ビジネスチャンスを取り逃さないようにしましょう。

信頼できる運送専門行政書士に依頼したい場合は?

全国的に、第二種貨物利用運送事業の新規許可申請、ましてや合併などまで経験している行政書士はほとんどいませんが、トラサポでは、中小企業様、上場企業様、上場企業物流子会社含めて新規許可、変更認可、合併認可申請の実績があります。

第二種貨物利用運送事業の申請を経験豊富な行政書士に依頼したい場合はぜひトラサポにご連絡ください。

そもそも第二種貨物利用運送事業を取らないといけないのかなどのコンプライアンスに関する有料相談についても対応が可能です。

.jpg)

.jpg)

.jpg)