【令和7年5月更新】令和6年4月からのトラック運送事業の遠隔点呼の具体的実施方法 | IT点呼との違い

遠隔点呼に関しましては、令和5年4月以降、同一事業者間(完全子会社含む)を対象に、対面による点呼と同等の効果を有するものとしてスタートされましたが、点呼実施の様子の監視カメラ条件が厳しくてほとんど導入されませんでした。令和6年3月にその条件がかなり緩和され、これから導入する事業者が増えていきます。ルールや具体的な機器要件構成、IT点呼との違いを解説します。

令和7年4月30日には、完全子会社でない異なる会社間の遠隔点呼が認められ、乗務開始前自動点呼がスタートしました。

【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」

神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」

神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】遠隔点呼実施の背景

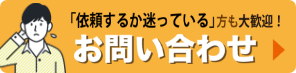

Gマーク取得事業者に限ってIT点呼が認められており、IT点呼は、中継機器を介しても運転者の本人確認等が確実に行われること、他営業所の運転者に対する点呼であったとしても、点呼時に必要な情報が営業所間で共有され、適切な点呼が行われること等を担保する観点から、法令遵守の意識が高い優良な営業所(行政処分・重大事故が無い、Gマークを保有している等)に限られていました。

しかし、高度な点呼機器を使用することで点呼の確実性を担保することが可能になると考えられるところ、高度な点呼機器の使用による遠隔点呼が加えられました。

対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法というのは現時点で

・遠隔点呼

・業務後自動点呼(ロボット点呼)

の2つがあります。

業務前自動点呼は実証実験などがなされていますが、まだ実現はしていません。

→令和7年4月30日に業務前自動点呼が改めて実証実験スタートしました。

今回は遠隔点呼については解説していきます。

遠隔点呼の具体的なルールは「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(国土交通省告示第278号(令和6年3月29日))」で定められています。

「対面による点呼と同等の効果を有するもの」は貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条(点呼)でも出てくる用語です。

同等の効果を有するというのは、ほぼイコールと読んでいただいて問題ありません。

IT点呼との違い

IT点呼はGマークを取得している必要があり、営業所開設から3年経過していることが必要です。

遠隔点呼にはそのような制限はないので、今回のルール改訂により新規許可業者でも導入が可能となりました。

遠隔点呼には機器の認定制度はありません。

遠隔点呼には制限時間がありませんが、IT点呼は同一営業所・車庫間以外は16時間という制限があります。

遠隔点呼は生体認証が必要です。

遠隔点呼は運転者側においてなりすまし防止等のための全身動画随時確認が必要です。

遠隔点呼は自社内だけでなく完全子会社との間の実施も可能です。

遠隔点呼とは(定義)

定義の新旧

-

- (新)

遠隔点呼運輸規則及び輸送安全規則の規定に基づき、事業者が、機器を用いて、遠隔地にいる運転者等に対して行う点呼をいう - (旧)

遠隔点呼運輸規則及び輸送安全規則の規定に基づき、事業者が、機器を用いて、遠隔の営業所又は車庫にいる運転者等に対して行う点呼をいう

- (新)

今回の改訂で、運転者の居場所は営業所又は車庫でなければいけないという制約が無くなり、ほとんどどこでもよいということになりました。

これは自動車の車内、待合所、宿泊施設、運転者の自宅でも遠隔点呼が可能になったということです。

特に、運転者の自宅で大丈夫ということは、今まで営業所から離れていた車庫の近くに住んでいた運転者が「車庫で車両日常転換~営業所に自家用車で移動~営業所にて対面点呼~車庫に自家用車で移動~トラックで出発」(もしくは運行管理者が車庫に行って対面点呼する)という流れを踏まなければいけなかったものが、営業所に行かずに車庫だけで日常点検~点呼が完了するということになる画期的な仕組みです。

遠隔点呼の実施場所(運行管理者、運転者)

遠隔点呼の実施場所ルールの新旧

-

- (新:令和7年4月30日)

遠隔点呼は、点呼を行う運行管理者等がいる自社営業所又は自社営業所の車庫と次に掲げるいずれかの場所との間(以下「遠隔点呼実施地点間」という。)において行うことができるものとする。

一 自社営業所又は当該営業所の車庫

二 他社営業所又は他社営業所の車庫

三 運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所 - (新→令和7年4月30日に旧となる)

遠隔点呼は、点呼を行う運行管理者等がいる自社営業所又は自社営業所の車庫と次に掲げるいずれかの場所との間(以下「遠隔点呼実施地点間」という。)において行うことができるものとする。

一 自社営業所又は当該営業所の車庫

二 完全子会社等の営業所又は当該営業所の車庫

三 運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所 - (旧)

遠隔点呼は、次に掲げる二地点間(以下「遠隔点呼実施地点間」という。)において実施することができるものとする。

一 自社営業所と当該営業所内の車庫との間

二 自社営業所の車庫と当該営業所内の他の車庫との間

三 自社営業所と他の自社営業所との間

四 自社営業所と他の自社営業所内の車庫との間

五 自社営業所内の車庫と他の自社営業所内の車庫との間

六 自社営業所と完全子会社等の営業所との間

七 自社営業所と完全子会社等の営業所内の車庫との間

八 自社営業所内の車庫と完全子会社等の営業所内の車庫との間

- (新:令和7年4月30日)

自社営業所又は自社営業所の車庫運転者は自社車庫でもよいですし、完全子会社等の車庫でも良いですし、(新)の三で言うように結構どこでも認められます。

また、令和7年4月30日の改正にて、完全子会社でなくとも、異なる事業者間でも管理受委託契約の上、届出れば、遠隔点呼ができるようする実証実験がスタートされています。

改定前は営業所か車庫のいずれかでなくてはいけませんでしたが、この改定により以下のようになりました。

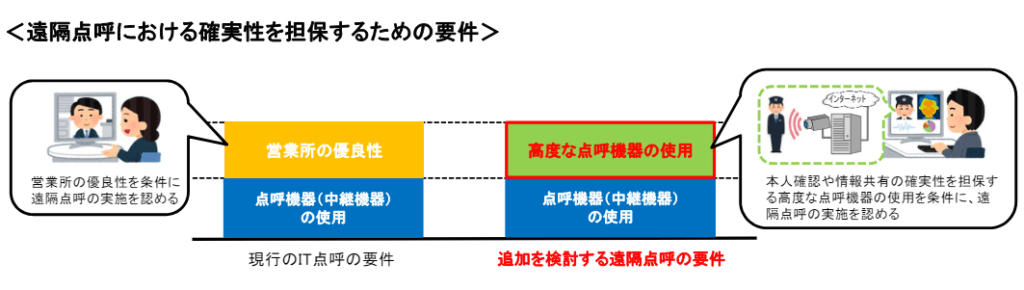

運行管理者の遠隔点呼実施場所

営業所または車庫

運転者の遠隔点呼実施場所

自動車の車内、待合所、宿泊施設、運転者の自宅などかなりどこでも実施が可能です

遠隔点呼実施場所の事前と事後の記録

実施場所は自由になりましたが、毎日勝手きままな場所で遠隔点呼を行っていいわけではありません。

ドライバーは、事前に決めた場所でのみ遠隔点呼を受けることができます。その実施場所は点呼記録簿に記録する必要があります。

また、運行管理者側は、ドライバーが点呼を受けた場所のGPS情報等もそのときに確認しなければなりません。

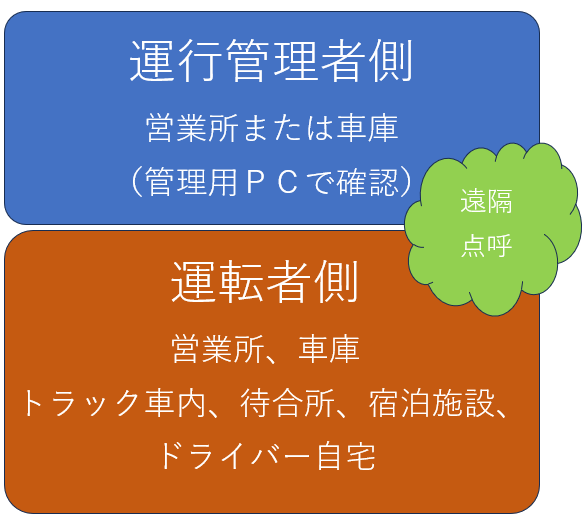

遠隔点呼機器の機能の要件・構成

遠隔点呼機器の要件

-

- 生体認証

- 十分な明るさ

- 点呼の様子(ドライバーの全身)が動画でほぼリアルタイムで確認できること

- 運行管理者側でも結果が直ちにわかるアルコールチェッカー

遠隔点呼機器は、ドライバーのなりすましを防ぐために生体認証ができる機能が必要です。生体認証は顔認証、虹彩認証だけでなく指紋認証でも大丈夫なので、普通のスマホで大丈夫です。

遠隔点呼を受ける運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を、平常時と比較して確認できる機能というのは、明確には難しいですが、動画で顔色などが鮮明にわかるものであれば大丈夫でしょう。

明るさの基準はありませんが、暗くては顔色などがわかりませんがから、十分明るい環境で撮影できるようにしましょう。

動画で確認するのは完全なリアルタイムは求められていませんが「随時」や「直ちに」確認できることを求められているので、少なくとも点呼が終わるまでには動画確認ができる必要があるでしょう。

具体的には、クラウド経由で運行管理者側の確認までに少しタイムラグがあるドラレコやアルコールチェッカーの場合「ちょっと待ってね」と言って、直前に行った様子の動画を管理画面から見れればそれで大丈夫ということになります。

テレニシ、東海電子、テレコム、サンコーテクノ、NTTコミュニケーションズなどのクラウド運用実績のあるIT点呼対応アルコールチェッカーを基本に構成するのがよいと思われます。

また、スマホ・車内ドラレコ等で確認するのは顔だけでなく、上半身だけでもなく「全身」とされていますから、足元までもどのようにかして見えるようにする必要があります。

また、第5条第4号では運転者と当該車両に関する過去の情報が確認できることが求められています。これらの記録を自社でエクセルなどえ記録してクラウドに保存して共有するでもよいですが、やはり専用アプリで簡単にお互いが確認できるようにしておくのがよいでしょう。

遠隔点呼実施地点間で共有しないといけない情報

-

- 運転者等の日常の健康状態

- 運転者等の労働時間

- 運転者等に対する指導監督の記録

- 運行に要する携行品

- 乗務員等台帳の内容

- 転者等に対する過去の点呼記録

- 運行に使用する事業用自動車の整備状況

参考に機器要件の詳細条文を掲載します。

(参考)遠隔点呼機器の要件と環境

-

- 第五条 遠隔点呼機器は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない

一 遠隔点呼を行う運行管理者又は補助者(以下「運行管理者等」という。)が次に掲げる事項について、映像と音声の送受信により通話をすることができる方法によって、随時明瞭に確認できる機能を有することイ運転者等の顔の表情ロ運転者等の全身ハ運転者の酒気帯びの有無ニ運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

二 運転者が行うアルコール検知器による測定の結果検知された呼気中のアルコールの有無又はその濃度を自動的に記録及び保存するとともに、遠隔点呼を行う運行管理者等が当該測定結果を直ちに確認できる機能を有すること。

三 遠隔点呼を行う運行管理者等及び遠隔点呼を受ける運転者等について、生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証遠隔点呼を行う運行管理者等及び遠隔点呼をするための符号をいう。以下同じ。)を使用する方法により確実に個人を識別する機能を有すること。

四 次のイからトまでに掲げる事項が遠隔点呼実施地点間で共有され、当該事項について遠隔点呼時に遠隔点呼を行う運行管理者等が確認できる機能を有すること

イ 運転者等の日常の健康状態

ロ 運転者等の労働時間

ハ 運転者等に対する指導監督の記録ニ 運行に要する携行品(以下単に「携行品」という。)ホ 乗務員等台帳の内容ヘ 運転者等に対する過去の点呼記録ト 運行に使用する事業用自動車の整備状況五 遠隔点呼を行う運行管理者等が、遠隔点呼を受ける運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を、平常時と比較して確認できる機能を理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を、平常時と比較して確認できる機能を有すること六 遠隔点呼を行う運行管理者等が、日常点検の結果を確認できる機能を有すること。日常点検について、スマホのテレビ電話やスマートグラスでリアルタイム実施状況が共有できれば理想ですが、ここでは「結果」と書いてあるので、日常点検記録表をテレビ電話で撮影したり、写メをLINE等で送るなどでも大丈夫でしょう。七 遠隔点呼を行う運行管理者等が、遠隔点呼を受ける運転者等に伝達すべき事項を確認できる機能を有すること運転者等に伝達すべき事項もLINE等でも問題ないでしょう。それらも含めて遠隔点呼中に文字だけでなく口頭でも確認するのがよいでしょう。八 遠隔点呼を受けた運転者等ごとに、次のイからニまでに掲げる事項を電磁的方法により記録し、遠隔点呼実施地点間で共有するとともに、その記録を一年間保存する機能を有すること。イ 業務前の遠隔点呼に係る事項

⑴ 遠隔点呼を行った者の氏名

⑵ 遠隔点呼を受けた運転者等の氏名

⑶ 遠隔点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる記号、番号

⑷遠隔点呼の日時

⑸ 点呼の方法

⑹ 運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無

⑺ 運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者のアルコール検知器使用時の静止画又は動画

⑻ 運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無についての確認の結果

⑼ 道路運送車両法日常点検の結果

⑽ 特定自動運行保安員にあっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果

⑾ 運行管理者が運転者等に対し伝える指示事項

⑿ 運行管理者が、当該運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合の理由及び代替措置の内容

⒀ 第四条第三号に掲げる場所において遠隔点呼を行う場合にあっては、運転者等が点呼を受けた場所

⒁ その他必要な事項

ロ 業務後の遠隔点呼に係る事項

⑴ 遠隔点呼を行った者の氏名

⑵ 遠隔点呼を受けた運転者等の氏名

⑶ 遠隔点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる記号、番号等

⑷ 遠隔点呼の日時

⑸ 点呼の方法

⑹ 運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無

⑺ 運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者のアルコール検知器使用時の静止画又は動画

⑻ 遠隔点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況

⑼ 交替する運転者等に対する通告

⑽ 第四条第三号に掲げる場所(営業所、車庫以外の場所)において遠隔点呼を行う場合にあっては、運転者等が点呼を受けた場所

⑾ その他必要な事項

途中点呼については割愛します。

- 第6条 遠隔点呼機器を設置する施設及び環境の要件一 遠隔点呼を行う運行管理者等が次に掲げる事項について、映像と音声の送受信により通話をすることができる方法によって、随時明瞭に確認できる環境照度が確保されていること。

イ 運転者等の顔の表情

ロ 運転者等の全身

ハ 運転者の酒気帯びの有無

ニ 運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

二 なりすまし、アルコール検知器の不正使用及び第四条各号に掲げる場所以外での遠隔点呼の実施を防止するため、ビデオカメラその他の撮影機器により、運行管理者等が遠隔点呼を受ける運転者等の全身を遠隔点呼の実施中に随時明瞭に確認することができること。

三 遠隔点呼が途絶しないために必要な通信環境を備えていること。

四 遠隔点呼を行う運行管理者等と遠隔点呼を受ける運転者等との対話が妨げられないようにするために必要な通話環境が確保されていること

- 第五条 遠隔点呼機器は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない

遠隔点呼実施機器が故障した場合はどうしたらいいの?

ネットがうまくつながらない、などで遠隔点呼がうまく行かない場合は、必ず対面点呼を実施しなければなりません。うまくいかないから「仕方ない、電話点呼で遠隔点呼したことにしよう!」ということには残念ながらいきません。

また、遠隔点呼機器の故障が発生した場合、故障発生日時及び故障内容を電磁的方法により記録し、その記録を1年間保存する機能を有することが定められています。

遠隔点呼実施場所の監視カメラが不要になった!

第2号について大幅な規制緩和がなされました。

遠隔点呼場所のなりすまし状況確認

-

- (旧)

なりすまし、アルコール検知器の不正使用及び所定の場所以外での遠隔点呼の実施を防止するため、遠隔点呼実施場所の天井等に監視カメラを備え、運行管理者等が、遠隔点呼を受ける運転者等の全身を随時、明瞭に確認することができること - (新)

運転者が行うアルコール検知器による測定の結果検知された呼気中のアルコールの有無又はその濃度を自動的に記録及び保存するとともに、遠隔点呼を行う運行管理者等が当該測定結果を直ちに確認できる機能を有すること

- (旧)

運転者が車庫で遠隔点呼をする場合、天井でなくても地面設置型でも良いですが、固定の監視カメラを設置しなければなりませんでしたが、(新)では天井等の監視カメラの文言がなくなりました。

車庫に建物があればいいですが、そんなものないこともありますし、電気を通したり、監視カメラの盗難防止措置なども施さなければならず、この点がネックで遠隔点呼の導入がほとんど進みませんでした。

この部分が緩和され、「直ちに確認できる機能」というように、運転者の点呼状況の確認方法は車内のクラウド型ドラレコでの随時確認や、もう1台のスマホでのテレビ電話、ノートパソコン内蔵WEBカメラなどでも、とにかくほぼリアルタイムに運行管理者側で確認できれば遠隔点呼が可能ということになりました。(2025年5月13日修正→テレニシさんに確認したところ、1台のスマホで完結できることを国交省と調整済みとのことです)

遠隔点呼については特に機器に対する認定などはないので、今の装備でも工夫によっては追加投資をほとんどせずにできるようになります。

また、この様子は確認できればよいだけであり、録画までは求められていません。

遠隔点呼実施時の遵守事項

こちらは「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示」第7条原文を掲載し、注意すべき箇所だけ赤くします。

第七条 事業者及び運行管理者等は、遠隔点呼を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 遠隔点呼を行う運行管理者等は、地理情報及び道路交通情報等、事業用自動車の運行の業務を遂行するために必要な情報を有すること。

二 遠隔点呼を行う運行管理者等は、面識のない運転者等に対し遠隔点呼を行う場合は、あらかじめ当該運転者等と対面又は映像と音声の送受信により通話をすることができる方法で面談する機会を設け、次に掲げる事項について確認を行うこと。

イ 運転者等の顔の表情

ロ 運転者にあっては、健康状態

ハ 運転者にあっては、適性診断の受診の結果

ニ その他遠隔点呼を実施するために必要な事項

三 遠隔点呼を行う運行管理者等は、遠隔点呼を遺漏なく行うため、運行中の事業用自動車の位置の把握に努めること。

四 遠隔点呼を行う運行管理者等は、遠隔点呼を受ける運転者等の携行品の保持状況又は返却状況を確認すること。

五 遠隔点呼を行う運行管理者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合、直ちに当該運転者等の属する営業所の運行管理者等に連絡すること。

六 前号の場合にあっては、事業者は、遠隔点呼を行う運行管理者が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した運転者等の属する営業所において、代替措置を講じることができる体制を整えること。

七 遠隔点呼機器の故障等により遠隔点呼を行うことが困難になった場合にあっては、遠隔点呼を受ける運転者等の属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の当該営業所で実施が認められている点呼を行うことができる体制を整えること。

八 完全子会社等との間で遠隔点呼を行う場合は、必要に応じ、事業者及び完全子会社等の間において、遠隔点呼の実施に必要な事項に係る契約を締結すること

九 事業者は、運行管理者等及び運転者等(以下この号において「対象者」という。)の識別に必要な生体認証符号等、運転者の体温及び血圧その他の個人情報の取扱いについて、あらかじめ対象者から同意を得ること。

十 事業者は、遠隔点呼の実施に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記するとともに、運行管理者等、運転者等その他の関係者に周知すること。

十一 遠隔点呼を行う運行管理者等は、第四条第三号に掲げる場所にいる運転者等に対して遠隔点呼を行うときは、あらかじめ当該運転者等を選任している事業者が定めた場所で遠隔点呼を受けていることを、映像により確認すること

遠隔点呼は生体認証などを取得するため、運転者に同意を取る必要があります。

運行管理規程に遠隔点呼の記載をする必要があります。

ドライバーの点呼場所はあらかじめ場所を定めないといけません。

点呼記録簿の記載事項

基本的には通常の対面点呼と同じですが「運転者等が点呼を受けた場所」の項目も必要です。厳密に言うと「点呼記録簿」ではないですが「遠隔点呼実施地点間で共有する情報」として必要となるので、結局は点呼記録簿として管理するのが良いでしょう。

点呼告示に基づく点呼等の記録等につき、運転者等が点呼を受ける場所としてあらかじめ定めた場所として、以下のとおり記録するよう指導することとされています。

(例)○○県××市 △△(実施地点概要:車内、宿泊施設名等)

営業所と車庫以外の場所で、ドライバーが遠隔点呼を受ける場合、運行管理者はその場所が計画通りかを把握する必要があります。

現実的にはGPSで運行管理者が場所を確認するということで、スマホのGPS機能やドラレコのGPSで運行管理者がドライバーの位置を確認すればいいということでしょう。

ただし、その様子を動画等にてリモートの運行管理者が確認できないといけないので、スマホ2台用意して、自分のいる場所を地図アプリでもう1台のスマホでテレビ電話で運行管理者に確認してもらって、クラウドアルコールチェッカーでやってるところを全身をスマホでテレビ電話するというのが最もコストがかからない方法のように思えます。もしくは、スマホ1台であればリアルタイムでドライバーの居場所がわかるアプリやGPSドラレコなどを併用するかでしょう。

クラウド型の車内ドライブレコーダーが備わっていれば、それで点呼風景を運行管理者に見てもらうのがよいでしょう。

遠隔点呼は対面点呼と同等扱いなので、実施方法は「対面」に〇をしていいですが、管理上は「遠隔」という列を増やしてそれに〇をした方が良いと思います。

遠隔点呼についてよくある質問

遠隔点呼を行うにはGマークや営業所開設3年以上の要件はあるの?

IT点呼と違い、遠隔点呼を行うためにはGマークも開設年数要件もありません。

新規許可取得していきなり遠隔点呼を実施することもルール上は可能です。

遠隔点呼ができる時間には制限はあるの?

IT点呼は同じ営業所・車庫間以外で実施する場合、原則は連続する16時間以内までしかできませんが、遠隔点呼にはそのような制限はありません。

遠隔点呼の回数には制限はあるの?

補助者が実施する点呼は全体の3分の2まで、というように、遠隔点呼にも回数制限があるのか疑問を持つと思いますが、そのような制限はありません。

極端な話、1か月の間のすべてを遠隔点呼を実施して、1回も運転者と運行管理者が会わなくてもルール上は問題ないということになります。

運行管理者の社長が社長の自宅から遠隔点呼することはできますか?

点呼実施側(運行管理者、補助者)は営業所か車庫でしか現時点では認められていません。

管理者側も運転者側も機器の指定はありますか?

遠隔点呼については認定機器はありません。今お持ちのドラレコやスマホなどを利用して実施が可能です。

アルコールチェッカーはクラウドでないといけないか?

実質的にはそのようになります。随時記録できることとリアルタイムで管理者がその数値を確認できることが求められています。

位置のGPSはスマホの地図アプリ写メをLINEで送るとかでもよいか?

細かいルールがありませんが、神奈川運輸支局保安担当部署に確認したところ、地図スクショをLINE送信でもいいと思われます

2泊3日運行の場合も全て遠隔点呼で行えば中間点呼は不要ですか?

遠隔点呼は対面点呼と同等扱いなので、中間点呼は不要となります。

しかし、遠隔点呼を実施する場所の運輸支局に遠隔点呼開始届を提出しないといけないので、それについては運輸支局に相談が必要でしょう。

点呼記録簿の「対」「電」は「対」に〇すればいいか?

細かいルールはありませんが、「遠隔」という欄を増やした方がいいでしょう。ルール上は「対面」に〇で問題ありません。

すべての点呼を遠隔点呼していいの?

対面点呼と同等扱いなので補助者3分の2までのようなルールはありません。

生体認証はどういう方法が可能ですか?

スマホの指紋認証でも良い(神奈川運輸支局談)。生体の一部で認証すればなんでもアリです。

SDカード型のドラレコで業務終了後に点呼の様子を確認することは可能でしょうか?

点呼の様子は「随時」「直ちに」とされているので、その点呼が終わるまでには、というか動画確認をしなければ点呼を完了することはできません。クラウド経由でほぼリアルタイムに確認できるドラレコが必要です。

点呼の様子の動画は記録が必要でしょうか

バスでは動画記録が義務とされていますが、貨物はまだ義務とはなっておりません。

ただし、アルコールチェックをしている姿は静止画か動画での保存が義務付けられています。HDDの容量を考えると、静止画記録が良いでしょう。

そう考えると、やはりアルコールチェッカーはクラウド型で静止画記録も備わっている機器を使うのがよいでしょう。

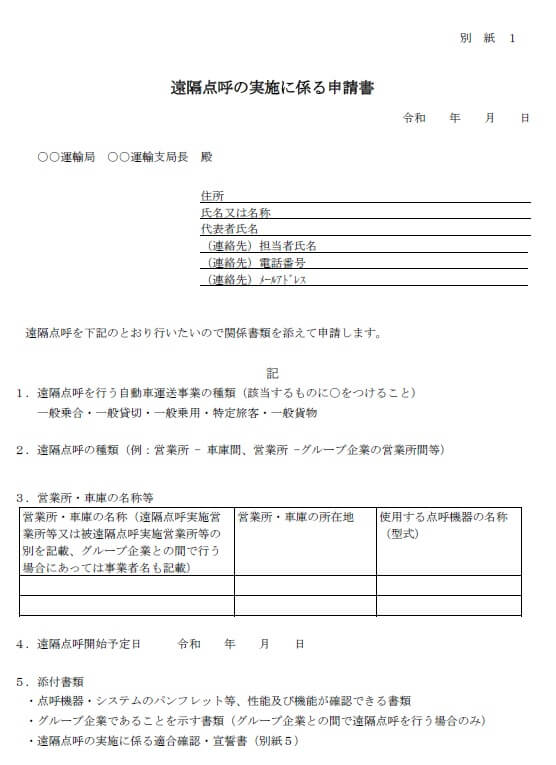

遠隔点呼をするための手続き

遠隔点呼をしたい場合は、「遠隔点呼の実施に係る届出書」を原則10日前までに当該点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局長等(※実施側、被実施側双方の管轄運輸支局等に提出してください)に届け出る必要があります。

まとめ

遠隔点呼は、アルコールチェッカーさえクラウドでリアルタイムで管理者が確認できれば、車内ドラレコ(クラウドでほぼリアルタイムに見れるもの)とドライバーさんスマホがあれば運用でいけることとなります。

あとは自社の機器構成や運用で遠隔点呼が可能なのかどうかを運輸支局の保安担当部署と相談してください。