貨物自動車運送事業法の歴史[昭和22年から平成2年、平成15年改正まで]

一般貨物自動車運送事業の歴史について、特定貨物自動車運送事業との違い、許可・免許の違い。昭和22年の旧道路運送法から平成2年物流二法、平成15年改正含めて解説します。一般貨物自動車運送事業について完璧にマスターしたい方は必見です。

営業ナンバーは正式名称「一般貨物自動車運送事業」と言いますが、

「運送事業ってなんなの?」

「一般貨物ってなんなの?じゃぁ一般の反対の特殊な貨物用の許可があるの?」

「どんな車が対象なの?」

などたくさんの疑問をいただきます。

一般貨物自動車運送事業について法律と実際の観点からわかりやすく説明していきましょう。

許可の取得要件や方法についてはコチラ

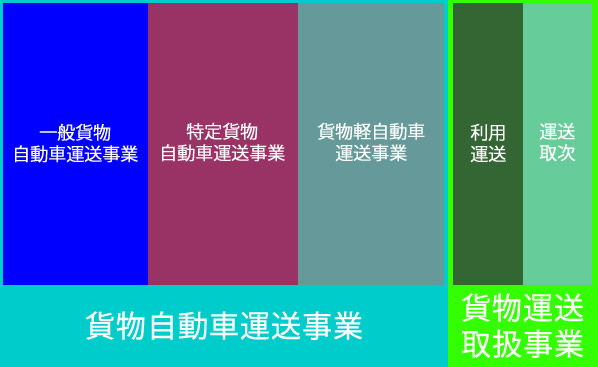

貨物自動車運送事業法の分類

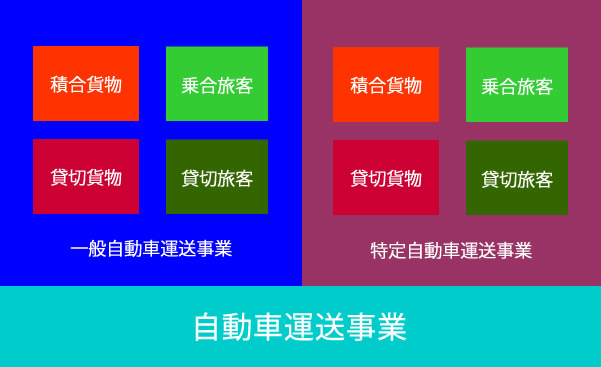

貨物自動車運送事業法では貨物自動車運送事業として、上記3事業について書いています。

一般貨物自動車運送事業の一形態として、貨物自動車利用運送と特別積合わせ貨物運送があります。

一般貨物自動車運送事業は以下のように定義されています。

貨物自動車運送事業法による定義

- 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう

要するにトラック(軽自動車除く)でお金をもらってモノを運ぶのには一般貨物自動車運送事業の許可が必要ということです。

特定貨物自動車運送事業と一般貨物自動車運送事業との違い

ここで、一般と特定という言葉が出てきました。特定は昔はよくありましたが、今はほとんど見ません。

特定貨物自動車運送事業とは荷主を1社だけ限定で、そこの荷物だけを運ぶお仕事になります。

たとえば、大きな製紙工場の廃ダンボールの工場間輸送だけやるような仕事は、この特定貨物自動車運送事業でよいことになります。

なぜ「一般」なの?

「一般」は「特定」と対する言葉で昔から使われていました。

もともと運送事業はかなり参入規制が強く、ほとんど参入がムリだったところを、昭和22年の新規免許の容認通達が出されましたが、必要車両台数だけ見ても下記の通りで、今とは比べ物にならないほどの大変さでした。

| 普通車 | 中都市 | その他 |

|---|---|---|

| 普通車100両以上 | 普通車50両以上 | 普通車30両以上 |

とにかく事実上算入ができなかったようです。

だから、広く「一般」を相手にする免許は現実的には取れず、「特定」のお客様や荷物だけ運ぶという運送事業から始めたということらしいです。そして広く一般を相手にするということで、公共性が高いので規制がとても強かったということになるわけです。そのような理由で昔は、特定の運送事業の申請が多かったようです。

では、戦後まもなくからの旧道路運送法~貨物自動車運送事業法の歴史を簡単に図解します。

昭和22年 旧道路運送法

その後、昭和22年12月26日公布の旧道路運送法にて下記のように分類されました。

「自動車運送事業」という中に「一般」と「特定」があり、その中に「貨物」と「旅客」が分かれていますね。だからそもそも「一般」と「特定」の区分がずいぶん大きな話なんですね。今は「貨物自動車運送事業」「旅客自動車運送事業」の中に、一般と特定があるのでグループの親子関係が逆ですね。

昭和26年 道路運送法

次に現在の道路運送法の第1版の道路運送法ができました。

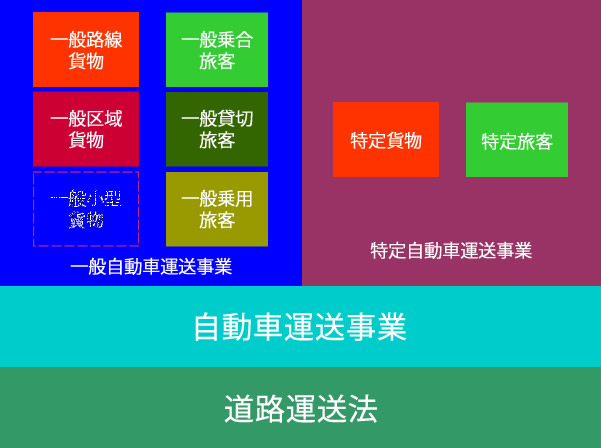

事業免許基準がある程度決まりましたが、結構融通がきいたらしく、この後、昭和27年ごろから貨物自動車運送事業の新規参入が増加し、昭和31年には事業者数が1万を超えたとのことです。そこでは、以下のように分類しています。

まだ、貨物vs旅客より、一般vs特定の方が親子関係が大きいですね。

貨物自動車運送事業については「積合せ」「貸切」と区分するよりも、実体に近い「路線事業」「区域事業」の方がわかりやすいということで、「積合貨物」は「路線」へと、「貸切貨物」は「区域」へという言葉がここで変わりました。当然、「区域」事業ということですから区域制限があったということです。今の貨物自動車運送事業は霊柩などでなければ区域限定はありません。

このときは「一般区域限定(限定)」という免許がありましたが、特定と限定はわけわからないということで批判が多かったです。

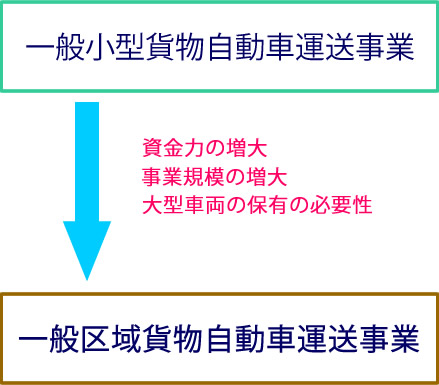

また、このとき、一般小型貨物自動車運送事業は、想定外の使われ方をしました。いきなり一般区域貨物自動車運送事業を取るのは大変なので、以下のような流れで新規参入する形態が常態化していました。

しかし、このあたりから「一般」貨物自動車運送事業が特定より取りやすく、増えてきました。

昭和46年 道路運送法改正

昭和46年でも道路運送法が大きく変わりました。今話している運送事業の区分に関して言えば、一般小型貨物自動車運送事業(最大積載量3.5t以下の自動車のみ)が、一般区域貨物自動車運送事業に統合されました。

ここでもまだ、貨物vs旅客より、一般vs特定の方が親子関係が大きいです。

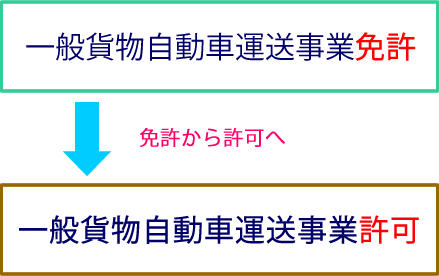

そして、今まで”免許制”だった特定自動車運送事業が、要するに1つの荷主なのであるから、自家用輸送の代行とも言え、公益性の強い一般自動車運送事業と同等の規制は不要だと言う議論から、”許可制”となりました。

平成2年 貨物自動車運送事業法施行(物流二法)

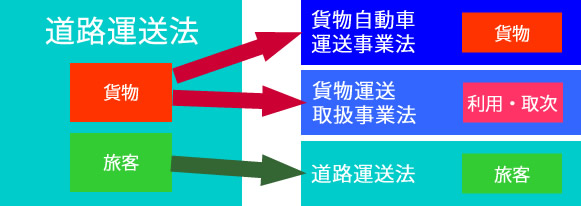

この年は道路運送法から貨物用に法律が分かれた大きな年です。

貨物運送事業は「貨物自動車運送事業法」で、取扱(利用運送と運送取次)は「貨物運送取扱事業法」で個別定められるようになりました。

今まで一般vs特定の方が貨物vs旅客より親子関係が大きかったですが、平成2年の物流二法で貨物自動車運送事業法が施行されたことにより晴れて貨物vs旅客の方が大きな分かれ目になりました。

ずいぶん、今の形に似てきました。

そして、一般物自動車運送事業も”免許制”から”許可制”になりました。

一般路線貨物自動車運送事業がなくなりましたが、これは一般貨物自動車運送事業の一部として「特別積合せ貨物運送」という形態が新設されました。「特別積合せ貨物運送」と一般路線貨物自動車運送事業と似ていますが、定路線性がないということで、宅配便事業のような比較的不特定多数かつ小口の貨物の利用者を想定している、ということです。

一般区域貨物自動車運送事業もなくなったため、自由に積合せ貨物の運送を認められるようになりました。

しかし、営業区域はまだ平成2年時点では残っていました。

平成15年 貨物自動車運送事業法改正

平成15年でやっと今の見慣れた形になります。今まで一般貨物自動車運送事業許可とは別に利用運送事業がありましたが、一般貨物自動車運送事業者の場合は、それが統合されました。(利用運送専業の事業者は第一種貨物利用運送事業者として残りました)

そして、今まであった営業区域の概念も、求車求貨システム等により全国の仕事が増えてきて現実に合わなくなり廃止されました。

なぜ「一般」か?の結論

話しは長くなりましたが、そもそも最初から「特定」対「一般」だったということです。はじめは「特定」の方がメインだったんですね。そうでないと許可(免許)をもらえなかったからです。

その名残りが残っているということです。

(参考文献:「貨物自動車政策の変遷」野尻秀明著)