【2025年2月最新】改正物流二法解説:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法

このページに関する質問は一切お受けしないのであらかじめご了承ください。

ネットにはあまりに情報が分散しているので、まとめる意味で作成したものです。

もし明らかに誤っている箇所があればそれについては根拠を添えて問合せフォームより教えていただけると助かります。(こうなのでは?という憶測については送られてもお返事できないのでご容赦ください)

はじめに

このページは2025年2月22日時点の情報に基づいて作成しています。

「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法」が「物資の流通の効率化に関する法律」に改名されます。

このページでは「物資の流通の効率化に関する法律」のことを「物流法」と略し、「貨物自動車運送事業法」のことを「貨物法」と略します。

今回の改正ではたくさんのことがありすぎて、簡潔にまとめようとしてもあまり意味が無いので、「この文章を読めばきっと全体がわかるはず」と網羅したものにしました。「荷主」「荷待ち時間」「荷役等時間」などが定義されたり、物流だけでなく消費者含めて経済全体について持続可能な流通を実現するという壮大な体系となっています。

トラサポは一般貨物専門なので、軽貨物については触れません。

基本的には、人口減少時代に経済発展を維持しようという方策です。従って、国土交通省だけでなく、経済産業省と農林水産省も一緒に策定しています。

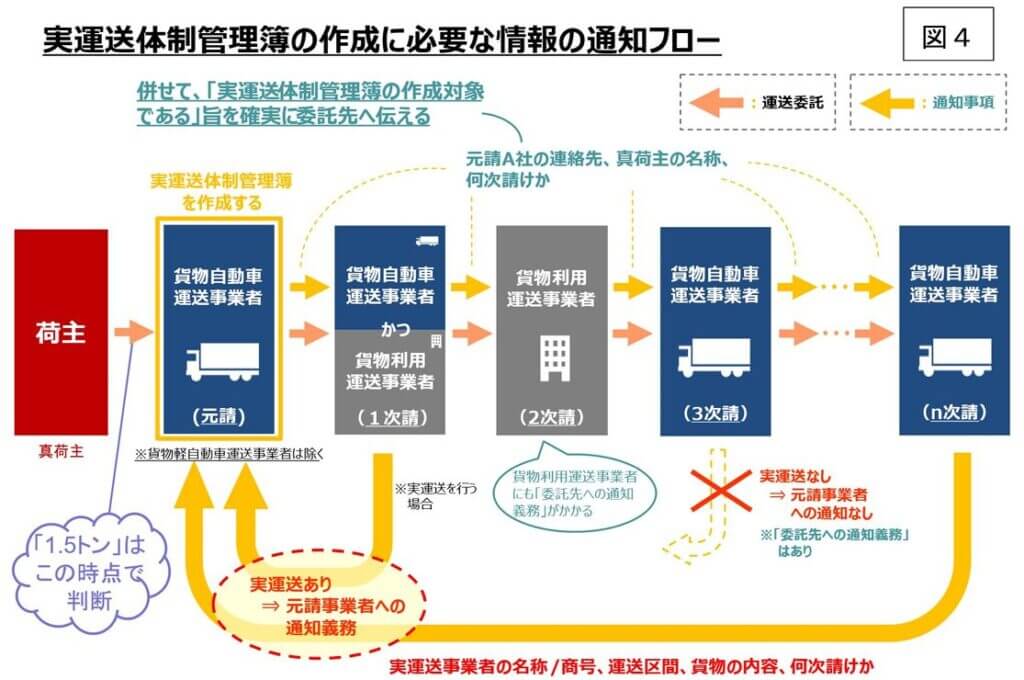

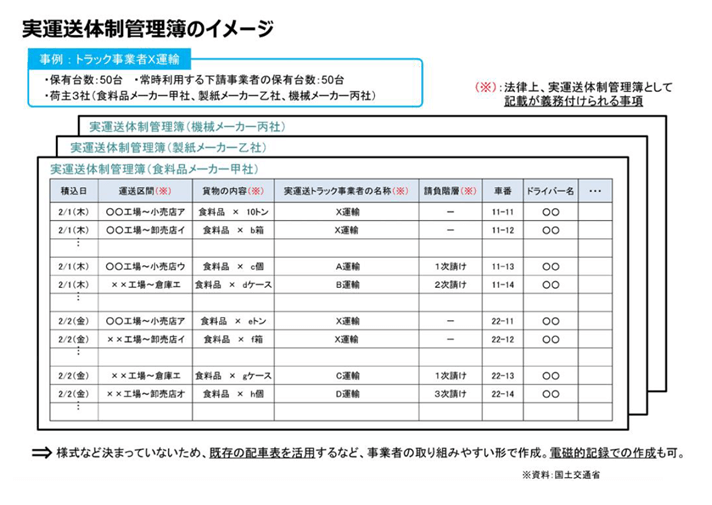

中小企業規模の一般貨物自動車運送事業者にとって、実務的に最も関係してくるのは実運送体制管理簿に関わるところだと思います。それ以外の荷主、倉庫、元請運送会社などについてのルールがものすごく多く、中小企業規模の一般貨物自動車運送事業者についてのみ該当する箇所を探すのはとても難しいです。中小企業規模の運送会社は実運送体制管理簿の作成義務はありませんが、元請事業者に実運送体制管理簿の内容を通知しなければならないので、実質的には同等の情報を管理する必要があります。実運送体制管理簿が1.5トン以上の荷物についてのみ記載することとなっているのはおそらく宅配事業者の巨大な負担を考慮した結果だと思われます。

外注を使う場合は、運送の役務の内容(その利用する運送に附帯業務が含まれる場合にはその内容)及びその対価等について記載した書面を当該他の貨物自動車運送事業者等に対して交付する必要があります。

以下、大切そうな箇所を一部抜粋します。

・荷主等は、一回の受渡しごとの荷待ち時間等について、原則として目標時間を一時間以内と設定しつつ、業界の特性その他の事情によりやむを得ない場合を除き、二時間を超えないよう荷待ち時間等を短縮するものとする。

集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に到着した時刻から荷待ち時間のカウントがはじまる

・近年40パーセント以下の水準で推移してきた積載効率について、全国の貨物自動車による輸送のうち五割の車両で50パーセントを目指し、全体の車両で44パーセントへの増加を実現するものとする。

・返品の削減や欠品に対するペナルティの見直しについて

集貨・配達に係る運転者への負荷の低減のためには、納品期限の緩和や賞味期限の大括り化、外装等の汚破損基準の見直し等による返品の削減や、欠品に対するペナルティの見直しに向けた関係事業者の理解と実践が必要であり、そのためにも、最終購買者である消費者の理解の増進が必要である。

・「送料無料」表示の見直しについて

消費者の物流サービスに対するコスト意識の浸透と、集貨又は配達に携わる運転者に対する社会的な理解の醸成のため、商取引において物流サービスが無償で提供されているとの誤解を招かないよう「送料無料」等の表現は見直しが求められている。このため、「送料として商品価格以外の追加負担を求めない」旨の表示をする事業者は、その表示について説明責任を果たす必要がある。また、国は、消費者や事業者の理解を醸成するための取組を積極的に進める必要がある。

・ 令和10年度までに、日本全体のトラック輸送のうち5割の運行で荷待ち・荷役等時間を1時間削減することで、トラックドライバー1人当たり年間125時間の短縮を実現すること。

・ 国及び地方公共団体は、それぞれの立場から、再配達の削減や、路上を含め貨物集配中の車両が駐車できるスペースの確保等に取り組み、集貨・配達に係るトラックドライバーへの負荷の低減を図ること。

・ 荷主は、トラックドライバーの拘束時間を削減するため、有料道路利用料の適切な負担のもと、トラック事業者に高速道路の利用を促すこと。

・新物効法第47条及び第66条では、特定事業者のうち特定荷主及び特定連鎖化事業者に物流統括管理者(CLO26)の選任を義務付けている。

以下、文章がものすごく長いので、大事そうな箇所付近はマーカーを引いておきます。

【用語集】

荷主(物流法)

第一種荷主及び第二種荷主をいう。

荷主(貨物法)

一 貨物自動車運送事業者(第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下この項、第十二条、第二十四条の五及び第三十七条において同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者

二 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者(他人のために貨物を受け取る者を除き、その者に受け取らせる者を含む。)(前号に掲げる者を除く。)

三 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者(他人のために貨物を引き渡す者を除き、その者に引き渡させる者を含む。)(第一号に掲げる者を除く。)

第一種荷主(物流法)

自らの事業(貨物の運送の事業を除く。)に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び貨物利用運送事業法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)に貨物の運送を行わせることを内容とする契約(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約を除く。)を締結する者をいう。

第二種荷主(物流法)

イ 自らの事業(貨物の運送及び保管の事業を除く。ロにおいて同じ。)に関して継続して貨物(自らが貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託する貨物を除く。ロ及び第三十七条第四項において同じ。)を運転者(他の者に雇用されている運転者に限る。以下この号において同じ。)から受け取る者又は他の者をして運転者から受け取らせる者

ロ 自らの事業に関して継続して貨物を運転者に引き渡す者又は他の者をして運転者に引き渡させる者

貨物自動車関連事業者(物流法)

イ 倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下「倉庫業者」という。)

ロ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に掲げる事業を経営する者であって、当該事業について運転者との間で貨物の受渡しを行うもの

ハ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該航空運送事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者

ニ 鉄道事業法第二条第二項の第一種鉄道事業又は同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該第一種鉄道事業又は当該第二種鉄道事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者

特定荷主(物流法)

(第一種特定荷主)

荷主事業所管大臣は、第一種荷主のうち、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。次項及び第三項第二号において同じ。)を行わせた貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第三項第二号において「基準重量」という。)以上(鈴木注:取扱貨物の重量9万トン以上)であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。

(第二種特定荷主)

荷主事業所管大臣は、第二種荷主のうち、次に掲げる貨物(当該第二種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該第二種荷主が貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができないものを除く。次項及び第七項第二号において同じ。)について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第七項第二号において「基準重量」という。)以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。

一 自らの事業に関して、運転者から受け取る貨物

二 自らの事業に関して、他の者をして運転者から受け取らせる貨物

三 自らの事業に関して、運転者に引き渡す貨物

四 自らの事業に関して、他の者をして運転者に引き渡させる貨物

真荷主(貨物法)

自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のもの

元請事業者(貨物法)

実運送体制管理簿を作成する義務のある一般貨物自動車運送事業者=真荷主から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する事業者(要するに下請以降は実運送体制管理簿の作成義務は無い)

今のところ、おそらく下請構造は2次下請けまでに制限するというルールは決まっていないと思います。明確に決まっているのであれば教えてください。

| 真荷主 ↓ ←実運送体制管理簿作成義務無し 元請事業者(実運送体制管理簿作成義務あり。下請事業者に元請事業者連絡先、真荷主情報、その他実運送体制管理簿作成に必要な情報を通知) ↓ 一次下請け運送事業者(下請事業者に元請事業者連絡先、真荷主情報、その他実運送体制管理簿作成に必要な情報を通知。元請事業者に実運送体制管理簿の内容を通知) ↓ 二次下請け運送事業者(下請事業者に元請事業者連絡先、真荷主情報、その他実運送体制管理簿作成に必要な情報を通知。元請事業者に実運送体制管理簿の内容を通知) |

物流統括管理者(CLO)(物流法)

新物効法第47条及び第66条では、特定事業者のうち特定荷主及び特定連鎖化事業者(鈴木注:取扱貨物の重量9万トン以上)に物流統括管理者(CLO26)の選任を義務付けている。

物流全体の持続可能な提供の確保に向けた業務全般を統括管理する者。物流統括管理者(CLO)の選任義務のある特定貨物自動車運送事業者については保有車両台数150台以上等(案)

実運送体制管理簿(貨物法)

元請貨物事業者(元請けのみ)の義務 1.5トン以上の荷物を下請け使う場合

営業所に備え置くが、荷主に見せる義務は無いが真荷主は、貨物の運送を委託した元請事業者に対してその業務取扱時間内はいつでも閲覧要望できる。

一 真荷主から引き受けた貨物の運送について実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称

二 前号の貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間

三 第一号の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。)

この義務は以下の箇所は免除されます

| 一般貨物自動車運送事業者 ↓ ←実運送体制管理簿作成義務無し 第一種貨物利用運送事業者 ↓ 一般貨物自動車運送事業者 |

運送利用管理規程の作成・運送利用管理者(貨物法)

利用で出す荷物が年間100万トン以上(自社で運ぶのは無関係)

※100万トン=1日3600トンというのは結構な量だと思います。これに該当する事業者のことを特別一般貨物自動車運送事業者と言います

特別一般貨物自動車運送事業者(貨物法)

貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。その規模は、利用で出す荷物が年間100万トン以上(自社で運ぶのは無関係)です。※100万トン=1日3600トンというのは結構な量だと思います)

特別一般貨物自動車運送事業者は運送利用管理規程の作成・運送利用管理者選任が必要です。それより小規模の運送事業者は運送利用管理規程の作成と運送利用管理者の選任は不要です。

特定貨物自動車運送事業者(物流法)

国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等のうち、政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力が政令で定める輸送能力(次項及び第三項第二号において「基準能力」という。)以上であるものを、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特に増加させる必要がある者として指定するものとする。

特定貨物自動車運送事業者(貨物法)

特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をする者

今回の改正で出てきたものではなく昔からありますが、物流法で全く同じ言葉が登場してしまったので、違いをここで明確にしておきました。

運送契約締結時等の書面交付義務関係

真荷主と貨物自動車運送事業者が運送契約するとき、貨物自動車運送事業者等が他の貨物自動車運送事業者々の行う運送を利用するときに必要

元請事業者の下請事業者への通知義務

一 当該元請事業者の連絡先(<※鈴木注>下請事業者はこれを使って元請事業者への通知を行う)

二 当該他の貨物自動車運送事業者が運送する貨物の真荷主の商号又は名称

三 その他国土交通省令で定める事項

一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)の下請け事業者への通知義務

一 当該貨物の運送に係る元請連絡事項

二 当該他の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該他の貨物自動車運送事業者が引き受けた貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。)<※鈴木注>要するに「あなたは○次請けだよ」と伝えるということ

三 その他国土交通省令で定める事項

下請事業者の実運送事業者

元請事業者に実運送体制管理簿の内容を通知しなければならない

改正貨物自動車運送事業法の概要

1.運送契約締結時等の書面交付義務関係

<第12 条関係>

○ 真荷主(※1)と貨物自動車運送事業者(※2)が運送契約を締結するときは、運送の役務の内容(運送契約に附帯業務が含まれる場合にはその内容)及びその対価等について記載した書面を相互に交付しなければならないこととする(※3)。

<第24 条第2項及び第3項関係>

○ 貨物自動車運送事業者等が他の貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用するとき(※4)は、運送の役務の内容(その利用する運送に附帯業務が含まれる場合にはその内容)及びその対価等について記載した書面を当該他の貨物自動車運送事業者等に対して交付しなければならないこととする(※3)。

※1 真荷主とは「自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のもの」をいう。以下同じ。

※2 当該貨物自動車運送事業者については、一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者が該当する。

※3 書面交付の相手方から承諾を得た場合は、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

※4 具体的には以下の4通りの場合に適用される。

① 一般貨物自動車運送事業者が他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合

② 特定貨物自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合

③ 第一種貨物利用運送事業者(下請構造の中にいる場合に限る。)が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合

④ 第一種貨物利用運送事業者(下請構造の中にいる場合に限る。)が他の第一種貨物利用運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合

2.健全化措置関係

<第24 条第1項関係>

○ 貨物自動車運送事業者等は、他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するとき(※5)は、当該他の貨物自動車運送事業者の健全な運営を確保するための措置(以下「健全化措置」という。)を講ずるよう努めなければならないこととする。

<第24 条の2~第24 条の4関係>

○ 一定の規模以上の貨物自動車利用運送を行う貨物自動車運送事業者(※6)は、運送利用管理規程(健全化措置の実施に関する規程)を定めるとともに、運送利用管理者(健全化措置の実施及びその管理の体制を確保するために選任される者)を選任し、国土交通大臣に届け出なければならないこととする。

※5 具体的には以下の3通りの場面に適用される。

① 一般貨物自動車運送事業者が他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合

② 特定貨物自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合

③ 第一種貨物利用運送事業者(下請け構造の中にいる場合に限る。)が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合

※6 当該貨物自動車運送事業者については、一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者が該当する。また、一定の規模以上の貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者を「特別一般貨物自動車運送事業者」、特定貨物自動車運送事業者を「特別特定貨物自動車運送事業者」という。

3.実運送体制管理簿の作成・保存義務関係

<第24 条の5関係>

○ 貨物自動車運送事業者(※7)は、真荷主から引き受けた一定の重量以上の貨物の運送について、他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用したときは、実運送事業者の商号又は名称等を記載した実運送体制管理簿を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から一年間、これを営業所に据え置かなければならないこととする。

※7 当該貨物自動車運送事業者については、一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者が該当する。

貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令案について

令和6年10 月 物流・自動車局貨物流通事業課

1.背景

第213 回国会において、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23 号。以下「改正法」という。)が成立し、令和6年5月15 日に公布された。

改正法第4条では、貨物自動車運送事業における多重下請構造の是正を図るため、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83 号。以下「法」という。)において、運送契約締結時等の書面交付義務、下請事業者の健全な事業運営の確保に資する取組を行う努力義務、当該取組に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務(一定規模以上の事業者に限る。)、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務等について規定し、当該規定については、改正法の公布後1 年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行するとされたところである。今般、上記について国土交通省令に委任された内容等を踏まえ、貨物自動車運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第21 号。以下「施行規則」という。)、国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17 年国土交通省令第26 号。以下「e-文書法施行規則」という。)等について所要の改正を行う必要がある。

2.概要

(1)貨物自動車運送事業法施行規則の一部改正

<運送契約締結時等の書面交付義務関係>

①運送契約に係る書面への記載事項等(新設)

法第12 条第1項(第36 条第2項において準用する場合を含む。)及び第24条第2項(第35 条第6項及び第37 条第1項において準用する場合を含む。)規定により行う運送契約に係る書面(以下単に「書面」という。)の交付について、当該書面に記載すべき事項として、契約の当事者の氏名又は名称及び住所、有料道路の通行に係る料金・燃料価格の変動に伴い追加的に必要となる燃料費に係る料金(いわゆる燃料サーチャージ)その他の特別に生ずる費用に係る料金、運賃及び料金の支払の方法、書面を交付した年月日を定めるとともに、当該交付義務の例外事由として、災害その他緊急やむを得ない場合を定める。

また、当該書面の写しを書面の交付日から1年間保存しなければならないこととする。

②書面の交付に代えることができる電磁的方法(新設)

法第12 条第3項(第36 条第2項において準用する場合を含む。)及び第24条第3項(第35 条第6項及び第37 条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、書面の交付に代えることができる電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法のほか、電磁的記録媒体に記録する方法等とする。

③電磁的方法により書面に記載すべき事項を提供しようとする場合における書面交付の相手方の承諾を得る方法(新設)

電磁的方法により書面に記載すべき事項を提供しようとする場合における、書面交付の相手方の承諾を得るための情報通信の技術を利用する方法は、電子情報処理組織を使用する方法のほか、承諾をする旨を記録した電磁的記録媒体を交付する方法とする。

<運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務関係>

④運送利用管理規程の作成及び運送利用管理者の選任を行う貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模(新設)

法第24 条の2第1項(第35 条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づく運送利用管理規程の作成義務及び第24 条の3第1項(第35 条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づく運送利用管理者の選任義務の対象となる事業者が行う貨物自動車利用運送の規模は、前年度におけるその行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が100 万トン以上であることとする。

⑤運送利用管理規程の作成及び変更並びに運送利用管理者の選任及び解任の届出(新設)

法第24 条第1 項(第35 条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づく運送利用管理規程の作成及び変更の届出、並びに法第24 条の3第3項(第35 条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づく運送利用管理者の選任及び解任の届出について、その届出事項を定めるとともに、運送利用管理規程の作成の届出の期限を、その行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が100 万トン以上となった年度の翌年度の7月10 日までとする。

ただし、当該年度以前にすでに運送利用管理規程の作成の届出をしているときは、改めて届出をする必要がない旨を定める。

⑥運送利用管理規程の作成及び変更並びに運送利用管理者の選任及び解任の届出の受理に係る権限の委任(第42 条関係)

運送利用管理規程の作成及び変更並びに運送利用管理者の選任及び解任の届出の受理に係る権限を地方運輸局長に委任することとする。

<実運送体制管理簿の作成・保存義務関係>

⑦実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限等(新設)

法第24 条の5(第35 条第6項において準用する場合を含む。)の規定による実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量は、1.5 トン以上とする。また、実運送体制管理簿の作成は、貨物の運送が完了した後、遅滞なく、行うものとする。

⑧実運送体制管理簿を貨物の運送ごとに作成することを要しない場合(新設)

真荷主と元請事業者との間において、「元請事業者が実運送を行わない場合には常に同一の貨物自動車運送事業者が実運送を行う」旨の契約が締結されている場合は、実運送体制管理簿を貨物の運送ごとに作成することを要しないこととする。

上記により貨物の運送ごとに作成しない場合の実運送体制管理簿には、法24条の5第1項各号に掲げる事項のほか、当該契約の期間を記載するものとし、元請事業者は、当該実運送体制管理簿に記載した貨物の運送が完了した日から、当該契約が満了する日までの期間又は1年間のいずれか長い期間、これを営業所に備え置くものとする。

⑨電磁的記録に記録された事項を表示する方法(新設)

法第24 の5第6項第2号(第35 条第6項において準用する場合を含む。)に規定する、実運送体制管理簿が電磁的記録をもって作成されているときの当該電磁的記録に記録された事項を表示する方法は、当該事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

<その他>

⑩その他所要の改正

改正法施行に伴う条ズレの手当や準用規定の整備等所要の改正を行う。

(2)国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情

報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正

次に掲げる法令の規定をe-文書法施行規則別表第一に追加することで、当該規定に基づく保存を電磁的記録により行うことができることとする。

・法第24 条の5第1項(第35 条第6項において準用する場合を含む。)

・本省令案により貨物自動車運送事業法施行規則に新設される規定のうち、(1)

①の書面の保存に関する規定

(3)その他関係省令の一部改正

改正法施行に伴う条ズレの手当等所要の改正を行う。

3.今後のスケジュール(予定)

公 布:令和7年1月

施 行:改正法の施行の日(令和7年4月)

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案

第二一三回 閣第一九号

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案

(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正)

第一条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

物資の流通の効率化に関する法律

目次を次のように改める。

目次

第一章 総則(第一条-第三条)

第二章 流通業務の総合化及び効率化

第一節 総則(第四条・第五条)

第二節 総合効率化計画の認定等(第六条-第九条)

第三節 流通業務総合効率化事業の促進(第十条-第二十八条)

第四節 雑則(第二十九条)

第三章 運転者の運送及び荷役等の効率化

第一節 総則(第三十条-第三十三条)

第二節 貨物自動車運送事業者等に係る措置(第三十四条-第三十六条)

第三節 荷主に係る措置(第三十七条-第四十条)

第四節 貨物自動車関連事業者に係る措置(第四十一条-第四十三条)

第五節 貨物自動車運送事業者に係る特別の措置等

第一款 第一種荷主との間で運送契約を締結する場合における貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者に係る特別の措置(第四十四条)

第二款 連鎖化事業者に係る措置(第四十五条-第四十八条)

第六節 雑則(第四十九条)

第四章 雑則(第五十条-第五十二条)

第五章 罰則(第五十三条・第五十四条)

附則

第一条中「労働力」の下に「、とりわけ必要な員数の運転者」を加え、「について定めることにより、流通業務の総合化及び効率化の促進」を「を定めるとともに、貨物自動車を用いた貨物の運送の役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し貨物自動車運送事業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置等を定めることにより、物資の流通の効率化」に改める。

第二章から第六章までの章名を削る。

第三十一条中「第二十条の二第二項」を「第二十三条第二項」に改め、同条を第五十四条とする。

第三十条第一項中「第二十六条」を「第二十九条」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条を第五十三条とする。

第二十九条中「この法律による」を「第二章に規定する」に改め、「権限」の下に「並びに前章第三節に規定する荷主事業所管大臣及び同章第五節第二款に規定する連鎖化事業所管大臣の権限」を加え、同条を第五十二条とし、同条の次に次の章名を付する。

第五章 罰則

第二十八条中「この法律」を「第二章」に改め、同条を第五十一条とする。

第二十七条第一項中「この法律」を「第二章」に改め、同条第二項中「この法律」を「第二章」に改め、「主務省令は、」の下に「第一項に定める」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 第三十三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣とする。

第二十七条に次の二項を加える。

4 前章第三節における主務省令は、荷主事業所管大臣の発する命令とする。

5 前章第五節第二款における主務省令は、連鎖化事業所管大臣の発する命令とする。

第二十七条を第五十条とする。

第二十六条の見出しを削り、同条を第二十九条とし、同条の次に次の一章及び章名を加える。

第三章 運転者の運送及び荷役等の効率化

第一節 総則

(定義)

第三十条 この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 貨物自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車であって、貨物の運送の用に供するものをいう。

二 運転者 貨物自動車の運転者をいう。

三 荷待ち時間等 荷待ち時間及び荷役等時間をいう。

四 荷待ち時間 運転者が貨物自動車の運転の業務に従事した時間のうち、集貨若しくは配達を行うべき場所又はその周辺の場所において、荷主、当該場所の管理者その他国土交通省令で定める者の都合により貨物の受渡しのために待機した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。

五 荷役等時間 運転者が荷役その他貨物自動車の運転以外の業務として国土交通省令で定める業務(以下「荷役等」という。)に従事した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。

六 貨物自動車運送事業者等 貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者(以下「貨物自動車運送事業者」という。)及び同法第三十七条の二第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者をいう。

七 荷主 第一種荷主及び第二種荷主をいう。

八 第一種荷主 自らの事業(貨物の運送の事業を除く。)に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び貨物利用運送事業法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)に貨物の運送を行わせることを内容とする契約(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約を除く。)を締結する者をいう。

九 第二種荷主 次に掲げる者をいう。

イ 自らの事業(貨物の運送及び保管の事業を除く。ロにおいて同じ。)に関して継続して貨物(自らが貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託する貨物を除く。ロ及び第三十七条第四項において同じ。)を運転者(他の者に雇用されている運転者に限る。以下この号において同じ。)から受け取る者又は他の者をして運転者から受け取らせる者

ロ 自らの事業に関して継続して貨物を運転者に引き渡す者又は他の者をして運転者に引き渡させる者

十 貨物自動車関連事業者 次に掲げる者をいう。

イ 倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下「倉庫業者」という。)

ロ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に掲げる事業を経営する者であって、当該事業について運転者との間で貨物の受渡しを行うもの

ハ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該航空運送事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者

ニ 鉄道事業法第二条第二項の第一種鉄道事業又は同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該第一種鉄道事業又は当該第二種鉄道事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者

(国の責務)

第三十一条 国は、貨物自動車運送役務(貨物自動車を用いた貨物の運送の役務をいう。以下同じ。)の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化並びに輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に関する情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の援助並びに研究開発の推進に努めなければならない。

2 国は、広報活動その他の活動を通じて、集貨又は配達に係る運転者への負荷の低減に資する施策に関して国民の理解を深めるとともに、その施策の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第三十二条 物資の流通に関する事業を行う者、その事業を利用する事業者及び物資の流通に関する施設を管理する者は、その事業の実施又はその施設の管理に関し、これらに伴う運転者への負荷の低減その他の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

(基本方針)

第三十三条 主務大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

一 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の意義及び目標に関する事項

二 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する施策に関する基本的な事項

三 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し、貨物自動車運送事業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項

四 集貨又は配達に係る運転者への負荷の低減に資する事業者の活動に関する国民の理解の増進に関する基本的な事項

五 その他貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関し必要な事項

3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関)に協議するものとする。

4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第二節 貨物自動車運送事業者等に係る措置

(貨物自動車運送事業者等の努力義務)

第三十四条 貨物自動車運送事業者等は、自らの事業に伴うその雇用する運転者への負荷の低減に資するよう当該運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、輸送網の集約、配送の共同化その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項)

第三十五条 国土交通大臣は、基本方針に基づき、国土交通省令で、前条に規定する措置に関し、貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

(指導及び助言)

第三十六条 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等の第三十四条に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貨物自動車運送事業者等に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

第三節 荷主に係る措置

(荷主の努力義務)

第三十七条 第一種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。)には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

一 貨物の運送の委託の時から貨物を引き渡し、又は受け取るべき時までの間に、貨物自動車運送事業者等が他の貨物との積合せその他の措置により、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を増加させることができるよう、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を決定すること。

二 貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を決定するに当たっては、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。

三 運転者に荷役等を行わせる場合にあっては、パレットその他の荷役の効率化に資する輸送用器具(貨物自動車に積み込むものに限る。第三項において同じ。)を運転者が利用できるようにする措置その他の運転者の荷役等を省力化する措置

2 前項の規定により第一種荷主が短縮すべき荷待ち時間等は、荷待ち時間にあっては次に掲げる施設又はその周辺の場所におけるものに、荷役等時間にあっては次に掲げる施設におけるものに限られるものとする。

一 当該第一種荷主が管理する施設

二 当該第一種荷主との間で当該貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設

3 第一項に規定する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加には、同項第三号に規定するパレットその他の荷役の効率化に資する輸送用器具を使用しないことにより増加した貨物の重量は含まれないものとする。

4 第二種荷主は、貨物を運転者から受け取り、若しくは他の者をして運転者から受け取らせ、又は運転者に引き渡し、若しくは他の者をして運転者に引き渡させる場合には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、次に掲げる措置(当該貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない場合にあっては、第三号に掲げる措置に限る。)を講ずるよう努めなければならない。

一 貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を運転者に指示するに当たっては、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。

二 第一種荷主が第一項第一号に掲げる措置を円滑に実施するため貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯について協議したい旨を申し出た場合にあっては、これに応じて、必要な協力を行うこと。

三 運転者に荷役等を行わせる場合であり、かつ、運転者に荷役等の方法を指示することができる場合にあっては、貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査の効率的な実施その他の運転者の荷役等を省力化する措置

5 前項の規定により第二種荷主が短縮すべき荷待ち時間等は、荷待ち時間にあっては次に掲げる施設又はその周辺の場所におけるものに、荷役等時間にあっては次に掲げる施設におけるものに限られるものとする。

一 当該第二種荷主が管理する施設

二 当該第二種荷主との間で当該貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設

(荷主の判断の基準となるべき事項)

第三十八条 荷主の行う事業を所管する大臣(以下「荷主事業所管大臣」という。)は、基本方針に基づき、主務省令で、前条第一項及び第四項に規定する措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、運転者の荷待ち時間等及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

(指導及び助言)

第三十九条 荷主事業所管大臣は、荷主の第三十七条第一項又は第四項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該荷主に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

(国土交通大臣の意見)

第四十条 国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、前条の規定の運用に関し、荷主事業所管大臣に意見を述べることができる。

第四節 貨物自動車関連事業者に係る措置

(貨物自動車関連事業者の努力義務)

第四十一条 倉庫業者は、自ら管理する施設又はその周辺における運転者の荷待ち時間及び当該施設における運転者の荷役等時間の短縮を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

一 第一種荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を運転者に伝達するに当たっては、当該第一種荷主が決定した貨物の受渡しを行うべき時間帯における当該施設の状況を考慮して、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。

二 第二種荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を運転者に伝達するに当たっては、当該第二種荷主が指示した貨物の受渡しを行うべき時間帯における当該施設の状況を考慮して、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。

三 運転者に荷役等を行わせる場合にあっては、荷役等に係る停留場所の拡張、荷役等に先行する貨物の搬出又は荷役等に後続する貨物の搬入の迅速な実施その他の運転者が行う荷役等の円滑な実施を図るための措置

2 倉庫業者以外の貨物自動車関連事業者(第四十三条第二項において「貨物自動車関連輸送事業者」という。)は、自ら管理する施設における運転者の荷役等時間の短縮を図るため、前項第三号に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

(貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項)

第四十二条 国土交通大臣は、基本方針に基づき、国土交通省令で、前条に規定する措置に関し、貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、運転者の荷待ち時間等の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

(指導及び助言)

第四十三条 国土交通大臣は、倉庫業者の第四十一条第一項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

2 国土交通大臣は、貨物自動車関連輸送事業者の第四十一条第二項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貨物自動車関連輸送事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

第五節 貨物自動車運送事業者に係る特別の措置等

第一款 第一種荷主との間で運送契約を締結する場合における貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者に係る特別の措置

第四十四条 第一種荷主との間で運送契約を締結する貨物自動車運送事業者は、当該第一種荷主から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合は、その利用する運送に係る貨物について当該第一種荷主からその実施する第三十七条第一項に規定する措置に関し協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。

2 第一種荷主との間で運送契約を締結する貨物利用運送事業者は、当該第一種荷主から引き受けた貨物の運送について貨物自動車運送事業者又は他の貨物利用運送事業者の行う運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合は、その利用する運送に係る貨物について当該第一種荷主からその実施する第三十七条第一項に規定する措置に関し協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。

第二款 連鎖化事業者に係る措置(鈴木注:連鎖化事業者というのはフランチャイザー事業者のことです。コンビニの本社などが想定されています)

(連鎖化事業者の努力義務)

第四十五条 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方(以下この条において「連鎖対象者」という。)と運転者との間の貨物の受渡しの日及び時刻又は時間帯を運転者に指示することができるもの(以下「連鎖化事業者」という。)は、当該連鎖対象者が取り扱う貨物(当該連鎖対象者が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該連鎖化事業者が当該契約に基づき受渡しの日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができないものを除く。以下この款において同じ。)について、当該連鎖対象者が運転者から受け取り、又は他の者をして運転者から受け取らせる場合には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

一 貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を運転者に指示するに当たっては、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。

二 第一種荷主が第三十七条第一項第一号に掲げる措置を円滑に実施するため貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯について協議したい旨を申し出た場合にあっては、これに応じて、必要な協力を行うこと。

2 前項の規定により連鎖化事業者が短縮すべき荷待ち時間は、次に掲げる施設又はその周辺の場所におけるものに限られるものとする。

一 当該連鎖対象者が管理する施設

二 当該連鎖対象者との間で当該貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設

(連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項)

第四十六条 連鎖化事業者の行う事業を所管する大臣(以下「連鎖化事業所管大臣」という。)は、基本方針に基づき、主務省令で、前条第一項に規定する措置に関し、連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、運転者の荷待ち時間及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

(指導及び助言)

第四十七条 連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者の第四十五条第一項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該連鎖化事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

(国土交通大臣の意見)

第四十八条 国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、前条の規定の運用に関し、連鎖化事業所管大臣に意見を述べることができる。

第六節 雑則

第四十九条 国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要があると認めるときは、第三十五条第一項、第三十八条第一項、第四十二条第一項及び第四十六条第一項に規定する判断の基準となるべき事項について調査を行い、その結果を公表するものとする。

第四章 雑則

第二十五条を第二十八条とし、同条の次に次の節名を付する。

第四節 雑則

第二十四条を第二十七条とし、第二十一条から第二十三条までを三条ずつ繰り下げる。

第二十条の二第一項第一号中「資金の」の下に「出資及び」を加え、同条を第二十三条とする。

第二十条第二項の表第十八条第一項の項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「流通業務総合効率化促進法」を「物資流通効率化法」に、「第二十条第一項第一号」を「第二十二条第一項第一号」に改め、同表第十九条第一項の項中「流通業務総合効率化促進法第二十条第一項第一号」を「物資流通効率化法第二十二条第一項第一号」に改め、同表第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号の項中「流通業務総合効率化促進法第二十条第一項各号」を「物資流通効率化法第二十二条第一項各号」に改め、同表第二十五条第一項第三号の項中「流通業務総合効率化促進法」を「物資流通効率化法」に改め、同表第三十二条第二号の項及び第三十二条第三号の項中「流通業務総合効率化促進法第二十条第二項」を「物資流通効率化法第二十二条第二項」に改め、同条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とする。

第十八条第一項の表第三条第一項の項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「第十八条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条を第二十条とする。

第十七条を削る。

第十六条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

(港湾法の特例)

第十九条 港湾法第三十八条の二第一項の規定は、認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画(第六条第三項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。第二十四条において「特定認定総合効率化計画」という。)に従って同法第三十八条の二第一項の規定による届出を要する行為をする場合については、適用しない。

第十五条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十七条とする。

第十四条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十六条とする。

第十三条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十五条とする。

第十二条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十四条とする。

第十一条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十三条とする。

第十条の前の見出しを削り、同条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十二条とし、同条の前に見出しとして「(貨物自動車運送事業法の特例)」を付する。

第九条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第四項中「をいう」の下に「。第三十条第八号において同じ」を加え、同条を第十一条とする。

第八条の前の見出しを削り、同条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第四項中「をいう」の下に「。第三十条第八号において同じ」を加え、同条を第十条とし、同条の前に見出しとして「(貨物利用運送事業法の特例)」を付する。

第七条第一項及び第二項中「第四条第四項第十二号」を「第六条第四項第十二号」に改め、同条第三項中「第四条(第五条第四項」を「第六条(第七条第四項」に、「第四条第四項」を「第六条第四項」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の節名を付する。

第三節 流通業務総合効率化事業の促進

第六条を第八条とし、第五条を第七条とする。

第四条第三項第一号中「及び規模」を「並びに規模、構造及び設備」に改め、同条第七項から第十一項までの規定中「、あらかじめ」を削り、同条を第六条とする。

第三条に見出しとして「(基本方針)」を付し、同条第一項中「以下」の下に「この章において」を加え、同条を第五条とし、同条の次に次の節名を付する。

第二節 総合効率化計画の認定等

第二条中「この法律」を「この章」に改め、同条第一号中「輸送」を「輸送、荷役」に、「係る業務」を「関する行為であって、業として行われるもの」に改め、同条第二号中「輸送、」を「輸送、荷役、」に改め、同条第五号中「第六条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条を第四条とする。

第一条の次に次の二条、章名及び節名を加える。

(基本理念)

第二条 物資の流通の効率化のための取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 物資の流通は我が国における国民生活及び経済活動の基盤であることに鑑み、その担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送されることを旨とすること。

二 物資の流通は物資の生産及び製造の過程と密接に関連し、かつ、多様な主体により担われていることに鑑み、物資の生産又は製造を行う者、物資の流通の担い手その他の関係者が相互に連携を図ることにより、その取組の効果を一層高めることを旨とすること。

三 物資の流通の過程において二酸化炭素の排出等による環境への負荷が生じていることに鑑み、当該負荷の低減を図ることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨とすること。

(国の責務)

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

第二章 流通業務の総合化及び効率化

第一節 総則

(物資の流通の効率化に関する法律の一部改正)

第二条 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

目次中「第三十六条」を「第四十一条」に、「第三十七条-第四十条」を「第四十二条-第五十一条」に、「第四十一条-第四十三条」を「第五十二条-第五十九条」に、「第四十四条」を「第六十条」に、「第四十五条-第四十八条」を「第六十一条-第七十条」に、「第四十九条」を「第七十一条」に、「第五十条-第五十二条」を「第七十二条-第七十四条」に、「第五十三条・第五十四条」を「第七十五条-第八十条」に改める。

第三十条第九号イ中「ロにおいて」を「ロ及び第四十五条第五項において」に、「第三十七条第四項」を「第四十二条第四項」に改める。

第五十四条を第七十九条とし、同条の前に次の一条を加える。

第七十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

第五十三条第二項を削り、同条を第七十七条とし、第五章中同条の前に次の二条を加える。

第七十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第四十条第三項、第四十九条第三項、第五十八条第三項又は第六十八条第三項の規定による命令に違反したとき。

二 第四十七条第一項又は第六十六条第一項の規定に違反したとき。

第七十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第三十七条第二項、第四十五条第二項若しくは第六項、第五十五条第二項若しくは第六十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 第三十八条、第四十六条、第五十六条又は第六十五条の規定による提出をしなかったとき。

三 第三十九条、第四十八条、第五十七条若しくは第六十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 第四十一条第一項若しくは第二項、第五十条第一項若しくは第二項、第五十九条第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第四章中第五十二条を第七十四条とし、第五十一条を第七十三条とし、第五十条を第七十二条とする。

第四十九条中「第三十八条第一項、第四十二条第一項及び第四十六条第一項」を「第四十三条第一項、第五十三条第一項及び第六十二条第一項」に改め、第三章第六節中同条を第七十一条とする。

第四十八条中「前条」を「第六十三条及び第六十八条」に改め、第三章第五節第二款中同条を第七十条とする。

第四十七条中「第四十五条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同条を第六十三条とし、同条の次に次の六条を加える。

(特定連鎖化事業者の指定)

第六十四条 連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者のうち、次に掲げる貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第三項第二号において「基準重量」という。)以上であるものを、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。

一 当該連鎖化事業者の連鎖対象者が運転者から受け取る貨物

二 当該連鎖化事業者の連鎖対象者が他の者をして運転者から受け取らせる貨物

2 連鎖化事業者は、前項各号に掲げる貨物の重量について、同項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が基準重量以上であるときは、主務省令で定めるところにより、当該連鎖化事業者の連鎖対象者の貨物の受渡しの状況に関し、主務省令で定める事項を連鎖化事業所管大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された連鎖化事業者(以下「特定連鎖化事業者」という。)であるときは、この限りでない。

3 特定連鎖化事業者は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、主務省令で定めるところにより、連鎖化事業所管大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 連鎖化事業者に該当しなくなったとき。

二 第一項各号に掲げる貨物の重量について、同項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が基準重量を下回った場合において、同項の政令で定めるところにより算定する年度の貨物の合計の重量が再び当該基準重量以上となることがないと明らかに認められるとき。

4 連鎖化事業所管大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じたと認められるときも、同様とする。

(中長期的な計画の作成)

第六十五条 特定連鎖化事業者は、主務省令で定めるところにより、定期に、第六十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第六十一条第一項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、連鎖化事業所管大臣に提出しなければならない。

(物流統括管理者の選任)

第六十六条 特定連鎖化事業者は、第六十四条第一項の規定による指定を受けた後、速やかに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務を統括管理する者(以下この条において「物流統括管理者」という。)を選任しなければならない。

一 前条の中長期的な計画の作成

二 当該特定連鎖化事業者の連鎖対象者の事業に係る貨物の運送を行う運転者への負荷を低減し、及び輸送される物資の貨物自動車への過度の集中を是正するための事業の運営方針の作成及び事業の管理体制の整備に関する業務

三 その他運転者の運送の効率化のために必要な業務として主務省令で定める業務

2 物流統括管理者は、特定連鎖化事業者が行う事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者をもって充てなければならない。

3 特定連鎖化事業者は、第一項の規定により物流統括管理者を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を連鎖化事業所管大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(定期の報告)

第六十七条 特定連鎖化事業者は、第六十四条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、主務省令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を連鎖化事業所管大臣に報告しなければならない。

(勧告及び命令)

第六十八条 連鎖化事業所管大臣は、特定連鎖化事業者の第六十一条第一項に規定する措置の実施に関する状況が、第六十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 連鎖化事業所管大臣は、前項の勧告を受けた特定連鎖化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 連鎖化事業所管大臣は、第一項の勧告を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等の意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告徴収及び立入検査)

第六十九条 連鎖化事業所管大臣は、第六十四条第一項の規定による指定及び同条第四項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、連鎖化事業者に対し、その連鎖対象者の貨物の受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、連鎖化事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 連鎖化事業所管大臣は、前条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、特定連鎖化事業者に対し、第六十一条第一項に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定連鎖化事業者若しくは当該特定連鎖化事業者の連鎖対象者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該連鎖対象者の事務所その他の事業場に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該連鎖対象者の承諾を得なければならない。

3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第四十六条を第六十二条とする。

第四十五条第一項中「この条において」を削り、同項第二号中「第三十七条第一項第一号」を「第四十二条第一項第一号」に改め、同条を第六十一条とする。

第四十四条中「第三十七条第一項」を「第四十二条第一項」に改め、第三章第五節第一款中同条を第六十条とする。

第四十三条第一項中「第四十一条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条第二項中「第四十一条第二項」を「第五十二条第二項」に改め、第三章第四節中同条を第五十四条とし、同条の次に次の五条を加える。

(特定倉庫業者の指定)

第五十五条 国土交通大臣は、倉庫業者のうち、政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量が政令で定める保管量(次項及び第三項第二号において「基準保管量」という。)以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。

2 倉庫業者は、前項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の保管量が基準保管量以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、貨物の保管量の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された倉庫業者(以下「特定倉庫業者」という。)であるときは、この限りでない。

3 特定倉庫業者は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 貨物の保管の事業を行わなくなったとき。

二 第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量が基準保管量を下回った場合において、同項の政令で定めるところにより算定する年度の貨物の保管量が再び当該基準保管量以上となることがないと明らかに認められるとき。

4 国土交通大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じたと認められるときも、同様とする。

(中長期的な計画の作成)

第五十六条 特定倉庫業者は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第五十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第五十二条第一項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

(定期の報告)

第五十七条 特定倉庫業者は、第五十五条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第五十二条第一項に規定する措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

(勧告及び命令)

第五十八条 国土交通大臣は、特定倉庫業者の第五十二条第一項に規定する措置の実施に関する状況が、第五十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定倉庫業者に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた特定倉庫業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた特定倉庫業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、運輸審議会の意見を聴いて、当該特定倉庫業者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告徴収及び立入検査)

第五十九条 国土交通大臣は、第五十五条第一項の規定による指定及び同条第四項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、倉庫業者に対し、その貨物の保管量の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、倉庫業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 国土交通大臣は、前条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、特定倉庫業者に対し、第五十二条第一項に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定倉庫業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第四十二条を第五十三条とする。

第四十一条第二項中「第四十三条第二項」を「第五十四条第二項」に改め、同条を第五十二条とする。

第四十条中「前条」を「第四十四条及び第四十九条」に改め、第三章第三節中同条を第五十一条とする。

第三十九条中「第三十七条第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同条を第四十四条とし、同条の次に次の六条を加える。

(特定荷主の指定)

第四十五条 荷主事業所管大臣は、第一種荷主のうち、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。次項及び第三項第二号において同じ。)を行わせた貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第三項第二号において「基準重量」という。)以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。

2 第一種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物の重量について、前項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が基準重量以上であるときは、主務省令で定めるところにより、貨物の運送の委託の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された第一種荷主(以下「特定第一種荷主」という。)であるときは、この限りでない。

3 特定第一種荷主は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、主務省令で定めるところにより、荷主事業所管大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 第一種荷主に該当しなくなったとき。

二 貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物の重量について、第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が基準重量を下回った場合において、同項の政令で定めるところにより算定する年度の貨物の合計の重量が再び当該基準重量以上となることがないと明らかに認められるとき。

4 荷主事業所管大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じたと認められるときも、同様とする。

5 荷主事業所管大臣は、第二種荷主のうち、次に掲げる貨物(当該第二種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該第二種荷主が貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができないものを除く。次項及び第七項第二号において同じ。)について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第七項第二号において「基準重量」という。)以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。

一 自らの事業に関して、運転者から受け取る貨物

二 自らの事業に関して、他の者をして運転者から受け取らせる貨物

三 自らの事業に関して、運転者に引き渡す貨物

四 自らの事業に関して、他の者をして運転者に引き渡させる貨物

6 第二種荷主は、前項各号に掲げる貨物について、同項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が基準重量以上であるときは、主務省令で定めるところにより、貨物の受渡しの状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された第二種荷主(以下「特定第二種荷主」という。)であるときは、この限りでない。

7 特定第二種荷主は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、主務省令で定めるところにより、荷主事業所管大臣に、第五項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 第二種荷主に該当しなくなったとき。

二 第五項各号に掲げる貨物の重量について、同項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が基準重量を下回った場合において、同項の政令で定めるところにより算定する年度の貨物の合計の重量が再び当該基準重量以上となることがないと明らかに認められるとき。

8 荷主事業所管大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第五項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じたと認められるときも、同様とする。

(中長期的な計画の作成)

第四十六条 特定第一種荷主及び特定第二種荷主(以下「特定荷主」という。)は、主務省令で定めるところにより、定期に、第四十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第四十二条第一項又は第四項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、荷主事業所管大臣に提出しなければならない。

(物流統括管理者の選任)

第四十七条 特定荷主は、第四十五条第一項又は第五項の規定による指定を受けた後、速やかに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務を統括管理する者(以下この条において「物流統括管理者」という。)を選任しなければならない。

一 前条の中長期的な計画の作成

二 自らの事業に係る貨物の運送を行う運転者への負荷を低減し、及び輸送される物資の貨物自動車への過度の集中を是正するための事業の運営方針の作成及び事業の管理体制の整備に関する業務

三 その他運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要な業務として主務省令で定める業務

2 物流統括管理者は、特定荷主が行う事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者をもって充てなければならない。

3 特定荷主は、第一項の規定により物流統括管理者を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を荷主事業所管大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(定期の報告)

第四十八条 特定荷主は、第四十五条第一項又は第五項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、主務省令で定めるところにより、第四十二条第一項又は第四項に規定する措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に報告しなければならない。

(勧告及び命令)

第四十九条 荷主事業所管大臣は、特定荷主の第四十二条第一項又は第四項に規定する措置の実施に関する状況が、第四十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 荷主事業所管大臣は、前項の勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 荷主事業所管大臣は、第一項の勧告を受けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第六十八条第三項において同じ。)の意見を聴いて、当該特定荷主に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告徴収及び立入検査)

第五十条 荷主事業所管大臣は、第四十五条第一項及び第五項の規定による指定並びに同条第四項及び第八項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、荷主に対し、その貨物の運送の委託若しくは受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 荷主事業所管大臣は、前条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、特定荷主に対し、第四十二条第一項若しくは第四項に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三十八条を第四十三条とし、第三十七条を第四十二条とする。

第三章第二節中第三十六条の次に次の五条を加える。

(特定貨物自動車運送事業者等の指定)

第三十七条 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等のうち、政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力が政令で定める輸送能力(次項及び第三項第二号において「基準能力」という。)以上であるものを、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特に増加させる必要がある者として指定するものとする。

2 貨物自動車運送事業者等は、前項の政令で定めるところにより算定した前年度の輸送能力が基準能力以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された貨物自動車運送事業者等(以下「特定貨物自動車運送事業者等」という。)であるときは、この限りでない。

3 特定貨物自動車運送事業者等は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 貨物自動車を用いた貨物の運送の事業を行わなくなったとき。

二 第一項の政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力が基準能力を下回った場合において、同項の政令で定めるところにより算定する年度の輸送能力が再び当該基準能力以上となることがないと明らかに認められるとき。

4 国土交通大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じたと認められるときも、同様とする。

(中長期的な計画の作成)

第三十八条 特定貨物自動車運送事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第三十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第三十四条に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

(定期の報告)

第三十九条 特定貨物自動車運送事業者等は、第三十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第三十四条に規定する措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

(勧告及び命令)

第四十条 国土交通大臣は、特定貨物自動車運送事業者等の第三十四条に規定する措置の実施に関する状況が、第三十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業者等に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた特定貨物自動車運送事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた特定貨物自動車運送事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、運輸審議会の意見を聴いて、当該特定貨物自動車運送事業者等に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告徴収及び立入検査)

第四十一条 国土交通大臣は、第三十七条第一項の規定による指定及び同条第四項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、貨物自動車運送事業者等に対し、その輸送能力の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、貨物自動車運送事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 国土交通大臣は、前条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、特定貨物自動車運送事業者等に対し、第三十四条に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定貨物自動車運送事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

本則に次の一条を加える。

第八十条 第四十七条第三項若しくは第六十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

(貨物自動車運送事業法の一部改正)

第三条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

目次中「第四章 指定試験機関(第四十六条-第五十八条)」を

「第四章 指定試験機関等

第一節 指定試験機関(第四十六条-第五十八条)

第二節 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等(第五十八条の二-第五十八条の十六)」

に、「第七十九条」を「第八十二条」に改める。

第四章の章名を次のように改める。

第四章 指定試験機関等

第四章中第四十六条の前に次の節名を付する。

第一節 指定試験機関

第五十七条第二項第一号中「この章」を「この節」に改める。

第四章中第五十八条の次に次の一節を加える。

第二節 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等

(登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録)

第五十八条の二 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

(登録の要件等)

第五十八条の三 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る貨物軽自動車安全管理者講習について、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者に講義を行わせるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一 十八歳以上であること。

二 過去二年間に第三項第三号に規定する講習事務に関し不正な行為を行った者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。

三 運行管理者資格者証の交付を受けている者であって、一年以上運行管理者として職務を行った経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 第五十八条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3 前条の登録は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 貨物軽自動車安全管理者講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行う事務所の所在地

四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

(登録事項の変更の届出)

第五十八条の四 第五十八条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」という。)は、前条第三項第二号及び第三号に掲げる事項の変更をするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録の更新)

第五十八条の五 第五十八条の二の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 第五十八条の二及び第五十八条の三の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(講習事務の実施に係る義務)

第五十八条の六 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、公正に、かつ、第五十八条の三第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

(講習事務規程)

第五十八条の七 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 講習事務規程には、貨物軽自動車安全管理者講習の実施方法、貨物軽自動車安全管理者講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

(帳簿の備付け等)

第五十八条の八 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第五十八条の九 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項及び第八十二条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 貨物軽自動車安全管理者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)

第五十八条の十 国土交通大臣は、貨物軽自動車安全管理者講習が第五十八条の三第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第五十八条の十一 国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が第五十八条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、同条の規定による貨物軽自動車安全管理者講習を行うべきこと又は講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(講習事務の休廃止)

第五十八条の十二 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録の取消し等)

第五十八条の十三 国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十八条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第五十八条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

二 第五十八条の四、第五十八条の七、第五十八条の八、第五十八条の九第一項又は前条の規定に違反したとき。

三 正当な理由がなく、第五十八条の九第二項各号の請求を拒んだとき。

四 第五十八条の十又は第五十八条の十一の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により第五十八条の二の登録を受けたとき。

(国土交通大臣による講習事務の実施等)

第五十八条の十四 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

一 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関がいないとき。

二 第五十八条の十二の規定による講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき。

三 前条の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

四 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が天災その他の事由により講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。

2 国土交通大臣が前項の規定により講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

(公示)

第五十八条の十五 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。

一 第五十八条の二の登録をしたとき。

二 第五十八条の四の規定による届出があったとき。

三 第五十八条の十二の規定による届出があったとき。

四 第五十八条の十三の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は講習事務に関する業務の停止を命じたとき。

(登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関)

第五十八条の十六 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者定期講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

2 第五十八条の三から前条までの規定は、前項の登録、貨物軽自動車安全管理者定期講習及び同項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」という。)に関する事務について準用する。この場合において、第五十八条の三第三項中「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿」とあるのは「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関登録簿」と、第五十八条の五第二項中「第五十八条の二」とあるのは「第五十八条の十六第一項」と読み替えるものとする。

第六十条第二項中「以下」を「第五項において」に改め、同条第三項中「指定試験機関に対し、試験事務」を「次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務」に改め、同項に次の各号を加える。

一 指定試験機関 試験事務

二 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務

三 登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関 貨物軽自動車安全管理者定期講習の実施に関する事務

第六十条第五項中「又は指定試験機関」を「、指定試験機関、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」に改める。

第六十一条第一項中「運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

一 運行管理者試験を受けようとする者

二 運行管理者資格者証の交付又は再交付を受けようとする者

三 貨物軽自動車安全管理者講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者

四 貨物軽自動車安全管理者定期講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者

第七十四条を削る。

第七十三条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「違反して運行管理者を選任しなかった者」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同条を第七十四条とし、第七十二条の次に次の一条を加える。

第七十三条 第五十八条の十三(第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第七十五条を削る。

第七十六条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号を削り、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

二 第九条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更したとき。

第七十六条第四号及び第五号中「者」を「とき。」に改め、同条第六号中「の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかった者」を「又は第三十四条第三項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。」に改め、同条第七号中「又は第十八条第三項」を「若しくは第十八条第三項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第八号を削り、同条第七号の二中「(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)」を削り、「、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者」を「一般貨物自動車運送事業を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第十一号中「含む」の下に「。以下この号において同じ」を、「又は」の下に「第六十条第四項の規定による」を加え、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とし、同号の前に次の一号を加える。

九 第三十五条第六項において準用する第三十二条の規定による届出をしないで特定貨物自動車運送事業を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

第七十六条を第七十五条とする。

第七十七条第二号中「又は」の下に「同項の規定による」を加え、同条を第七十六条とする。

第七十九条を第八十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

第八十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 第五十八条の九第一項(第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者

二 正当な理由がなく、第五十八条の九第二項各号(第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

第七十八条中「、第七十三条」を削り、「第七十六条」を「第七十五条」に改め、同条を第八十条とし、同条の前に次の三条を加える。

第七十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

一 第五十四条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 第五十六条第一項の規定に違反して試験事務の全部を廃止したとき。

三 第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第七十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

一 第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第七十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第五十八条の八(第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 第五十八条の十二の規定による届出をしないで貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

三 第五十八条の十六第二項において準用する第五十八条の十二の規定による届出をしないで貨物軽自動車安全管理者定期講習の実施に関する事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

附則第一条の二に次の一項を加える。

8 地方実施機関は、当分の間、貨物自動車運送事業者に対する荷主の行為が違反原因行為に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、その事実を国土交通大臣に通知するものとする。

第四条 貨物自動車運送事業法の一部を次のように改正する。

目次中「第二章 貨物自動車運送事業(第三条-第三十七条)」を

「第二章 一般貨物自動車運送事業(第三条-第三十四条)

第三章 特定貨物自動車運送事業(第三十五条)

第四章 貨物軽自動車運送事業(第三十六条・第三十六条の二)

第五章 貨物利用運送事業者に関する特例(第三十七条・第三十七条の二)」

に、「第三章」を「第六章」に、「第四章」を「第七章」に、「第五章」を「第八章」に、「第六章」を「第九章」に改める。

第二条第六項中「単に」を削り、同条第七項中「使用して行う貨物の運送に係るものに限る」を「使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く」に改め、同条に次の一項を加える。

8 この法律において「荷主」とは、次に掲げる者をいう。

一 貨物自動車運送事業者(第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下この項、第十二条、第二十四条の五及び第三十七条において同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者

二 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者(他人のために貨物を受け取る者を除き、その者に受け取らせる者を含む。)(前号に掲げる者を除く。)

三 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者(他人のために貨物を引き渡す者を除き、その者に引き渡させる者を含む。)(第一号に掲げる者を除く。)

第二章の章名を次のように改める。

第二章 一般貨物自動車運送事業

第十二条から第十四条までを次のように改める。

(書面の交付)

第十二条 真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のものをいう。第二十四条の五において同じ。)及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。

一 運送の役務の内容及びその対価

二 当該運送契約に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価

三 その他国土交通省令で定める事項

2 前項の規定は、第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合であって、当該第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者である場合における当該第一種貨物利用運送事業者及び当該一般貨物自動車運送事業者が締結する運送契約については、適用しない。

3 第一項の運送契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該運送契約の当事者は、当該書面を交付したものとみなす。

(輸送の安全性の向上)

第十三条 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

(安全管理規程等)

第十四条 一般貨物自動車運送事業者(その事業用自動車の数が国土交通省令で定める数未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、貨物の運送を開始する日(貨物の運送を開始した後、事業用自動車の数が当該国土交通省令で定める数以上になる場合にあっては、その日)までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般貨物自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定める基準に適合するものでなければならない。

一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項

二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項

三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項

四 安全統括管理者(一般貨物自動車運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般貨物自動車運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下この条において同じ。)の選任に関する事項

3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項に規定する基準に適合しないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、当該基準に適合するようこれを変更すべきことを命ずることができる。

4 一般貨物自動車運送事業者は、安全管理規程の届出後、速やかに、安全統括管理者を選任しなければならない。

5 一般貨物自動車運送事業者は、前項の規定により安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

6 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

7 国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠った場合であって、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。

第十五条及び第十六条を削る。

第十七条第三項中「(以下「過積載による運送」という。)」を削り、「、過積載による」を「、当該」に、「対する過積載による」を「対する当該」に改め、同条を第十五条とする。

第十八条第一項中「一般貨物自動車運送事業者は」の下に「、第三条の許可を受けた後、速やかに」を加え、同条第三項中「ときは」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を加え、「その旨」を「その氏名」に改め、同条を第十六条とし、第十九条を第十七条とし、第二十条を第十八条とし、第二十一条を第十九条とする。

第二十二条第二項中「第十八条第二項」を「第十六条第二項」に改め、同条を第二十条とする。

第二十二条の二中「第十五条、第十六条第一項」を「第十三条、第十四条第一項」に、「第十七条第一項」を「第十五条第一項」に、「第十八条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第二十一条とする。

第二十三条中「第十六条第一項」を「第十四条第一項」に、「第十七条第一項」を「第十五条第一項」に、「第十八条第一項、第二十二条第二項」を「第十六条第一項、第二十条第二項」に改め、同条を第二十二条とし、第二十四条を第二十三条とする。

第二十四条の二の見出し中「かかわる」を「関わる」に改め、同条中「第二十三条」を「第二十二条」に、「かかわる」を「関わる」に改め、同条を第二十三条の二とする。

第二十四条の三(見出しを含む。)中「かかわる」を「関わる」に改め、同条を第二十三条の三とする。

第二十八条を削り、第二十七条を第二十八条とし、第二十六条を第二十七条とし、第二十五条を第二十六条とし、第二十四条の四を第二十五条とし、同条の前に次の五条を加える。

(他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置)

第二十四条 一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。第三号において同じ。)を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するため、次に掲げる措置(次条及び第二十四条の三において「健全化措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。

一 その利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、当該概算額を勘案して利用の申込みをすること。

二 自らが引き受ける貨物の運送について荷主が提示する運賃又は料金が前号に規定する概算額を下回る場合にあっては、当該荷主に対し、運賃又は料金について交渉をしたい旨を申し出ること。

三 当該他の一般貨物自動車運送事業者が更に他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合に関し二以上の段階にわたる委託の制限その他の条件を付すること。

四 その他一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するためのものとして国土交通省令で定める措置

2 一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受けた貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、国土交通省令で定める場合を除き、当該他の一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者に対し、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第三条第一項の規定による書面の交付(同条第二項の規定により書面を交付したものとみなされた場合を含む。)をしたときは、当該書面に記載した事項については記載することを要しない。

一 運送の役務の内容及びその対価

二 その利用する運送に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価

三 その他国土交通省令で定める事項

3 一般貨物自動車運送事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該他の一般貨物自動車運送事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

(運送利用管理規程の作成等)

第二十四条の二 貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。)は、健全化措置の実施に関する規程(以下「運送利用管理規程」という。)を定め、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 運送利用管理規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

一 健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項

二 健全化措置の内容に関する事項

三 健全化措置の管理体制に関する事項

四 次条第一項に規定する運送利用管理者の選任に関する事項

3 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程を遵守しなければならない。

(運送利用管理者の選任等)

第二十四条の三 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程の届出後、速やかに、その事業における健全化措置の実施及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者一人を選任しなければならない。

2 運送利用管理者は、次に掲げる職務を行う。

一 健全化措置を実施するための事業の運営の方針を決定すること。

二 健全化措置の実施及びその管理の体制を整備すること。

三 第二十四条の五第一項に規定する実運送体制管理簿を作成する場合にあっては、当該実運送体制管理簿の作成事務を監督すること。

3 特別一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運送利用管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(運送利用管理者の義務等)

第二十四条の四 運送利用管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者に対し、前条第二項各号に掲げる職務を行うため必要な権限を与えなければならない。

3 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

(実運送体制管理簿の作成等)

第二十四条の五 一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る。第六項において同じ。)について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、災害その他緊急やむを得ない場合を除き、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した実運送体制管理簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項及び第五十八条の九において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から一年間、これを営業所に備え置かなければならない。ただし、当該利用の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定める場合は、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない。

一 真荷主から引き受けた貨物の運送について実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称

二 前号の貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間

三 第一号の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。)

四 その他国土交通省令で定める事項

2 前項の規定は、一般貨物自動車運送事業者が第一種貨物利用運送事業者から貨物の運送を引き受けた場合であって、当該第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者であるときにおける当該一般貨物自動車運送事業者については、適用しない。

3 第一項の規定により実運送体制管理簿を作成する一般貨物自動車運送事業者(以下この条において「元請事業者」という。)は、同項ただし書の場合を除き、その利用する運送を行う他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項(次項第一号において「元請連絡事項」という。)を通知しなければならない。

一 当該元請事業者の連絡先

二 当該他の貨物自動車運送事業者が運送する貨物の真荷主の商号又は名称

三 その他国土交通省令で定める事項

4 一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、前項の規定による通知を受けていない場合その他これらの事項を知ることができない場合は、この限りでない。

一 当該貨物の運送に係る元請連絡事項

二 当該他の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該他の貨物自動車運送事業者が引き受けた貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。)

三 その他国土交通省令で定める事項

5 貨物自動車運送事業者は、他の貨物自動車運送事業者から貨物の運送を引き受け、第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け、かつ、その引き受けた貨物の運送について実運送を行うときは、当該通知に係る元請事業者に対し、当該実運送に係る貨物の真荷主ごとに、第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

6 真荷主は、貨物の運送を委託した元請事業者に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 第一項の実運送体制管理簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 第一項の実運送体制管理簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第三十一条第一項中「以下」を「次項において」に改める。

第七十条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第二十七条第一項」を「第二十八条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第二十七条第二項」を「第二十八条第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第二十七条第一項」を「第二十八条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「第二十七条第二項」を「第二十八条第二項」に、「者」を「とき。」に改める。

第七十一条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改める。

第七十四条第一号中「第十八条第一項」を「第十六条第一項」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改め、同条第二号中「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改める。

第七十五条第一号中「第十六条第三項」を「第十四条第三項」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に、「第二十三条」を「第二十二条」に、「第二十四条の四第二項」を「第二十五条第二項」に、「第二十五条第四項、第二十六条」を「第二十六条第四項、第二十七条」に改め、同条第五号中「第十六条第一項」を「第十四条第一項」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に、「第十六条第二項第二号」を「第十四条第二項第二号」に改め、同条第六号中「第十六条第四項」を「第十四条第四項」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に、「又は」を「、第二十四条の三第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)、」に、「の規定」を「又は第三十六条の二第一項の規定」に改め、同条第七号中「第十六条第五項若しくは第十八条第三項」を「第十四条第五項若しくは第十六条第三項」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改め、「含む。)」の下に「、第二十四条の三第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条の二第二項」を加え、同条第十二号中「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号中「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

八 第二十四条の二第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た運送利用管理規程(第二十四条の二第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十五条第六項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行ったとき。

第八十一条第三号中「第二十条」を「第十八条」に改め、同条第四号中「第二十四条」を「第二十三条」に、「及び第三十七条第三項」を「、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項」に改め、同条第五号中「第二十四条の三」を「第二十三条の三」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改め、同条第六号中「第三十五条第八項又は」を削る。

第六章を第九章とする。

第六十条の二中「第十六条第二項第一号」を「第十四条第二項第一号」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改める。

第六十八条を削り、第六十七条を第六十八条とし、第六十六条を第六十七条とし、第六十五条を第六十六条とする。

第六十四条第一項中「第十七条第一項」を「第十五条第一項」に、「第二十三条」を「第二十二条」に改め、同条を第六十五条とする。

第六十三条の二中「荷主」を「荷主(次に掲げる者を含む。次条において同じ。)」に改め、同条に次の各号を加える。

一 第二条第八項第一号に掲げる者が貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業者、貨物利用運送事業法第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用運送事業者及び同法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。)である場合にあっては、当該貨物利用運送事業者に運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)

二 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者であって、他人のために当該貨物を受け取るもの

三 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者であって、他人のために当該貨物を引き渡すもの

第六十三条の二を第六十四条とする。

第五章を第八章とする。

第五十八条の四中「第五十八条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「」及び「」という。)」を削る。

第五十八条の九第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)」を削り、「同項」を「次項」に改め、同条第二項第四号中「(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。)」を削る。

第五十八条の十六第二項中「同項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「」及び「」という。)」を削る。

第四章を第七章とする。

第三十九条第五号中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に改める。

第三十九条の二に次の二項を加える。

5 地方実施機関は、第一項の規定による調査の結果、当該申出の対象となった荷主の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知するものとする。

一 当該申出人が第二十四条第一項に規定する健全化措置を実施する上で支障となっていること。

二 国土交通大臣が物資の流通の効率化に関する法律第四十条の規定により意見を述べるに当たって参酌すべきものであること。

6 国土交通大臣は、前項の規定による通知に係る荷主の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項に規定する不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。

第三章を第六章とする。

第三十七条の見出し中「特則」を「特例」に改め、同条第一項中「第二十五条」を「第二十六条」に、「第二十七条」を「第二十八条」に改め、「(平成元年法律第八十二号)」を削り、同条第三項中「第十五条、第十六条、第十七条第一項」を「第十三条、第十四条、第十五条第一項」に、「第十八条、第二十二条第二項」を「第十六条、第二十条第二項」に、「第二十二条の二から第二十四条の四まで」を「第二十一条から第二十三条の三まで、第二十五条」に、「第十七条第五項及び第二十二条第三項」を「第十五条第五項及び第二十条第三項」に改め、第二章中同条を第三十七条の二とする。

第三十四条の次に次の章名を付する。

第三章 特定貨物自動車運送事業

第三十五条の見出しを削り、同条第六項中「第十五条、第十六条、第十七条第一項」を「第十三条、第十四条、第十五条第一項」に、「第十八条、第二十二条第二項」を「第十六条、第二十条第二項」に、「第二十二条の二から第二十四条の四まで、第二十七条、第三十二条並びに第三十三条」を「第二十一条から第二十四条の三まで、第二十四条の四第二項及び第三項、第二十四条の五第一項から第四項まで及び第六項、第二十五条、第二十八条並びに第三十条から第三十三条まで」に、「第十七条第五項及び第二十二条第三項」を「第十五条第五項及び第二十条第三項」に改め、「運行管理者について」の下に「、第二十四条の四第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運送利用管理者について」を、「第九条第二項」の下に「、第三十条第三項及び第三十一条第三項」を加え、同条第七項及び第八項を削り、同条の次に次の章名を付する。

第四章 貨物軽自動車運送事業

第三十六条の見出しを「(貨物軽自動車運送事業の届出等)」に改め、同条第二項中「第十五条、第十七条第一項」を「第十二条、第十三条、第十五条第一項」に、「第二十三条、第二十四条の四、第二十五条第一項」を「第二十二条から第二十三条の二まで、第二十四条の五第四項、第二十五条、第二十六条第一項」に、「第十七条第五項」を「第十五条第五項」に、「第三十四条」を「第三十四条第一項から第三項まで」に、「第二十三条中「第十六条第一項、第四項若しくは第六項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項、第二十二条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「第三十六条第二項において準用する第十七条第一項から第四項までの規定」」を「第二十二条中「が、第十四条第一項、第四項若しくは第六項」とあるのは「が」と、「、第十六条第一項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「の規定」と、「、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他」とあるのは「その他」」に改め、「命ずることができる」と」の下に「、第三十四条第一項中「自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標」とあるのは「車両番号標」と、同条第二項中「自動車登録番号標」とあるのは「車両番号標」と、同条第三項中「自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)」とあるのは「車両番号標」と、「自動車登録番号標を」とあるのは「車両番号標を」と、「取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受け」とあるのは「表示し」と」を加え、同条第五項中「、相続人」の下に「(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該貨物軽自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)」を加え、同条の次に次の一条、章名及び一条を加える。

(貨物軽自動車安全管理者の選任等)

第三十六条の二 貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条において同じ。)は、前条第一項前段の規定による届出後、速やかに、営業所ごとに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、貨物軽自動車安全管理者一人を選任しなければならない。

一 第五十八条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」という。)が実施する同条に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前二年以内に修了した者

二 前号に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、第三項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前二年以内に修了した者

三 当該貨物軽自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する場合にあっては、第十六条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により運行管理者として選任されている者

2 貨物軽自動車運送事業者は、前項の規定により貨物軽自動車安全管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3 貨物軽自動車運送事業者は、第一項の貨物軽自動車安全管理者(第十六条第一項の規定により現に運行管理者として選任されている者を除く。)に、その選任の日から二年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第五十八条の十六第一項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」という。)が実施する同項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を受けさせなければならない。

第五章 貨物利用運送事業者に関する特例

(第一種貨物利用運送事業者に関する特例)

第三十七条 第二十四条並びに第二十四条の五第四項及び第五項の規定は、第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者である場合において、当該第一種貨物利用運送事業者が当該貨物の運送について一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合について準用する。この場合において、第二十四条中「一般貨物自動車運送事業者は」とあるのは「第一種貨物利用運送事業者は」と、同条第二項及び第三項中「他の一般貨物自動車運送事業者」とあるのは「一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者」と、同条第二項ただし書中「行う一般貨物自動車運送事業者」とあるのは「行う一般貨物自動車運送事業者又は第一種貨物利用運送事業者」と、第二十四条の五第四項中「一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)」とあるのは「第一種貨物利用運送事業者」と、「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者」と、同条第五項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「第一種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。

2 第二十四条の五第四項及び第五項の規定は、第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者である場合において、当該第一種貨物利用運送事業者が当該貨物の運送について特定貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)」とあるのは「第一種貨物利用運送事業者」と、「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「特定貨物自動車運送事業者」と、同条第五項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「第一種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。

附則第一条の二第一項中「を荷主」の下に「(第六十四条各号に掲げる者を含む。以下この条において同じ。)」を加え、同条第四項ただし書中「第六十四条第一項」を「第六十五条第一項」に改め、同条第七項中「(昭和二十二年法律第五十四号)」を削り、同条第八項に次のただし書を加える。

ただし、第三十九条の二第五項の規定による通知をした場合は、この限りでない。

第五条 貨物自動車運送事業法の一部を次のように改正する。

第二十四条の四中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 運送利用管理者は、その職務(前条第二項第二号に掲げるものに限る。)を行うに当たっては、その特別一般貨物自動車運送事業者の運送契約の相手方が物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十七条第一項に規定する物流統括管理者を選任している場合には、当該物流統括管理者と連携しなければならない。

第三十五条第六項中「第二十四条の四第二項及び第三項」を「第二十四条の四第三項及び第四項」に改め、「第二十四条の四第一項」の下に「及び第二項」を加える。

第三十九条第五号中「(平成十七年法律第八十五号)」を削る。

第三十九条の二第五項第二号中「第四十条」を「第五十一条」に改める。

附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第三項第一号の改正規定及び附則第七条の規定 公布の日

二 第一条中流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二十条の二第一項第一号の改正規定並びに附則第六条の規定及び附則第十三条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十五条第一項の改正規定(「、貸付け」を「、出資の決定及び貸付け」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

三 第三条中貨物自動車運送事業法附則第一条の二に一項を加える改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

四 第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条の規定及び附則第十一条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百二十五号の改正規定(「流通業務総合効率化促進法第十条第一項」を「物資流通効率化法第十二条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に改める部分を除く。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

五 第二条及び第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(実運送体制管理簿の作成等に関する経過措置)

第二条 第四条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法(以下この条及び附則第四条において「新貨物自動車法」という。)第二十四条の五第一項(新貨物自動車法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者がこの法律の施行の日(次条及び附則第十五条において「施行日」という。)以後に他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用した場合について適用する。

(特定貨物自動車運送事業者に係る権利義務の承継に関する経過措置)

第三条 施行日前に貨物自動車運送事業法第三十五条第一項の許可を受けた者(以下この条において「施行日前許可事業者」という。)が当該許可に係る特定貨物自動車運送事業を施行日前に譲渡した場合又は施行日前許可事業者について施行日前に合併、分割若しくは相続があった場合における施行日前許可事業者に係る同項の許可に基づく権利義務の承継については、なお従前の例による。

(貨物軽自動車安全管理者の選任等に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に貨物軽自動車運送事業を経営している者についての新貨物自動車法第三十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「前条第一項前段の規定による届出後」とあるのは「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日後」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、この限りでない」とする。

(登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等の罰則に関する経過措置)

第五条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第三条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第七十三条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

(罰則に関する経過措置)

第六条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(道路運送法等の一部改正)

第九条 次に掲げる法律の規定中「第二十五条第一項」を「第二十六条第一項」に改める。

一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十二条第二項

二 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二十三第二項

三 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十七条の十八第三項

(中小企業基本法及び国土交通省設置法の一部改正)

第十条 次に掲げる法律の規定中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に改める。

一 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二十九条第三項

二 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第十五条第一項

(登録免許税法の一部改正)

第十一条 登録免許税法の一部を次のように改正する。

別表第一第百二十号中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「「流通業務総合効率化促進法」を「「物資流通効率化法」に、「第十三条第一項」を「第十五条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第十四条第一項」を「物資流通効率化法第十六条第一項」に改め、同表第百二十三号中「流通業務総合効率化促進法第十五条第一項」を「物資流通効率化法第十七条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に改め、同表第百二十五号中「道路運送事業の許可又は事業計画の変更の認可」を「道路運送事業の許可若しくは事業計画の変更の認可又は登録貨物軽自動車安全管理者講習機関若しくは登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の登録」に、「流通業務総合効率化促進法第十条第一項」を「物資流通効率化法第十二条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に改め、同号に次のように加える。

(六) 貨物自動車運送事業法第五十八条の二(登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録)の登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

(七) 貨物自動車運送事業法第五十八条の十六第一項(登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の登録)の登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

別表第一第百三十三号中「流通業務総合効率化促進法第十二条第一項」を「物資流通効率化法第十四条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に改め、同表第百三十九号中「流通業務総合効率化促進法第八条第一項」を「物資流通効率化法第十条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第五条第一項」を「物資流通効率化法第七条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第九条第一項」を「物資流通効率化法第十一条第一項」に改め、同表第百四十号中「流通業務総合効率化促進法第十六条第一項」を「物資流通効率化法第十八条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第五条第一項」を「物資流通効率化法第七条第一項」に改める。

(貨物利用運送事業法の一部改正)

第十二条 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

第三十二条、第三十三条第三号及び第四十九条中「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改める。

(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)

第十三条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を次のように改正する。

第十条第一項第二号中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「第二十条の二第一項第一号」を「第二十三条第一項第一号」に改める。

第十三条第一項第十号中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二十条の二第一項」を「物資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項」に改める。

第十五条第一項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二十条の二第一項第一号」を「物資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項第一号」に、「、貸付け」を「、出資の決定及び貸付け」に改める。

(海上運送法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

附則第二十二条の見出しを「(物資の流通の効率化に関する法律の一部改正)」に改め、同条中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)」に改め、同条のうち流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条の改正規定中「第二条」を「第四条」に改める。

(海上運送法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

第十五条 前条の規定は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が施行日前である場合には、適用しない。

理 由

物資の流通の効率化を図るため、基本理念及び国の責務並びに貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し講ずべき措置等を定めるとともに、貨物自動車運送事業における下請構造に対応するため、一般貨物自動車運送事業者が他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合の措置等を定めるほか、貨物軽自動車運送事業の安全対策を強化するため、貨物軽自動車運送事業者に対し貨物軽自動車安全管理者の選任を義務付ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令

(貨物自動車運送事業法施行規則の一部改正)第一条 貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

(書面の交付) 第十三条の三

法第十二条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 災害その他緊急やむを得ない場合

二 真荷主が郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物の運 送を委託する場合

2 法第十二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとお りとする。

一 運送契約の当事者の氏名又は名称及び住所

二 有料道路の通行に係る料金、燃料価格の変動に伴い追加的に必要 となる燃料費に係る料金その他の特別に生ずる費用に係る料金

三 運賃及び料金の支払の方法四 書面を交付した年月日(書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」という。)を電磁的方法により提供し た場合にあっては、その提供した年月日)

3 真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、法第十二条第一項の規定により書面を交付した場合は、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては確認することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第一項第二号及び第十三条の七第三項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)を一年間保存しなければならない

(情報通信の技術を利用する方法)第十三条の四 法第十二条第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

イ 送信者等(送信者又は送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。以下この条、次条及び第十三条の八において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は受信者との契約により受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該受信者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

ハ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法

二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第十三条の六第一項第二号及び第十三条の九第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。二 前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

三 前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

(法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

第十三条の五 貨物自動車運送事業法施行令(令和七年政令第〇〇〇号。以下「令」という。)第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

(法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)第十三条の六 令第一条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

イ 送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に令第一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない

(書面の交付)第十三条の七 法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、災害その他緊急やむを得ない場合とする。

2 法第二十四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 その利用する運送に係る契約の当事者の氏名又は名称及び住所

二 有料道路の通行に係る料金、燃料価格の変動に伴い追加的に必要となる燃料費に係る料金その他の特別に生ずる費用に係る料金

三 運賃及び料金の支払の方法

四 書面を交付した年月日(書面の交付に代えて、記載事項を電磁的方法により提供した場合にあっては、その提供した年月日)

3 一般貨物自動車運送事業者は、法第二十四条第二項の規定により書面を交付した場合は、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)を一年間保存しなければならない。

(法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

第十三条の八 令第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 第十三条の四第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

第十三条の九 令第二条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

イ 送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に令第二条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法

二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない

(運送利用管理規程を定める一般貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模)

第十三条の十 法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、前年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間(次条において「年度」という。)であって、直前のものをいう。)に行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が百万トンであることとする

(運送利用管理規程の届出)第十三条の十一

法第二十四条の二第一項の規定により運送利用管理規程の作成の届出をしようとする者は、その行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が初めて前条に規定する合計量以上となった年度の翌年度の七月十日までに、次に掲げる事項を記載した運送利用管理規程作成届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二 運送利用管理規程を定めた日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 作成した運送利用管理規程

二 その他運送利用管理規程に関し必要な事項を記載した書類

3 法第二十四条の二第一項の規定により運送利用管理規程の変更の届出をしようとする者は、当該運送利用管理規程の変更後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した運送利用管理規程変更事後届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 運送利用管理規程を変更した日

三 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

四 変更を必要とした理由

4 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 変更後の運送利用管理規程

二 その他変更後の運送利用管理規程に関し必要な事項を記載した書類

(運送利用管理者の選任及び解任の届出)第十三条の十二

一般貨物自動車運送事業者は、法第二十四条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した運送利用管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 選任し、又は解任した運送利用管理者の氏名及び生年月日

三 選任し、又は解任した年月日四 解任の届出の場合にあっては、その理由

2 前項の運送利用管理者選任届出書には、選任した運送利用管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあることを証する書類を添付しなければならない

(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)第十三条の十三

法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、一・五トンとする

(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)第十三条の十四

法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から法第二十四条の五第一項第一号の貨物自動車運送事業者のうち請負階層が最も大きいものに至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合とする。

貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案(仮称)について

令和6年12月 物流・自動車局

1.背景

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号。以下「改正法」という。)による改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号。以下「法」という。)第35条第1項において、国土交通大臣は、法第33条第1項の基本方針に基づき国土交通省令で、貨物自動車運送事業者等※が運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るために講ずべき措置に関し、貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとされている。

このため、国土交通省令において、運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るために貨物自動車運送事業者等が取り組むべき具体的内容を示す必要がある。

なお、当該内容については、令和6年6月から開催された「交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議」(以下「三省合同会議」という。)において、有識者委員による議論が行われてきたところであり、三省合同会議の取りまとめの内容に即して定めるものである。

2.概要

(1)運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加のための措置の実施の原則(第1条関係)

貨物自動車運送事業者等は、法第33条第1項の基本方針に定められた貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の目標を達成するため、その運送する貨物の特性、従業者の安全の確保の必要性その他の必要な事情に配慮した上で、運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加のための措置を計画的かつ効率的に実施するものとする。

(2)運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加(第2条関係)

貨物自動車運送事業者等は、以下に定めるところにより、法第34条に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、次に定めるところによらないことが同条に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。

① 一の貨物自動車に複数の荷主の貨物を積み合わせて運送することその他の措置により、輸送網を集約すること。

② 荷主、連鎖化事業者、他の貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者と協議を行うことその他の措置により、複数の貨物自動車運送事業者等が委託を受けた集荷又は配達を一の運転者に行わせること。

③ 帰路において車両に貨物を積載することその他の措置により、貨物自動車の走行距離に占める貨物を車両に積載した状態における走行距離の割合を増加させること。

④ 配車、運行等に関する情報システムの導入その他の措置により、配車計画又は運行経路の最適化を行うこと。

※ 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者及び特定第二種貨物利用運送事業者をいう(法第30 条第6号)。

⑤ 輸送する貨物の量に応じた大型車両の導入その他の措置により、運転者一人当たりの一回の運送ごとに輸送することができる貨物の重量を増加させること。

(3)実効性の確保(第3条関係)

貨物自動車運送事業者等は、(2)の措置の実効性を確保するため、以下に掲げる措置を講ずるものとする。

① 運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況並びに貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化(以下単に「効率化」という。)のために実施した取組及びその効果を適切に把握すること。

② 必要に応じて取引先その他の関係事業者に対し、複数の荷主の貨物を積み合わせて運送することその他の措置を実施するために必要な運賃の設定、パレットその他の輸送用器具の利用その他の効率化に資する措置の提案を行うこと。

③ 物資の流通に係るデータの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。)を実施することその他の措置により、多様な主体との連携を通じた効率化のための取組の実施の円滑化を図ること。

④ 効率化のための取組を効果的に行うため、国、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図ること。その際、必要に応じて取引先に対し協力を求めること。

⑤ テールゲートリフター(貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。)の導入、貨物の積卸しのための施設の整備その他の措置を講ずることにより、(2)の措置を講ずることに伴い増加する運転者の負荷の低減に配慮すること。

⑥ 関係法令を遵守し、過積載による運送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止すること。

※ なお、三省合同会議の取りまとめにおいて記載があるものの、本省令案で規定することとしていない内容については、今後策定予定の解説書等において記載する予定。

3.今後のスケジュール(予定)

公 布:令和7年2月

施 行:改正法の施行の日(令和7年4月予定)

貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案(仮称)について

令和6年12月物流・自動車局

1.背景

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号。以下「改正法」という。)による改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号。以下「法」という。)第42条第1項※において、国土交通大臣は、法第33条第1項の基本方針に基づき国土交通省令で、貨物自動車関連事業者(倉庫業者、港湾運送事業者、航空運送事業者及び鉄道事業者をいう。以下同じ。)が運転者の荷待ち時間等の短縮を図るために講ずべき措置に関し、貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとされている。

このため、国土交通省令において、運転者の荷待ち時間等の短縮を図るために貨物自動車関連事業者が取り組むべき具体的内容を示す必要がある。

なお、当該内容については、令和6年6月から開催された「交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議」(以下「三省合同会議」という。)において、有識者委員による議論が行われてきたところであり、三省合同会議の取りまとめの内容に即して定めるものである。

2.概要

(1)運転者の荷待ち時間等の短縮のための措置の実施の原則(第1条関係)

(ⅰ)倉庫業者は、法第33条第1項の基本方針に定められた貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の目標((ⅱ)において単に「目標」という。)を達成するため、その取り扱う貨物の特性、従業者の安全の確保の必要性その他の必要な事情に配慮した上で、運転者の荷待ち時間等の短縮を図るための措置を計画的かつ効率的に実施するものとする。

(ⅱ)貨物自動車関連輸送事業者(倉庫業者以外の貨物自動車関連事業をいう。以下同じ。)は、目標を達成するため、その取り扱う貨物の特性、従業者の安全の確保の必要性その他の必要な事情に配慮した上で、運転者の荷役等時間の短縮を図るための措置を計画的かつ効率的に実施するものとする。

(2)運転者の荷待ち時間の短縮(第2条関係)

(ⅰ)倉庫業者は、以下に定めるところにより、法第41条第1項第1号に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、以下に定めるところによらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。

① 第一種荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を運転者に伝達するに当たっては、当該第一種荷主が決定した貨物の受渡しを行うべき時間帯における自ら管理する施設の状況を考慮して、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう配慮すること。

※ 改正法のうち、公布の日から1年以内に施行する部分が施行した後の条番号。以下法の条番号について同じ。

2

② 到着時刻表示装置(当該倉庫業者が管理する施設における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業者等から提供された当該施設に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムを使用して当該予定時刻に係る情報を表示する装置をいう。(ⅱ)②において同じ。)の導入を行い、及びこれを適切に活用することその他の措置により、貨物自動車の到着時刻を調整すること。

(ⅱ)倉庫業者は、以下に定めるところにより、法第41条第1項第2号に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、以下に定めるところによらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。

① 第二種荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を運転者に伝達するに当たっては、当該第二種荷主が指示した貨物の受渡しを行うべき時間帯における当該施設の状況を考慮して、停留場所の数その他の条件により定める荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう配慮すること。

② 到着時刻表示装置の導入を行い、及びこれを適切に活用することその他の措置により、貨物自動車の到着時刻を調整すること。

(3)運転者の荷役等時間の短縮(第3条関係)

貨物自動車関連事業者は、以下に定めるところにより、法第41条第1項第3号に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、以下に定めるところによらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。

① 荷役等に係る停留場所を拡張すること又は貨物の量に応じて適正に確保することにより、荷役等の円滑な実施ができる環境を整えること。

② 荷役等に先行する貨物の搬出又は荷役等に後続する貨物の搬入に関するマニュアルの作成又は周知その他の措置により、当該搬出又は搬入を迅速に実施すること。

③ フォークリフト又は荷役等を行う人員を適切に配置すること、発送先の荷主ごとに貨物を仕分けた状態で引き渡すこと、荷主から一貫パレチゼーション(輸送、荷役又は保管の各段階において同一のパレットを使用することをいう。)の実現のためにパレットを使用したい旨の申し出があった場合には、パレットの使用に協力することその他の措置により、荷役等の効率化を図ること。

④ 貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査(以下④において単に「検査」という。)を効率的に実施するための機器を導入することその他の措置により、検査の効率化を図ること。

(4)実効性の確保(第4条関係)

貨物自動車関連事業者は、(2)及び(3)の措置の実効性を確保するため、以下に掲げる措置を講ずるものとする。

① 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化(以下単に「効率化」という。)を図るため、効率化のための取組に関する責任者の選任その他の必要な体制の整備を行うとともに、その従業員に対し、効率化のための取組に関する研修の実施その他の措置を講ずること。

② 運転者の荷待ち時間等(貨物自動車関連輸送事業者にあっては、運転者の荷役等時間)及び効率化のために実施した取組及びその効果を適切に把握すること。

③ 取引先その他の関係事業者に対し、(2)及び(3)の措置の実施その他の効率化のための措置に関し提案を行うことができる場合にあっては、当該提案を行うこと。

④ 物資の流通に係るデータの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。)を実施することその他の措置により、多様な主体との連携を通じた効率化のための取組の実施の円滑化を図ること。

⑤ 無人搬送車(自動的に走行し、貨物を搬送する機能を有する車両をいう。)を導入することその他の措置により、貨物自動車関連事業者の管理する施設における作業の自動化を図ること。

⑥ 効率化のための取組を効果的に行うため、国、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図ること。その際、必要に応じて取引先に対し協力を求めること。

※ なお、三省合同会議の取りまとめにおいて記載があるものの、本省令案で規定することとしていない内容については、今後策定予定の解説書等において記載する予定。

3.今後のスケジュール(予定)

公 布:令和7年2月

施 行:改正法の施行の日(令和7年4月予定)

国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部を改正する省令案について

令和6年12月 物流・自動車局

1.背景

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号。以下「改正法」という。)により、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号。以下「法」という。)に物流効率化のための規制的措置を新設するほか、題名改正等の所要の改正を行うこととしている。

規制的措置の新設に伴い、改正法による改正後の法第30条第4号及び第5号において「荷待ち時間」及び「荷役等時間」の算定方法等を国土交通省令で定めることとされていることから、国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則(平成17年国土交通省令第100号。以下「規則」という。)において規定するとともに、規則を含む国土交通省所管の省令中、法の題名の改正等所要の改正を行う必要がある。

なお、「荷待ち時間」及び「荷役等時間」の算定方法等については、令和6年6月から開催された「交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議」(以下「三省合同会議」という。)において、有識者委員による議論が行われてきたところであり、三省合同会議の取りまとめの内容に即して定めるものである。

2.概要

(1)題名改正等

改正法により、法の題名が「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する法律」に改正されることに伴い、規則の題名についても「国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則」から「国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則」に改正することとするほか、改正法による法の条項ずれに伴う所要の改正を行う。

(2)「荷待ち時間」の算定方法等(規則第5条(新設)関係)

改正法による改正後の法第30条第4号に規定する「荷待ち時間」については、「…荷主、当該場所の管理者その他国土交通省令で定める者の都合により貨物の受渡しのために待機した時間…」と規定されているが、当該国土交通省令で定める者は、「連鎖化事業者」とする。

また、「荷待ち時間」は、以下のとおり算定される時間とする。

①

運転者が集貨若しくは配達を行うべき場所又はその周辺の場所(以下「集貨場所等」という。)に到着した時刻(到着後速やかに受付その他これに類する行為を行った場合にあっては、その時刻)から荷役等を開始した時刻までの時間(荷主、集貨場所等の管理者又は連鎖化事業者の都合以外の事情により待機した時間を除く。)とする。

②

ただし、決定された貨物の受渡しを行う時刻若しくは時間帯又は運転者が指示若しくは伝達された貨物の受渡しを行う時刻若しくは時間帯の開始時刻よりも前に集貨場所等に到着した場合にあっては、これらの時刻又は時間帯の開始時刻から荷役等を開始した時刻までの時間(荷主、集貨場所等の管理者又は連鎖化事業者の都合以外の事情により待機した時間を除く。)とする。

2

(3)「荷役等時間」の算定方法等(規則第6条(新設)関係)

改正法による改正後の法第30条第5号に規定する「荷役等」に含まれる荷役以外の業務については、「貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査、貨物の荷造り、入庫、出庫、保管、仕分又は陳列、ラベルの貼付け、代金の取立て又は立替え、立会いその他の通常貨物自動車の運転の業務に附帯する業務」とし、同号の「荷役等時間」の算定方法については、「運転者が荷役等を開始した時刻から終了した時刻までの時間(荷役等に従事していない時間を除く。)」とする。

(4)その他

規則及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令(平成15年国土交通省令第102号)において引用されている法の題名の改正、改正法による法の条項ずれに伴う所要の改正を行う。

3.今後のスケジュール(予定)

公 布:令和7年2月

施 行:改正法の施行の日(令和7年4月予定)

貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針案(仮称)について

1.背景

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号。以下「改正法」という。)による改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号)第33条第1項に基づき、主務大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針を定めるものとされている。

当該基本的な方針の内容については、令和6年6月から開催された「交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議」(以下「三省合同会議」という。)において、有識者委員による議論が行われてきたところであり、三省合同会議の取りまとめの内容に即して定めるものである。

2.概要

別紙のとおり。

3.今後のスケジュール(予定)

公 布:令和7年2月

施 行:改正法の施行の日(令和7年4月予定)

貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針案(仮称)

第一 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の意義及び目標に関する事項

1 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の意義

物流は、我が国の国民生活や経済活動、地方創生を支える不可欠な社会基盤であり、我が国経済の力強い成長や、より豊かな国民生活の実現等のため、その機能を十分に発揮させていく必要がある。

しかしながら、物流業界は、運転者の長時間の荷待ちや契約にない附帯作業等による長時間労働に加え、価格競争に伴う厳しい取引環境及び雇用環境に置かれているといった課題が深刻化しており、これらが運転者をはじめとする物流業界における人手不足の原因となっている。

また、商取引及び物流取引における商慣習、多層的な取引構造等が要因となって、物流サービスに伴い生じる物流負荷が可視化及び価格化されてこなかったこと等を背景に、荷主企業や消費者において物流業界における課題が認識されにくい状況が固定化している。

このような中、物流産業を魅力ある職場とするため、令和六年度から、自動車運転者の時間外労働の上限規制等が適用されることとなり、人手不足の中、何も対策を講じなければ深刻な輸送力不足に陥るおそれがあるという問題に直面している。

加えて、物流の過程において二酸化炭素の排出等による環境への負荷が生じていることに鑑み、物流業界は脱炭素化に向けた取組への対応も求められている。

物流業界が直面しているこれらの諸課題は、喫緊の課題であると同時に、年々深刻化していく構造的な課題であって、これに対応するため、物流は大きな変革が求められている。

すなわち、物流はその担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送される必要があり、貨物自動車運送事業や倉庫業等の物流を担う事業者に加え、荷主及び消費者を含む物流に関わる者が、それぞれの立場で担うべき役割を再考し、物流の効率化のための取組を行うことが必要不可欠である。

また、その取組を行うに当たっては、物流が物資の生産や製造の過程、消費と密接に関連しており、かつ、物流には、物流事業者(貨物自動車運送事業者、倉庫業者、鉄道事業者、内航及び外航海運事業者、港湾運送事業者、航空運送事業者、貨物利用運送事業者等の物流業務を行う事業者をいう。以下同じ。)、荷主、施設管理者、消費者等の多様な主体が関わっていることを踏まえ、これらのサプライチェーン全体の関係者が連携を図り、その取組の効果を一層高める必要がある。

さらに、物流の効率化のための取組として、貨物自動車による輸送の効率化や共同輸配送、モーダルシフトの推進等を行うことを通じて物流の過程において生じている環境への負荷の低減を図ることにより、脱炭素社会の実現に寄与することが必要である。

我が国の物流において貨物自動車運送役務がその中核的な役割を担っていることを鑑みれば、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に向けて運転者の運送及び荷役等の効率化を推進することは、大きな意義を持つものである。

2 運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の目標

貨物自動車運送役務の持続可能な提供を確保するためには、運転者の業務のうち、運送を効率化することに加えて、運送以外の不必要な荷待ち時間等を短縮することについて、荷主、貨物自動車関連事業者及び連鎖化事業者がそれぞれの立場から取組を行うことが必要である。

また、貨物自動車運送役務の実運送を担う貨物自動車運送事業者等において、輸送網の集約、配送の共同化等により、運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加(以下「積載効率の向上等」という。)を図ることも重要である。荷主及び連鎖化事業者は、貨物自動車運送事業者等がこれらの措置に取り組めるよう、適切なリードタイムの確保等の措置を行うことにより、積載効率の向上等を図る必要がある。

さらに、国及び地方公共団体、港湾管理者、空港管理者、卸売市場開設者、ショッピングセンター等の物流に関する施設を管理する者並びに運送契約や貨物の受渡しに直接関わりを持たないものの商取引に影響を持つ者においても、自らの事業等の実施に伴う運転者への負荷の低減に資する取組を行うことが求められる。

したがって、物資の流通の効率化に関する法律(以下「法」という。)では、荷主、貨物自動車運送事業者等、貨物自動車関連事業者及び連鎖化事業者に対し、運転者の荷待ち時間等の短縮及び積載効率の向上等を図るための措置を講ずる努力義務を課すとともに、これらの事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、当該措置に関する中長期的な計画の作成等を義務付けることとしている。また、物資の流通に関する事業を行う者、その事業を利用する事業者及び物資の流通に関する施設を管理する者(以下「施設管理者等」という。)については、その事業の実施や施設の管理に伴う運転者への負荷の低減その他の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する措置を講ずる責務を明確化している。

貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に当たっては、安全性の確保を前提とし、国、地方公共団体、荷主、貨物自動車運送事業者等、貨物自動車関連事業者、連鎖化事業者、施設管理者等の物流に関わる様々な関係者が協力して、法に基づく枠組みの活用等により、次に掲げる事項を達成することを目標とする。

① 運転者の荷待ち時間等の短縮

令和十年度までに、全国の貨物自動車による輸送のうち五割の運行で荷待ち時間等を一時間短縮することで、運転者一人当たりの荷待ち時間等を年間百二十五時間短縮することを実現するものとする。

このためには、現状、運転者の一運行の平均拘束時間のうち、荷待ち及び荷役等にかかる時間が合計約三時間と推計されていることを踏まえ、この一運行当たりの荷待ち時間等が合計二時間以内となるよう荷待ち時間等を削減する必要がある。また、これを踏まえ、荷主等は、一回の受渡しごとの荷待ち時間等について、原則として目標時間を一時間以内と設定しつつ、業界の特性その他の事情によりやむを得ない場合を除き、二時間を超えないよう荷待ち時間等を短縮するものとする。なお、一回の受渡しごとの荷待ち時間等が一時間以内である荷主等にあっては、その継続及び改善に努めるものとする。

② 運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加

令和十年度までに、近年四十パーセント以下の水準で推移してきた積載効率について、全国の貨物自動車による輸送のうち五割の車両で五十パーセントを目指し、全体の車両で四十四パーセントへの増加を実現するものとする。また、トラック輸送一運行当たりの輸送効率の向上に当たっては、重量ベースだけでなく、容積ベースでも改善を図るものとする。

③ 関連する施策への貢献

①及び②の目標の達成に向けた取組を通じて、効率的な共同輸配送、共同拠点利用等を図るフィジカルインターネット(規格化された容器に詰められた貨物を、複数企業の倉庫、貨物自動車等をネットワークとして活用し輸送する共同輸配送システムをいう。以下同じ。)の実現を図るとともに、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第八条第一項に基づく地球温暖化対策計画に対策及び施策として位置付けられている脱炭素物流の推進に貢献するものとする。

第二 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する施策に関する基本的な事項